Данное тематическое планирование составлено в соответствии с требованиями общеобразовательной программы по физике и федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике, утвержденным в 2004 году.

Предусмотрены 5 (пять) контрольных работ для проверки основных знаний и умений по темам:

Для выполнения практической части программы планируется проведение лабораторных работ:

Физика. 9 класс.

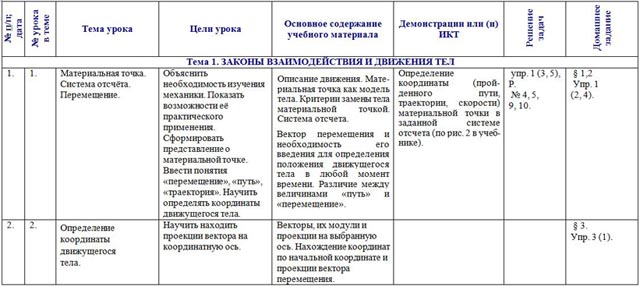

| № п/п; дата | № урока в теме | Тема урока | Цели урока | Основное содержание учебного материала | Демонстрации или (и) ИКТ | Решение задач | Домашнее задание |

| Тема 1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ |

-

| -

| Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. | Объяснить необходимость изучения механики. Показать возможности её практического применения. Сформировать представление о материальной точке. Ввести понятия «перемещение», «путь», «траектория». Научить определять координаты движущегося тела. | Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. Система отсчета. Вектор перемещения и необходимость его введения для определения положения движущегося тела в любой момент времени. Различие между величинами «путь» и «перемещение».

| Определение координаты (пройденного пути, траектории, скорости) материальной точки в заданной системе отсчета (по рис. 2 в учебнике).

| упр. 1 (3, 5), Р. № 4, 5, 9, 10.

| § 1,2 Упр. 1 (2, 4).

|

-

| -

| Определение координаты движущегося тела.

| Научить находить проекции вектора на координатную ось. | Векторы, их модули и проекции на выбранную ось. Нахождение координат по начальной координате и проекции вектора перемещения. |

|

| § 3. Упр. 3 (1).

|

-

| -

| Перемещение при прямолинейном равномерном движении.

| Ввести понятие скорости как векторной величины. Научить описывать движение различными способами: графическим и координатным (как функции от времени). | Для прямолинейного равномерного движения: — определение вектора скорости; -формулы для нахождения проекции и модуля вектора перемещения; -равенство модуля вектора перемещения, пути и площади под графиком скорости; -график проекции вектора скорости. |

|

| § 4. Упр. 4. |

-

| -

| Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. | Ввести понятия мгновенной скорости, равноускоренного движения. Формирование понятия ускорения. | Мгновенная скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Формулы для определения вектора скорости и его проекции. |

| Упр. 5 (1). | § 5. Упр. 5 (2, 3).

|

-

| -

| Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. | Вывести формулу V=V0X+axt. Научить строить график скорости от времени. | Вид графиков зависимости проекции вектора скорости от времени при равноускоренном движении для случаев, когда векторы скорости и ускорения: а) сонаправлены; б) направлены в противоположные стороны.

|

| упр. 6 (3, 2, 1). | § 6. Упр. 6 (4, 5).

|

-

| -

| Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.

| Сформировать понятия перемещения при прямолинейном равноускоренном движении. Научить его находить. | Вывод формулы перемещения геометрическим путем.

|

| Р. № 69, Р. № 78.

| § 7, упр. 7 (1, 2). |

-

| -

| Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. | Вывести закономерности присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. | Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. | Зависимость перемещения от времени (по рис. 2 или рис. 20 в учебнике).

|

| § 8 упр. 8 (1), подготовиться к лабораторной работе № 1 (с. 226 учебника). |

-

| -

| Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». | Определить ускорение движения шарика и его мгновенную скорость перед ударом о цилиндр. Развивать навыки работы с физическим оборудованием. | В учебнике даны 2 варианта этой работы. Первый из них выполняется с помощью прибора для изучения движения тел (рис. 146 в учебнике), а второй — с помощью более простого оборудования: шарика и наклонного желоба (рис. 148 в учебнике).

| Рисунком 147 следует воспользоваться и в том случае, если в школе нет никакого оборудования для выполнения лабораторной работы № 1.

|

| § 8 — повт., упр. 8 (2).

|

-

| -

| Решение задач на равноускоренное движение. | Развитие навыков самостоятельной работы. Отработка методов решения задач. Определять ускорение, скорость, перемещение при равноускоренном движении. | Решение задач на определение ускорения, мгновенной скорости и перемещения при равноускоренном движении: |

|

| № 2, 3, 11, 17, 63.

|

-

| -

| Контрольная работа № 1 (по материалу § 1—8). | Проверка знаний формул и умений применять их при решении задач темы. Проверить качество усвоения изученного материала. |

|

|

|

|

-

| -

| Относительность движения. | Ввести понятие гео и гелиоцентрической систем отсчета. Показать на примерах относительность характеристик движения: скорость, путь, координата. | Относительность перемещения и других характеристик движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе отсчета). | Относительность движения. Система отсчета | I , опыт 3|'. Относительность перемещения и траектории (1, опыт 4). |

| §9, Упр. 9 (1—3 — устно, 4, по желанию — 5*). |

-

| -

| Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. | Ввести понятие ИСО. Изучить I закон Ньютона. Показать важность раздела «Динамика». | Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона (в современной формулировке). Инерциальные системы отсчета. | Опыты, иллюстрирующие закон инерции и взаимодействие тел (инерциальные и неинерциальные системы отсчета) [1, опыт 19].

| Р. № 112—117 (в задаче 117 вопрос а) исключить); № 119. | § 10, упр. 10, Р. № 118, на повторение — №55.

|

-

| -

| Второй закон Ньютона. | Ввести понятие силы как количественной меры. Изучить II закон Ньютона. | Второй закон Ньютона. Единица силы.

|

| Упр. 11(1). w2?

|

|

-

| -

| Третий закон Ньютона.

| Изучить III закон Ньютона. | Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при взаимодействии тел: а) имеют одинаковую природу; б) приложены к разным телам.

| Третий закон Ньютона (по рисункам 21, 22 в учебнике или [1, опыт 21]).

| Р. №151, 152. Упр. 12(1). Упр. 12 (За).

| § 12, упр. 12 (2, 3). |

-

| -

| Свободное падение тел. | Показать разницу падения тел в воздухе и в вакууме. Получить основные формулы такого движения. | Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве.

| Падение тел в воздухе и разреженном пространстве (по рис. 28 в учебнике). Стробоскоп.

|

| § 13, упр. 13 (1, 3).

|

-

| -

| Движение тела, брошенного вертикально вверх. | Сравнить движение тела, брошенного вертикально вверх со свободным падением тела. | Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. |

|

| § 14 упр. 14. Подготовиться к лабораторной работе № 2 с. 231 учебника. |

-

| -

| Лабораторная работа № 2 «Исследование свободного падения». Решение задач на свободное падение тел. | Измерить ускорение свободного падения с помощью прибора для изучения движения тел. |

| При отсутствии в физическом кабинете прибора для изучения движения тел, описанного в инструкции к данной работе, ускорение свободного падения можно определить с помощью рисунка 150 (см. с. учебника).

|

| № 201, 207.

|

-

| -

| Закон всемирного тяготения. | Изучить закон всемирного тяготения и показать его практическую значимость. | Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная.

| Гравитационное взаимодействие [1, опыт 22].

| Упр. 15(1,2,5) Р. №174.

| § 15 упр. 15 (3, 4), Р. № 171.

|

-

| -

| Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах | Вывести формулу для вычисления ускорения свободного падения на Земле и других небесных телах. | Формула для определения ускорения свободного падения через гравитационную постоянную. Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей.

|

| Упр.16 (5). Упр. 16 (4). Упр. 16(3). По желанию — упр. 16 (6*). | § 16, упр. 16 (2), Р. № 176, по желанию — Р. № 173.

|

-

| 20. | Прямолинейное и криволинейное движение Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. | Рассмотреть особенности криволинейного движения и, в частности, движения по окружности. Ввести понятие центростремительного ускорения. | Условие криволинейности движения. Направление скорости тела при его криволинейном движении, в частности при движении по окружности. Центростремительное ускорение. Центростремительная сила.

|

|

| § 18, упр. 17 (1, 2), § 19, упр. 18 (1).

|

-

| 21. | Решение задач на движение по окружности. | Учить применять полученные формулы для решения задач. | Решение задач типа: Упр. 18 (2, 3). Р. № 296. |

|

| Упр. 18 (4, 5).

|

-

| 22.

| Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. | Ввести понятие импульса тела, вывести закон сохранения импульса. Познакомить с сущностью реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракет. История развития ракетостроения. | Причины введения в науку величины, называемой импульсом тела. Формула импульса. Единица импульса. Замкнутые системы. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Вывод закона сохранения импульса. Сущность реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракет. Многоступенчатые ракеты.

| Закон сохранения импульса (по рис. 42 в учебнике); [1, опыт 38]. Реактивное движение. Модель ракеты (по рис. 44, 45 в учебнике; [1, опыт 30]). | Упр. 20(1). Упр. 21(1). Упр. 22 (2).

| § 21, 22, упр. 20 (2), упр. 21 (2).

|

-

| 23. | Решение задач на закон сохранения импульса. | Учить применять закон сохранения импульса при решении задач. | На рисунке 19 изображен груз, который поднимают из воды с помощью каната. С каким ускорением движется груз под действием четырех приложенных к нему сил: силы тяжести FT= 300 Н, силы F = 253 Н, с которой тянут за канат, архимедовой силы FA = = 100 Н и силы сопротивления движению Рс=50Н?(£ = 10м/с2).

|

|

|

|

-

| 24. | Вывод закона сохранения энергии. |

|

|

|

| §23 |

-

| 25. | Решение задач на закон сохранения энергии. |

|

|

|

|

|

-

| 26. | Контрольная работа № 2 (по материалу § 9—23) | Выявить знания по теме «Импульс. Закон сохранения импульса». |

|

|

|

|

| ТЕМА 2 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК. |

-

| 1.

| Колебательное движение Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. Величины, характеризующие колебательное движение. | Сформировать представления о колебательном движении, изучить свойства и основные характеристики периодических (колебательных) движений. Ввести понятия амплитуды, периода и частоты колебаний. | Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Определения свободных колебаний, колебательных систем, маятника. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити.

| Примеры колебательных движений (по рис. 48 в учебнике или [1, опыт 46]). Зависимость периода колебаний: а) нитяного маятника от длины нити; б) пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. Запись колебательного движения (по рисунку 59 или 61 учебника или [1 опыт 47]). |

| § 24, 25, 26 Выполнить работу над ошибками, допущенными в К. Р. № 2.

|

|

|

-

| 2. | Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от его длины». | Выявить зависимость периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины. |

|

|

| § 26 — повт., упр. 24 (6). По желанию — §27.

|

-

| 3. | Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. | Изучить возможные превращения энергии в колебательных системах. Подтвердить справедливость закона сохранения механической энергии в колебательных системах. | Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания и их график. Вынуждающая сила. Частота установившихся вынужденных колебаний.

| Преобразование энергии в процессе свободных колебаний [1, опыт 48]. Затухание свободных колебаний [1, опыт 52]. Вынужденные колебания [1, опыт 53]. | упр. 25 (2), упр. 26 (1, 2).

| § 28, 29, упр. 25 (1), § 30 — по желанию |

-

| 4. | Распространение колебаний в среде. Волны продольные и поперечные волны. | Познакомить с условиями возникновения волн и их видами (поперечная волна, продольная волна). | Механизм распространения упругих колебаний. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах.

| Образование и распространение поперечных и продольных волн (по рис. 65—67 в учебнике).

|

| § 31, 32.

|

-

| 5. | Длина волны. Скорость распространения волн. | Ввести понятия длины волны, скорости распространения волны, частоты. | Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами.

|

| Р. № 435—437. | § 33, упр. 28 (1—3).

|

-

| 6. | Источники звука. Звуковые колебания. Решение задач. | Познакомить со звуковыми волнами как одним из видов механических волн. | Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 20 Гц — 20 кГц. | Колеблющееся тело как источник звука (по рисункам 70—72 в учебнике). | Упр. 29. Р. №438, 411.

| § 34, Р. № 410, 439 |

-

| 7. | Высота и тембр звука. Громкость звука. | Ввести понятия высоты, тембра и громкости звука, показать их отличия. | Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний.

| Зависимость высоты тона от частоты колебаний. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний (по рис. 74 в учебнике и [1, опыт 66, Б]).

| Р. № 412, 446.

| § 35, 36, упр. 30.

|

-

| 8. | Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. | Доказать, что звук распространяется в твердых, жидких и газообразных телах. Научить вычислять скорость звука. | Наличие среды — необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах.

| Необходимость упругой среды для передачи звуковых колебаний (по рис. 76 в учебнике).

| упр. 32 (2—4).

| § 37, 38, упр. 31 (1, 2), упр. 32 (1, по желанию 5*).

|

-

| 9. | Отражение звука. Эхо. Решение задач | Сформировать понятие отражения звука, показать, какие условия необходимы для существования эха. | Условия, при которых образуется эхо.

| Отражение звуковых волн [2, опыт 47].

|

| § 39,40

|

-

| 10. | Контрольная работа № 3 (по материалу главы II) | Выяснить знания по теме «Механические колебания и волны». |

|

|

|

|

| ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ |

-

| 1. | Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле. | Дать представление о магнитном поле. | Существование магнитного поля вокруг проводника с электрическим током. Линии магнитного поля. Картина линий магнитного поля постоянного полосового магнита и прямолинейного проводника с током. Неоднородное и однородное магнитное поле. Магнитное поле соленоида. |

| Упр. 33 (1). Упр. 34 (1). | § 42, 43. Упр. 33 (2). Упр. 34 (2). |

-

| 2. | Направление тока и направление линий его магнитного поля. | Дать представление о силе Ампера. Изучить и научить применять правило левой руки. | Связь направления линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида.

|

| Упр. 35 (2). Упр. 35(3). | § 44. Упр. 35 (1, 4, 5, 6). |

-

| 3. | Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. | Обнаружить магнитное поле по действию на электрический ток. | Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки.

| Движение прямого проводника в магнитном поле (по рис. 104 учебника или [1, опыт 132]).

| Упр. 36 (1—4). Р. 829 а), в), д), з). | § 45. Упр. 36(5). Р. 829 б), г), е), ж).

|

-

| 4. | Индукция магнитного поля. | Ввести понятие индукции магнитного поля. | Индукция магнитного поля. Линии вектора магнитной индукции. Единицы магнитной индукции.

|

| Упр. 37(1,2). Р. 830, 832. | §46, Р. 831.

|

-

| 5. | Магнитный поток. | Ввести определение магнитного потока. | Зависимость магнитного потока, пронизывающего контур, от площади и ориентации контура в магнитном поле и индукции магнитного поля. Физический диктант (см. метод, реком).

|

| Упр. 38. | § 47. |

-

| 6. | Явление электромагнитной индукции. Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции». | Познакомить с явлением электромагнитной индукции. Изучить явление электромагнитной индукции. | Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока.

| Электромагнитная индукция (по рис. 125—127 учебника или [1, опыты 171—173]).

|

| §48. Р. 903. Упр. 39 (1,2).

|

-

| 7. | Направление индукционного тока. Правило Ленца. |

|

|

|

| § 49 Р. 902. |

-

| 8. | Явление самоиндукции. |

|

|

|

| § 50. |

-

| 9. | Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. | Выяснить условие существования переменного тока, познакомить с применением переменного тока в быту и технике. | Переменный электрический ток. Устройство и принцип действия индукционного генератора переменного тока. График зависимости i(t).

| Если в кабинете физики школы по каким-либо причинам недостаточно оборудования, можно показать принцип действия генератора переменного тока, используя минимум предметов. Нужно закрепить полосовой магнит в лапке штатива в горизонтальном положении и перед одним из его полюсов вращать катушку, зажав проводники, отходящие от нее между ладонями.

|

| § 51 Упр.40 (1, 2). |

-

| 10. | Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. | Сформулировать понятие электромагнитного поля. Познакомить с понятием электромагнитной волны. | Выводы Максвелла. Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Напряженность электрического поля. Обнаружение электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн.

|

| Упр. 42 (1—3). Р. 986, 995. Р. 981, 982 Р. 987. | § 52,53 Упр. 42 (4, 5).

|

-

| 11. | Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний |

|

|

|

| §54,55 |

-

| 12. | Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света.

| Дать представление о свете как электромагнитной волне. | Развитие взглядов на природу света. Свет как частный случай электромагнитных волн. Место световых волн в диапазоне электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения — фотоны или кванты.

|

|

| §56,58 |

-

| 13. | Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. |

|

|

|

| §59,60 |

-

| 14. | Типы оптических спектров. |

|

|

|

| §62 |

-

| 15. | Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. |

|

|

|

| §64 |

-

| 16. | Решение задач. Подготовка к контрольной работе. |

|

|

|

|

|

-

| 17. | Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле». | Выявить знания по теме «Электромагнитное поле». |

|

|

|

|

|

ТЕМА 4 СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР. |

-

| 1.

| Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модели атомов. Опыт Резерфорда. | Ввести понятие радиоактивности. Познакомить с ядерной моделью строения атома. | Открытие радиоактивности Беккерелем. Опыт по обнаружению сложного состава радиоактивного излучения. Альфа-, бета- и гамма-частицы. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома.

| Таблица «Альфа-, бета- и гамма-лучи». Модель опыта Резерфорда. Таблица «Опыт Резерфорда».

|

| § 65,66 § 56; ответить письменно на вопрос 3.

|

-

| 3. | Радиоактивные превращения атомных ядер. | Показать изменение ядра при превращениях. | Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере альфа-распада радия. Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Законы сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях.

|

| Упр. 43 (4). Упр. 43 (5).

| § 67. Упр. 43 (1, 2, 3).

|

-

| 4. | Экспериментальные методы исследования частиц. Лабораторная работа №6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. | Познакомить с экспериментальными методами исследования частиц. | Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона.

| Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. |

| §68. Р. №1163.

|

-

| 5. | Открытие протона. Открытие нейтрона. | Познакомить с историей открытия протона и нейтрона. | Выбивание протонов из ядер атомов азота. Наблюдение фотографий треков частиц в камере Вильсона. Открытие и свойства нейтрона.

|

| Упр. 44. Р. №1181. | § 69, 70, Р. № 1178, 1179.

|

-

| 6. | Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. | Познакомить со строением атомного ядра. | Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и зарядового числа. Особенности ядерных сил.

|

| Упр. 45(2).

| .§71,72. Упр. 45. |

-

| 7. | Энергия связи. Дефект масс. | Ввести понятие ядерной реакции, дефекта масс, энергии связи. | Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии при ядерных реакциях.

|

|

| §73. Р. № 1177.

|

-

| 8. | Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа № 5 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков» | Сформировать представление о делении ядра урана. | Модель процесса деления ядра урана. Выделение энергии. Цепная реакция деления ядер урана и условия ее протекания. Критическая масса.

| Таблица «Деление ядер урана».

|

| § 74,75

|

-

| 9. | Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую энергию. | Объяснить принцип действия ядерного реактора. | Управляемая ядерная реакция. Преобразование энергии ядер в электрическую.

| Таблица «Ядерный реактор».

|

| §76.

|

-

| 10.

| Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. | Показать необходимость такой отрасли как атомная энергетика. Доказать необходимость защиты от радиации. | Необходимость использования энергии деления ядер. Преимущества и недостатки атомных электростанций по сравнению с тепловыми. Проблемы, связанные с использованием АЭС. Поглощенная доза излучения. Биологический эффект, вызываемый различными видами радиоактивных излучений. Способы защиты от радиации. |

|

Р. №1202 | § 77,78.

|

-

| 12. | Термоядерная реакция. | Сформировать представление о термоядерной реакции. | Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Выделение энергии. Перспективы использования этой энергии.

|

|

| § 79.

|

-

| 13. | Обобщение материала темы. Подготовка к контрольной работе. | Повторение темы. Решение задач на распады, энергию связи. |

|

|

| Повторить гл. 4. |

-

| 14. | Контрольная работа № 5 по теме «Строение атома и атомного ядра». | Выявить знания по теме Строение атома и атомного ядра». |

|

|

|

|

| 66-68 |

| РЕЗЕРВ. |

|

|

|

|

|

/ сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. - 334, [2]с.

- 15-е изд., мтереотип. - М.:Дрофа, 2010. - 300с.: ил.: 1 л. цв. вкл.

Пособие для общеобразовательных учебных заведений. - 3-е изд. - М.:Дрофа, 1999. - 208 с.:ил. - (Задачники «Дрофы»).

- 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2001. - 96 с.: ил.

- М.: Просвещение. 1988. - 175 ю.: ил.- (Б-ка учителя физики).

М.: «ВАКО», 2004, 336с. - (В помощь школьному учителю).

- Волгоград: Учитель, 2003. - 128 с.

- М.: Издательство «Глобус», 2009. - 240 с. - (Качество обучения).

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

КТП по физике (9 класс) (0.51 MB)

КТП по физике (9 класс) (0.51 MB)

0

0 1942

1942 521

521 Нравится

0

Нравится

0