Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №4 города Лермонтова

Лермонтовские адреса

(план внеклассного мероприятия)

Составила:

учитель высшей категории

русского языка и литературы

МБОУ СОШ №4 г.Лермонтова

Долуденко О.П.

Цель мероприятия: закрепление знаний биографии и творчества М.Ю.Лермонтова, понимание связи кавказских периодов жизни поэта с его творчеством, ознакомление с лермонтовскими местами региона, проведение условной экскурсии по лермонтовским местам.

Оформление мероприятия: карта-схема региона кавказских Минеральных Вод, выставка рисунков учащихся по произведениям Лермонтова, фотографии лермонтовских мест (возможно на мультимедийном экране), костюм ученого историографа (подготовленный ученик выполняет роль ученого), издания произведений Лермонтова.

Музыкальное оформление: старинные вальсы и марши в исполнении духового оркестра (записи).

Место проведения: актовый зал школы.

На сцене – карта региона, стол ученого историографа с книгами, свечой, в кресле – сам ученый с большим рукописным альбомом.

Ученый зачитывает воспоминания Лермонтова о первых впечатлениях о Кавказе.

Ведущий комментирует записи Лермонтова биографической справкой о пребывании маленького Миши с бабушкой на водах.

В детстве М.Ю. Лермонтов часто болел, и его бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, три раза (1818, 1820, 1825) возила его в Пятигорск. Ездили на лошадях через всю Россию. Путешествие продолжалось три недели, путь лежал через Тамбов, Воронеж – к Новочеркасску. В Горячеводске (Пятигорске) и на Тереке Лермонтов видел черкессов в лохматых шапках и бурках, скачки джигитов, слышал легенды и песни. Все в этом крае было необыкновенно и ново – обычаи, нравы, характеры и горцев, и русских: казаков, солдат, офицеров, на которых наложили свой отпечаток кавказская жизнь и законы долголетней войны. Жизнь, полная тревог, опасностей и лишений, рождала героев. Много было в Кавказской армии людей, неугодных правительству, недовольных порядками царской России. Туда ссылали свободомыслящих людей, и Кавказ с детских времен вошел в сознание Лермонтова как край свободы и чести, как родина благородных и возвышенных страстей. Вот почему он называл Кавказ своей второй поэтической родиной.

Горы Кавказа для меня священны;

вы к небу меня приучили,

и я с той поры все мечтаю о вас, да о небе.

На экране – первый рисунок Лермонтова

Своё первое восхищение красотой Кавказа Лермонтов передаст в детском рисунке акварелью, подписанном на французском языке "М.Л. 1825 год. 13 июня. На Горячих водах". Горы на рисунке по силуэту напоминают Бештау и Машук, у их подножия огромное озеро и лодка под парусом. Символично, что именно у одной из этих гор встретит свой последний час поэт.

Ученый рассказывает печальную легенду двух любящих сердец Бештау и Машук.

В давние времена, когда на месте горных цепей Кавказа простирались плодородные равнины, жили легендарные народы нарды – богатыри. Предводителем у них был могучий князь Эльбрус. Был у князя сын – бесстрашный джигит и воин Бештау. Беспечно протекала его жизнь в набегах на чужие племена и среди веселых пирушек с друзьями. Понимал он язык зверей и всегда в походах по долинам и лесам его сопровождала ловкая, бесшумная Змея, выносливый Верблюд, силач Бык, свирепый Лев.

Но однажды увидел Бештау красавицу Машук в соседнем селении, и вспыхнула между ними пламенная любовь. Пришел он к отцу и попросил разрешения на свадьбу. Три дня и три ночи гуляли на ней нарты. Но все мрачнее и мрачнее становился Эльбрус, в сердце которого закралась запоздалая, всеиспепеляющая любовь к юной Машуке. И задумал он черное дело, позвал сына и велел ему отправляться в дальний набег на свирепое племя эмегенов, пожирателей людей. Не посмел ослушаться отца Бештау. Собрал своих молодых джигитов и ушел в дальние земли. Долго он не возвращался, а Эльбрус тем временем распространил слух о гибели Бештау и силой заставил Машуку стать его женой. Надел он ей массивное золотое кольцо на палец, заточил в скале.

Но не погиб Бештау, а с богатой добычей поздним вечером вернулся с товарищами в родное селение. Первыми встретили его Змея, Лев, Верблюд и Бык и рассказали ему о коварстве отца. Подкрался Бештау к скале, где находилась Машука, увидел ее плачущей и тоскующей. И решили они убежать в дальние края. Глухой ночью в сопровождении верных друзей отправились они на север, где простирались глухие леса. По дороге сбросила Машука ненавистное обручальное кольцо Эльбруса.

Наутро обнаружил Эльбрус отсутствие Машуки. Собрал своих воинов и кинулся в погоню за беглецами. Именно в этом месте, где сейчас высятся горы – вулканы, разгорелась битва между отцами и детьми. Храбро бились молодые джигиты, помогали им Змея, Лев, Верблюд и Бык. Но сила была на стороне зрелых воинов. Погибли друзья Бештау, и сошлись один на один отец с сыном. Поднял Бештау меч и разрубил Эльбрусу голову на две части. Но собрал силы богатырь, сбил железный шлем с головы Бештау и рассек сына на пять частей. Упал замертво джигит, склонилась над ним плачущая Машука, выхватила из-за пояса любимого кинжал и вонзила себе в сердце, а потом отбросила его в сторону. Дрогнула земля от такого чудовищного поединка, окаменели от ужаса старые нарты, превратились в снежные горы Кавказа во главе с двухвершинным Эльбрусом. Вокруг Бештау находятся его верные спутники Змея, Лев, Верблюд и Бык. Особняком стоит гора Кинжал, по дороге к горам высится гора Кольцо. А Машука припала к ногам любимого, и темнеет провалом смертельная рана на ее груди, откуда выбирается целебными ключами кровь.

Ведущий рассказывает о первой ссылке Лермонтова на Кавказ.

1837 год. Лермонтов узнает о гибели А.С.Пушкина и пишет стихотворение «Смерть поэта» Сначала стихотворение заканчивалось словами: «И на устах его печать». В таком виде оно быстро распространяется в списках, вызывает бурю восторгов, а в высшем обществе возбуждает негодованием. Затем Лермонтов дописывает страстный вызов «надменным потомкам» (последние 16 строк). Стихотворение воспринимается как «воззвание к революции»; начинается дело, и уже через несколько дней (25 февраля), по Высочайшему повелению, Лермонтова переводят в Нижегородский драгунский полк, действующий на Кавказе. В марте он выехал через Москву, простудившись по дороге, был оставлен для лечения (в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске; по пути следования в полк он «изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов…», в ноябре был в Тифлисе. В 1837 он записывает народную сказку об Ашик_Керибе («Ашик-Кериб»), стремясь передать колорит восточной речи и психологию «турецкого» сказителя; народный характер поэт раскрыл в «Дарах Терека», «Казачьей колыбельной песне», «Беглеце». В Пятигорске и Ставрополе он встречается с Н.М.Сатиным, знакомым ему по Московскому пансиону, В.Г.Белинским, доктором Н.В.Майером (прототип доктора Вернера в «Княжне Мери»); знакомится со ссыльными декабристами С.И.Кривцовым, В.М.Голицыным, В.Н.Лихаревым, М.А.Назимовым и близко сходится с А.И.Одоевским («Памяти А.И.Одоевского», 1830).

Во время ссылки и позднее особенно раскрылось художественное дарование Лермонтова, с детства увлекавшегося живописью. Ему принадлежат акварели, картины маслом, рисунки-пейзажи, жанровые сцены, портреты и карикатуры; лучшие из них связаны с кавказской темой. Кавказская ссылка была сокращена благодаря связям бабушки. 11 октября 1837 г. следует приказ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, стоящий в Новгороде. Лермонтов неохотно расстается с Кавказом и подумывает даже об отставке.

В 1837 году был написан пейзаж маслом "Вид Пятигорска". "Внизу передо мной пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, - а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом

Оппонент знакомит с историей образования Пятигорска как курортного города.

История Пятигорска, как города-курорта, начинается с 1803 года, когда его горячие минеральные воды были признаны специальным правительственным указом лечебными, и на их основе было решено создать пятигорский курорт. Начальным русским поселением возле источников было Константиногорская крепость, основанная в 1780 году, затем в непосредственной близости возникло Горячеводское поселение, которое и послужило основанием будущего города Пятигорска.

Пятигорск – один из курортов Кавказских Минеральных Вод, город в Ставропольском крае, расположен в Предкавказье, на Ставропольской возвышенности, на высоте 500 м над уровнем моря на левом берегу реки Подкумок (приток Кумы) и склонах горы Машук и ее отрога – горы Горячая. На курорте Пятигорска – 50 источников – практически все типы минеральных вод. Удачное сочетание углекислых, сероводородных, радоновых источников, грязей озера Тамбукан, благоприятного климата и чудесного природного ландшафта предопределило судьбу города Пятигорска как ныне самого профильного курорта России.

Пятигорск был центром Кавказских Минеральных Вод. Здесь размещалось Управление курортами. В первые десятилетия кавказские курорты находились в частных руках, в дальнейшем усиливалось административное и научно-методическое влияние на их развитие. По инициативе С.А.Смирнова, директора КМВ, было создано первое в России Русское бальнеологическое общество (1863 г.). С.А.Смирнов старался поднять отечественные курорты до уровня заграничных. Он организовал в Пятигорске первую на русских курортах химическую лабораторию (1863 г.), в которой проводились сравнительные анализы воды источников Кавминвод и лечебной грязи. Между Пятигорском и Петербургом была установлена телеграфная связь путем прокладки телеграфной линии от Ставрополя до Ростова-на-Дону (1863г.). Тогда же увидел свет «Листок для посетителей КМВ» - первая газета на Кавминводской группе курортов и первая курортная газета в России. Она выходила во время «курсового» сезона раз в неделю (по воскресеньям).

Удивительная красочная природа в Пятигорске и его окрестностях. На южном склоне Машука – естественная карстовая шахта «провал» глубиной 20 м, на дне которой – небольшое озеро. Близ Пятигорска в Предкавказье, в Пятигорье на пологой равнине поднимаются горы Машук, Лысая, Золотой Курган, Юца, Развалка, Верблюд. Самая высокая гора Бештау. Встречаются карстовые пещеры. На склонах гор – широколиственные леса.

Ученый называет произведения, созданные поэтом в этот период (демонстрируются слайды)

Одна из лучших живописных работ Лермонтова "Крестовая гора" написана под сильными впечатлениями от увиденного им на Кавказе. Она выполнена по зарисовкам, сделанным с натуры, в конце 1837 года.

Эльбрус.

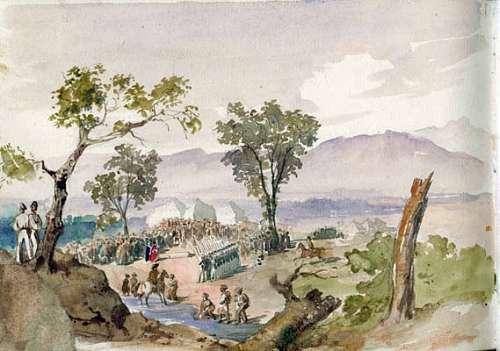

Эпизод сражения при Валерике 11 июля 1840 г. Акварель М.Ю. Лермонтова и Г.Г. Гагарина. Лермонтов выполнил рисунок композиции, а Гагарин дописал его акварелью. Этот рисунок обнаруживает в Лермонтове блестящего рисовальщика и баталиста. Война изображена им во всём её драматизме, без прикрас.

Бой при Валерике. Рисунок. 1840-1841

Учащиеся читают наизусть стихотворения Лермонтова, посвященные Кавказу («Кавказ», «Утро на Кавказе», «Синие горы Кавказа..», «Валерик», «Тебе, Кавказ, суровый царь земли…», «Дары Терека»).

Ведущий рассказывает о второй ссылке Лермонтова на Кавказ.

1840 год – военный суд за дуэль (18 февраля) с сыном французского посла Эрнестом де Барантом. Лермонтова приговаривают к вторичной ссылке на Кавказ в Тенгинский пехотный полк. Во время ареста Лермонтова посещает Белинский. Они познакомились еще летом 1837г. в г.Пятигорске, в доме товарища Лермонтова по университетскому пансиону Н.Сатина, но тогда у Белинского осталось о Лермонтове самое неблагоприятное впечатление, как о человеке крайне пустом и пошлом. На этот раз Белинский приходит в восторг «и от личности и от художественных воззрений поэта». В это же время выходит отдельным изданием роман «Герой нашего времени», раньше печатавшийся отдельными повестями в журналах. По дороге на Кавказ Лермонтов останавливается в Москве и проводит там около месяца. Он встречается с Н.В.Гоголем, для которого читает «Мцыри», С.Т.Аксаковым, Е.А.Баратынским и др. Затем он уезжает на Кавказ, где принимает участие в военных действиях и обращает на себя внимание начальника отряда «расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством», за которое он его представляет к награде.

В начале февраля 1841 года Лермонтов получает отпуск и приезжает в Петербург. Его представляют к награде за храбрость, но Николай 1 отклоняет представление. По окончании отпуска друзья Лермонтова хлопочут об отсрочке, и ему разрешено остаться в Санкт-Петербурге еще на некоторое время. Надеясь получить полную отставку, поэт пропускает и этот срок и уезжает лишь после энергичного приказания дежурного генерала Клейнмихеля оставить столицу в 48 часов. На этот раз Лермонтов уезжает из Петербурга с очень тяжелыми предчувствиями, на прощание оставляя родине стихи: «Прощай, немытая Россия…».

По дороге в полк Лермонтов решает задержаться в Пятигорске. Здесь он пишет целый ряд стихотворений: «Сон», «Утес», «Они любили друг друга…», «Тамара», «Свиданье», «Листок», «Выхожу один я на дорогу…», «Пророк». В Пятигорске Лермонтов находит общество прежних знакомых, и в том числе своего товарища по Школе юнкеров Мартынова. На одном из вечеров в пятигорском семействе Верзилиных шутки Лермонтова задели Мартынова. Ссора повлекла за собой вызов; не придавая значения размолвке, Лермонтов принял его, не намереваясь стрелять в товарища, и был убит наповал. 15 июля 1841 года – дуэль между Лермонтовым и Мартыновым, закончилась трагической гибелью поэта.

Ученый зачитывает воспоминания близких о пребывании поэта в Пятигорске в 1840-1841 году

Оппонент демонстрирует на экране слайды и рассказывает о Лермонтовских местах в Пятигорске.

Пятигорск – старейший курорт Кавказских Минеральных Вод. Раньше, до открытия их, это было ничем не примечательное поселение с низкими глинобитными саклями, с запыленными тополями на узких кривых улочках. Только становясь большим знаменитым курортом, Пятигорск получил право города.

Пятигорск

Приподнятый над широкой равниной город, отличается легкостью климата, особенно по вечерам чувствуется горная прохлада. Отсюда с каменных террас Машука, открывается красочная панорама на желто-зеленые горы Бештаугорской гряды, видно, как исполинскими каменными волнами надвигаются белоснежные вершины Кавказского хребта.

У Пятигорска своя более чем полутора вековая история. Пятигорск помнит Пушкина и Лермонтова, Белинского и Льва Толстого. Они останавливались в гостинице «Ресторация». Здесь же происходили балы и банкеты. Сейчас это здание занимает всемирно известный Бальнеологический институт.

Недалеко от него находится один из лучших парков города «Цветник», в котором бьют свежие источники минеральной воды.

Парк «Цветник»

Лермонтовская галерея

Лермонтовские ванны

Здесь среди густой зелени расположены знаменитая Лермонтовская галерея и ванны, где любил бывать когда-то Лермонтов, вот почему и ванны, и «Цветник», и галерея названы его именем. В «Цветнике» и грот Дианы, большая искусственная пещера, где много тени и прохлады.

Грот Дианы

Миновав Лермонтовский источник, по каменным ступеням можно подняться к «Орлу», птице на каменном пьедестале. Отсюда, от горячего источника, уже с первых ступенек открывается прекрасный вид на пятиглавый Бештау, на темную мохнатую папаху Машука, на Пятигорск и на обширную, залитую солнцем, зеленую долину.

Орел

По главной дорожке Горячей горы, чьи юные склоны источены пещерами, можно пройти по Академической галерее, которая долгое время была центром курортной жизни Пятигорска, так красочно описанной в «Герое нашего времени».

Академическая галерея

Мимо Пушкинских ванн поднимаемся к гроту Лермонтова на отроге Машука, на вершине этого же отрога находится беседка «Эолова арфа». Раньше в ней был установлен флюгер со струнами, издававшими мелодичные звуки.

Грот Лермонтова

Эолова арфа

Неподалеку, в бывшей Михайловской галерее, размещен курортный музей с мемориальной чугунной доской в память первого восхождения на Эльбрус в 1829г. русской экскурсией.

Справа от Академической галереи – курортный городок. По дороге к нему привлекает внимание высокое, легкое, как будто высвеченное из облака, здание серных ванн с бьющими из-под скалы целебными источниками. Это второй по мощности в Пятигорске углекислый сероводородный источник, дающий 500 тысяч литров «живой воды» в сутки.

В санаторном городе возле большой площадки перед Провалом находится клиника Бальнеологического института.

Провал

Пятигорский провал – одно из уникальных явлений природы. Перед входом в него колеблется, переливается тысячами брызг фонтан, похожий на живой серебряный куст, за ним – туннель длиной более сорока метров во внутренний грот. Сейчас большая часть грота засыпана обвалившейся породой и только слева осталось небольшое озеро небывалой, неестественной голубизны. Эта голубизна объясняется выпадением в воду частиц серы, голубизну ему придает так же студенистое вещество сине-зеленых водорослей. Глубина озера сейчас достигает 11 метров, а первые исследователи Провала отмечали большую глубину.

Если подняться на склон горы, то можно увидеть воронку, огражденную теперь решеткой. Это место было когда-то единственным сообщением с Провалом. Тогда еще вода в озере использовалась для лечения, а больные спускались в него на веревках в специальных корзинах. После того как к Провалу был пробит тоннель, здесь построили купальню – любимое место прогулок курортников.

Недалеко от Провала – балка, по дну которой стекает вода из подземного озера, постепенно, день за днем, из ее насосов вырастают отложения, из которых и сложилась Горячая гора. Даже случайные предметы – осколок зеркала, щепка, жестянка, попавшие в воду, покрываются причудливым слоем этих солей.

Славится Пятигорск и своим богатейшим лесопарком, созданным еще в 1870 году. В начале двадцатых годов ХХ века Питомник был реконструирован, в нем заложен арборетум, состоящий сегодня из более чем 100 различных видов кустарников и деревьев - переселенные со всех стран света. Здесь и красноцветный конский каштан, и амурский бархат, платаны, адамово дерево…

Здесь, рядом с северными елями – редчайшие жемчужные растения чинкю, древнейшее на земле.

В двух километрах от питомника, если пройти по тенистой лесной дороге вверх, - печальное место дуэли Лермонтова. Там стоит обелиск с его барельефом; в углах ограды – четыре каменных грифа с плотно прижатыми к телу крыльями – символ трагической непреходящей скорби.

Место дуэли М.Ю.Лермонтова

Дом-музей М.Ю.Лермонтова

Рабочий стол

Дом, где Лермонтов останавливался в последний свой приезд – ныне музей поэта (Лермонтовская ул, дом 18). Лермонтов занимал две комнаты с небольшим балконом, выходящим в сад. Он любил работать при открытых окнах. Лермонтов срывал ягоды, не вставая из-за стола. Здесь, незадолго до гибели, он написал стихотворение «Сон», в котором как бы предугадал свою судьбу:

В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал не движим я

Глубокая еще дымилась рана

По капли кровь точилася моя

Лежал один я на песке долины

Уступы скал теснилися крутом

И солнце жгло их желтые вершины

И жгло меня, но спал я мертвым сном.

В этом домике сейчас находятся многие вещи и книги поэта.

В Пятигорске, пожалуй, нет, такого места, которое, так или иначе, не было бы связано с памятью Великого поэта: и Пятигорский бульвар – зеленое украшение города, и грот Лермонтова в скале напротив галереи, и пятигорский парк, почти каждая улица…

Учащиеся зачитывают фрагменты произведений Лермонтова, где упоминаются эти объекты.

Отдельным блоком представлена информация о последних неделях жизни поэта. Указаны адреса: Пятигорская ресторация, дом Верзилиных, домик Чилаева, грот Дианы, немецкая колония Каррас (бывшее поселение Шотландка, ныне поселок Иноземцево), место дуэли Лермонтова на горе Машук, пятигорское кладбище – место первого захоронения Лермонтова.

Учащиеся рассказывают о данных объектах.

Ресторация

Дом Верзилиных Грот Дианы

Место дуэли М.Ю.Лермонтова Первое захоронение Лермонтова

Ученый зачитывает архивные документы и воспоминания современников.

Эхо выстрела под Машуком кинжальной болью вонзилось в сердце каждого. Никто в то лето не был равнодушным. О дуэли писала и говорила вся Россия...

17 июля. Пятигорск.

А.С. Траскин и И.Х. Граббе. / Из письма /

"Из прилагаемого при сем рапорта коменданта Пятигорска вы узнаете о несчастной и неприятной истории, происшедшей позавчера. Лермонтов убит на дуэли с Мартыновым, бывшим казаком Гребенского войска. Секундантами были Глебов из кавалергардов и князь Васильчиков, один из новых законодателей Грузии. Причину их ссоры узнали только после дуэли; за несколько часов их видели вместе и никто не подозревал, что они собираются драться. Лермонтов уже давно смеялся над Мартыновым и пускал по рукам карикатуры, наподобие карикатур на г-на Майе, на смешной костюм Мартынова, который одевался по-черкесски, с длинным кинжалом, - и называл его " Г-н Пуаньяр с Диких гор ". Однажды на вечере у Верзилиных он смеялся над Мартыновым в присутствии дам. Выходя, Мартынов сказал ему, что заставит его замолчать; Лермонтов ему ответил, что не боится его угроз и готов дать ему удовлетворение, если он считает себя оскорбленным. Отсюда вызов со стороны Мартынова, и секунданты, которых они избрали, не смогли уладить дело, несмотря на все предпринятые ими усилия; они собирались драться без секундантов. Их раздражение заставляет думать, что у них были и другие взаимные обиды. Они дрались на расстоянии, которое секунданты с 15 условленных шагов увеличили до 20 - ти. Лермонтов сказал, что он не будет стрелять и станет ждать выстрела Мартынова. Они подошли к барьеру одновременно; Мартынов выстрелил первым, и Лермонтов упал. Пуля пробила тело справа налево и прошла через сердце. Он жил только 5 минут - и не успел произнести ни одного слова.

Пятигорск наполовину заполнен офицерами, покинувшими свои части без всякого законного и письменного разрешения, приезжающими не для того, чтобы лечиться, а чтобы развлекаться и ничего не делать; среди других сюда прибыл г-н Дорохов, который, конечно уж, не болен. Сами командиры полков позволяют являться сюда кому заблагорассудится, и даже юнкерам. Было бы необходимо запретить это. Старик Ильяшенков, доблестный и достойный человек, не наделен способностью сдерживать столь беспокойных молодых людей, и они ходят на голове. Я положил конец этому и выслал кое-кого из тех, кто проживал без законного разрешения, и среди прочих князя Трубецкого, но не могу привести все в порядок, так как здесь множество таких, которые не подчинены мне и даже не состоят на военной службе".

21 июля. Пятигорск. Из письма Полеводина.

" Плачьте, милостивый государь, плачьте, надевайте глубокий траур... берите из Вашей библиотеки " Героя нашего времени " и скачите к Леренцу, велите переплести его в черный бархат, читайте и плачьте. Нашего поэта нет, - Лермонтов пятнадцатого числа... убит на дуэли отставным майором Мартыновым... И этот возрождающийся гений должен погибнуть от руки подлеца; Мартынов - чистейший осколок с Дантеса..."

4 августа. Царское село.

П.А. Вяземский - А.Я. Булгакову. / Из письма /.

" Мы все под грустным впечатлением известия о смерти бедного Лермонтова. Большая потеря для нашей словесности. Он уже многое исполнил, а еще более обещал. В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Людвига - Филиппа. Второй раз не дают промаха. Грустно!.. Сейчас получаю и письмо твое. Да, сердечно жаль Лермонтова, особенно, узнавши, что он был так бесчеловечно убит. На Пушкина целила, по крайней мере, французская рука, а русской руке грешно было целить в Лермонтова, особенно когда он сознавался в своей вине".

В.А. Соллогуб. / Из воспоминаний /.

" Смерть Лермонтова, по моему убеждению, была не меньшею утратою для русской словесности, чем смерть Пушкина и Гоголя... В нем следует оплакивать не столько того, кого мы знаем, сколько того, кого мы могли бы знать".

Примечание:

В течение всего вечера фоном звучит музыка (вальсы и марши), характер музыкального оформления зависит от содержания представляемого материала.

Литературный вечер рассчитан на 1,5 часа. Это оправдано наличием объемного материала, но не утомительно для зрителей, так как подача материала осуществляется в разных формах.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Лермонтовские места (973.5 KB)

Лермонтовские места (973.5 KB)

0

0 568

568 8

8 Нравится

0

Нравится

0