Методическое руководство к курсу

Морфонология в школе

Введение

Чтобы ученик в условиях обучения свободно говорил и писал на русском языке, нужно, во-первых, желание говорить и писать, а во-вторых, - время. Пробудить у школьников стремление общаться на своих уроках может каждый учитель русского языка, если его учебные средства. Формы, приёмы будут целенаправленными, интересными, результативными. А вот раздвинуть временные рамки на своём уроке учителю не по силам. Для организации, во-первых, полноценной речевой деятельности, во-вторых, творческой и познавательной для всех учеников класса, как правило, не хватает часов и тогда на помощь учителю приходит внеклассная работа. За пределами урока времени для этого более чем достаточно. Инициативный учитель всегда найдёт эффективные средства и творческие решения для того, чтобы и во внеурочное время правильно организовать , направить и корректировать деятельность учащихся.

Первоначальные знания по словообразованию учащиеся национальных школ начинают получать уже с 5 класса. Однако изучение морфонологических явлений языка в отдельности и тем более морфонологии в целом в школьной программе по русскому языку как для национальных, так и для школ с русским языком обучения, на предусмотрено.

В школьных учебниках даются лишь небольшие сведения о чередованиях согласных и гласных в виде небольших орфографических правил. На других же, более сложных процессах, как усечение мотивирующей основы, наложение и тем более интерфиксация, авторы учебников не останавливаются. Поэтому с морфонологией как наукой, изучающей все эти явления языка можно познакомить учащихся во внеурочное время, например, на занятиях кружка русского языка или на специально организованных нестандартных уроках.

Я предлагаю разработки нескольких примерных планов занятий по морфонологии для кружка русского языка. Здесь даны, во-первых, серия небольших текстов- маленьких новелл, проблемно –тематических бесед, из которых можно узнать о происхождении, употреблении морфонологических явлений языка. Во-вторых, после текстов даны игры с соответствующими грамматическими заданиями занимательного характера ( кроссворды, криптограммы, чайнворды, ребусы, калейдоскопы).

Грамматические задания направлены на достижение конкретных дидактических целей, совершенствование навыков правописания, развития речевого и фонематического слуха, пополнения лексического запаса. Игры и задания расположены по мере возрастания трудности.

Сплав занимательных игр с грамматическими заданиями позволяет решать многие воспитательные и образовательные задачи при обучении русскому языку в национальной школе.

Занятие №1

Слуги мягких согласных

Попробуй отыскать в алфавите мягкие согласные. Безнадёжное дело, потому что и для твёрдых, и для мягких звуков буквы одинаковые: [т] = т, [т'] = т.

Ох, как трудно иностранцу читать вслух русские слова, если он не знает способов обозначения мягкости согласных, ведь простейшую фразу Мальчик пил воду он может произнести так: Мялчык пыль вёдю. Мягкие согласные прибегают к услугам других букв: прислуживает им мягкий знак (Ь) и буквы и, ю, е, ё, я, которые показывают мягкость стоящего впереди согласного.

Выгодно ли иметь в алфавите букв, имеющих мягкие согласные? Произведём подсчёт. Вместо 6 гласных мы употребляем 10, зато экономим 15 букв на мягких согласных, Как видим, алфавит наш экономный.

Звуки ты слышишь, а буквы пишешь, во многих случаях между ними есть полное соответствие, но вот какая история случилась однажды. Устраивал Незнайкин собрание и поставил 33 стула, обозначив каждый буквой. Какая началась неразбериха. Когда пришли звуки! 15 мягких согласных не нашли себе места, стулья с буквами Ь и Ъ никто не занимал, а неразлучные друзья со дня рождения звуки [йа], [йу], [йо], [йэ], не знали, то ли им садиться вместе на стулья я, ю, ё, е , то ли расстаться и сесть на разные стулья. Поправил дело пришедший на помощь Знайкин: он добавил ещё 9 стульев и на всех 42 написал в квадратных скобках звуки.

На этом не заканчиваются сложные отношения зуков и букв.

Например, одна буква Б трудится в поте лица и за себя,и за других: обозначает звук [б] в слове буря и звук [б'] в слове битва. Это же может происходить с одной и той же буквой в однокоренных словах, например: дверь – дверной, [р], [р'];

Морковь – морковный, [в],[в'].

Грамматические задания.

Напиши сначала все звуки, а потом буквы. Сколько раз ты нашёл несоответствия букв и звуков?

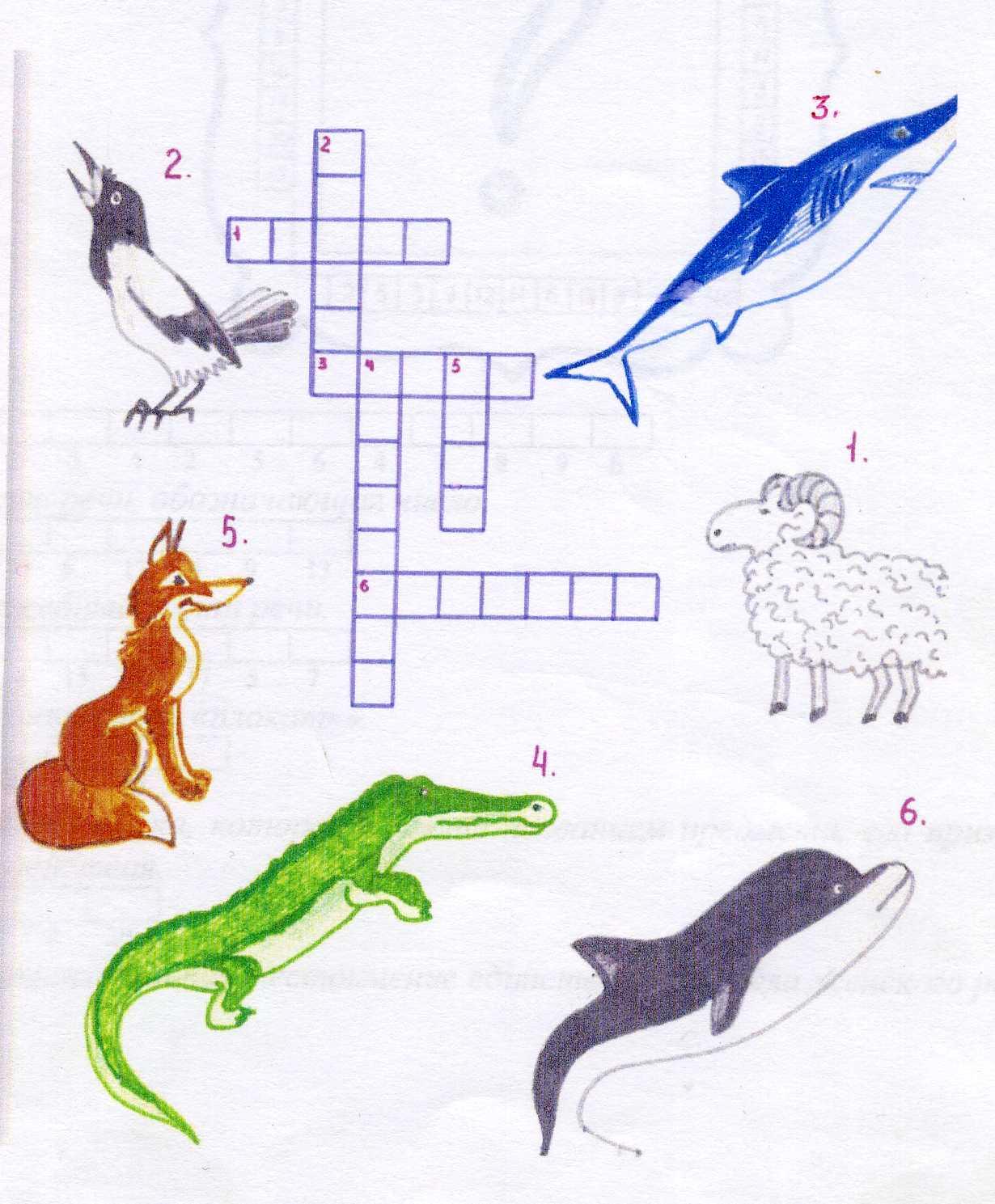

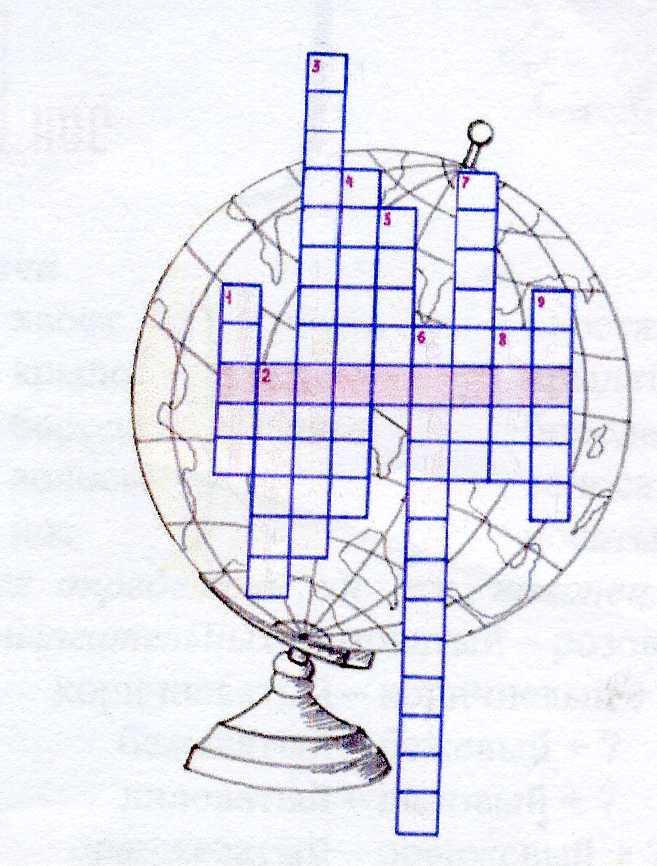

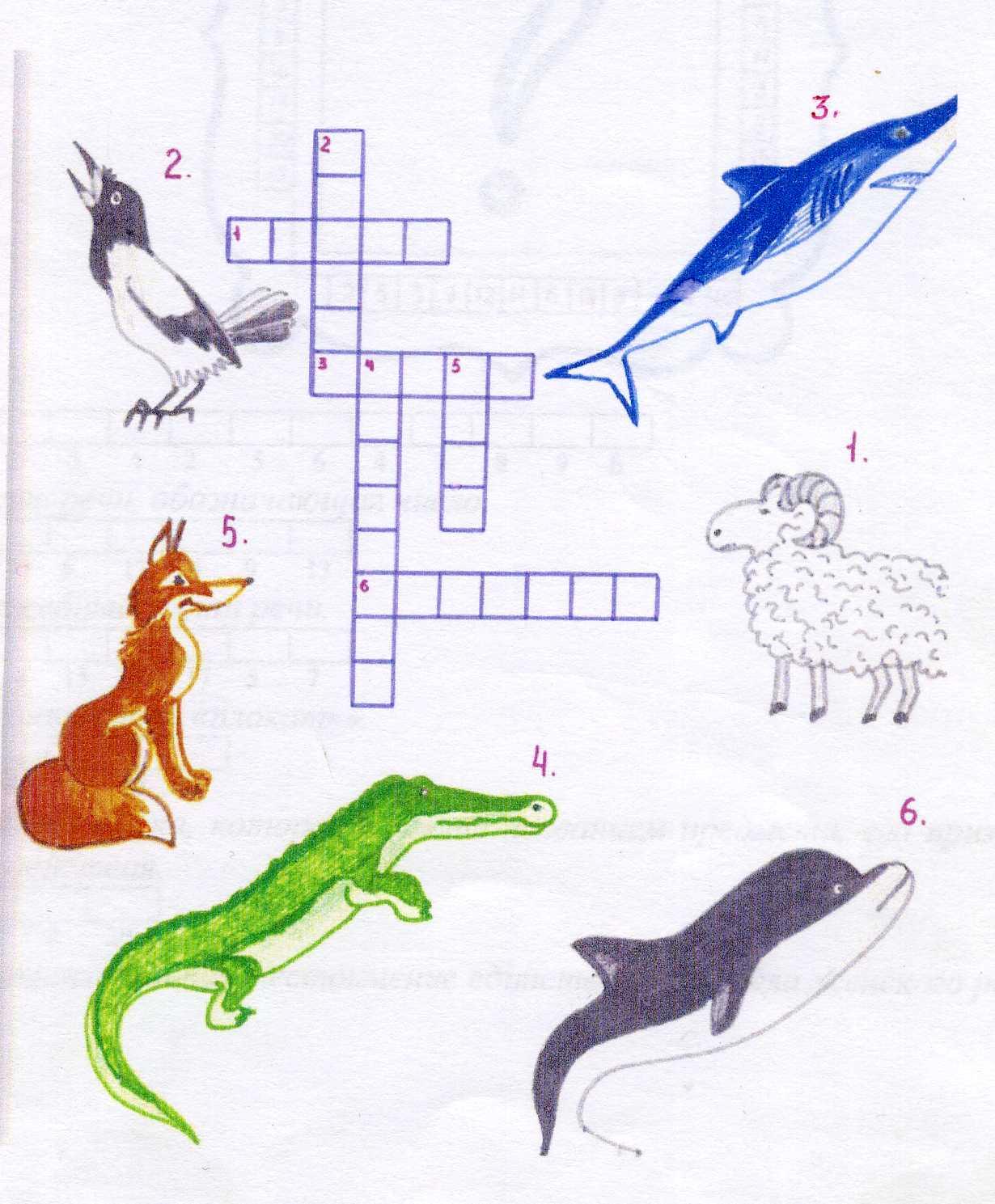

Кроссворд « В мире животных »

Впиши в клетки названия изображённых животных.

Образуй от этих слов прилагательные по следующему образцу: баран – бараний.

Произведи над этими словами фонетический и словообразовательный разбор и ответь на вопрос: Что произошло с конечными согласными основ этих слов?

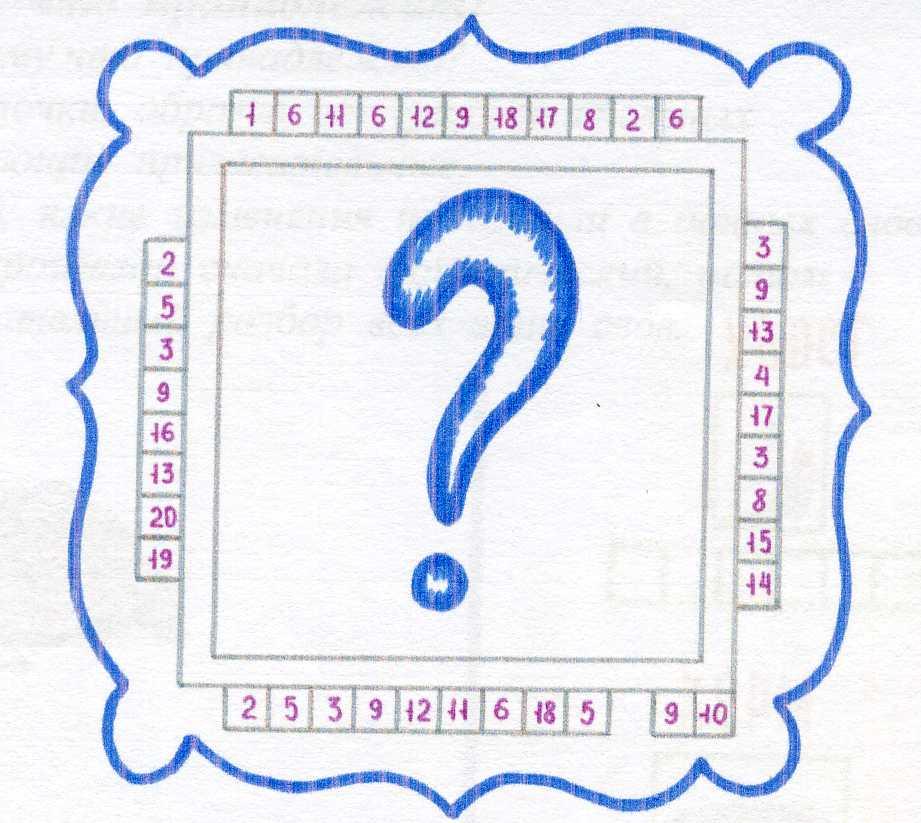

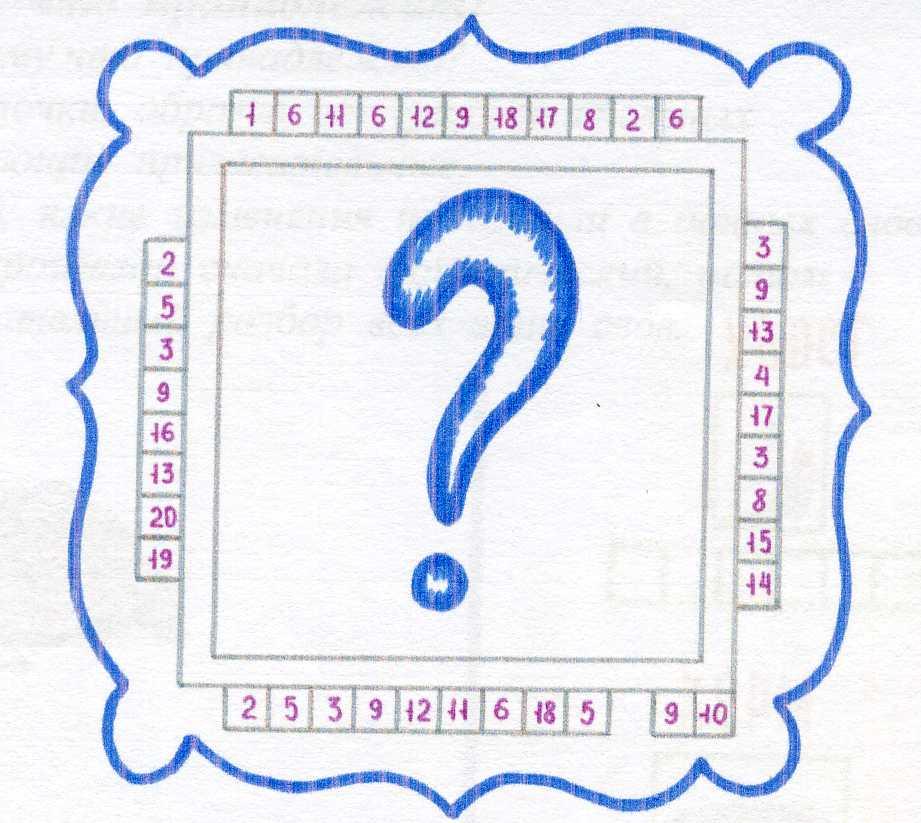

3.Крипотграмма «Русский язык».

1) Расшифруй ключевые слова.

2)Расставь буквы ключевых слов по цифрам в клеточки и ты узнаешь как называется этот процесс в русском языке.

Часть речи, обозначающая число.

1 2 3 4 2 5 6 4 7 8 9 6

Служебная часть речи.

10 11 6 12 4 9 13

Синоним слова «плакать».

14 8 15 16 17 5 7

Единица языка, которая служит названием предмета.

3 4 9 18 9

Притяжательное местоимение единственного числа женского рода.

19 9 20

Занятие № 2

Таганрогский или таганрожский?

Кому что принадлежит?

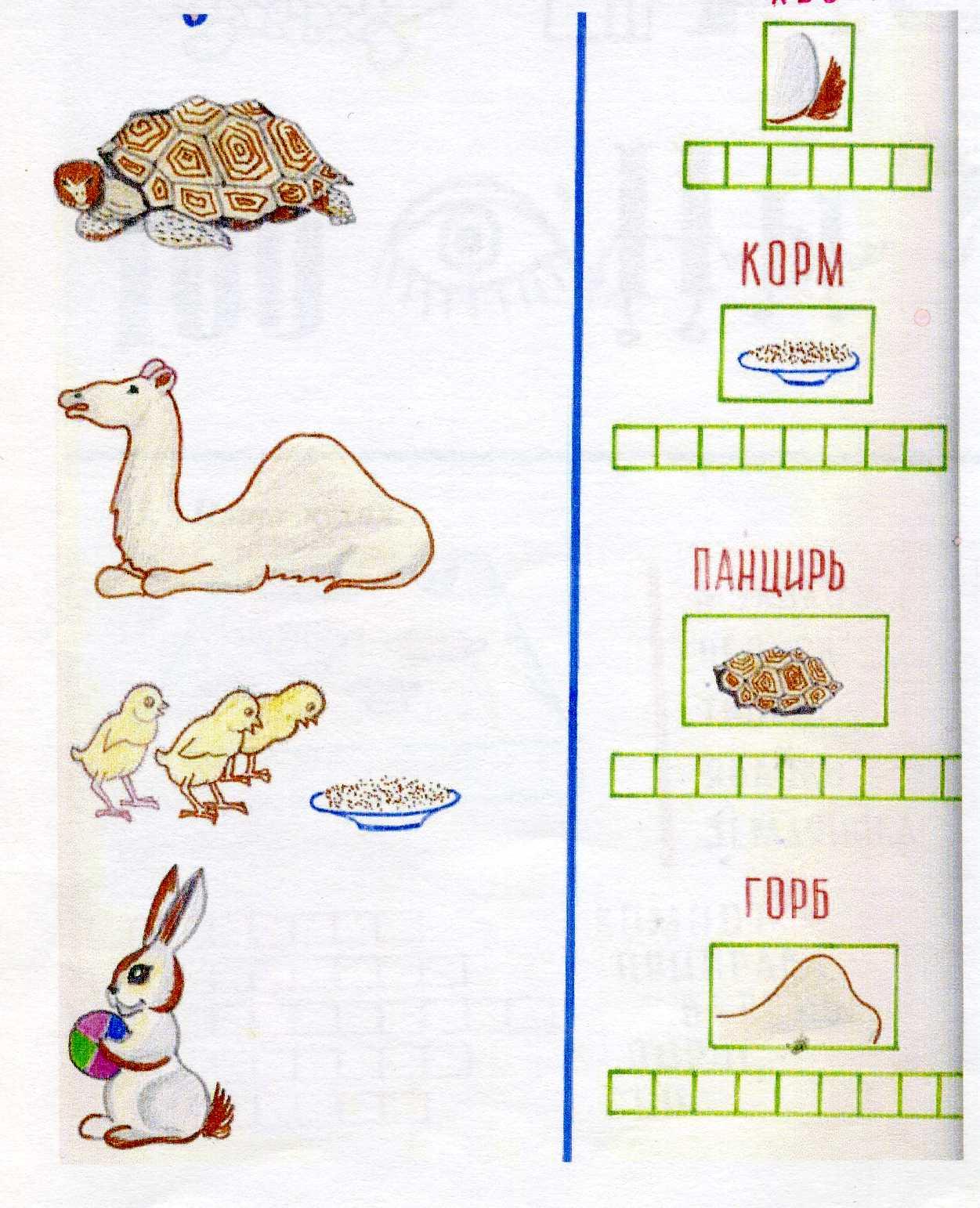

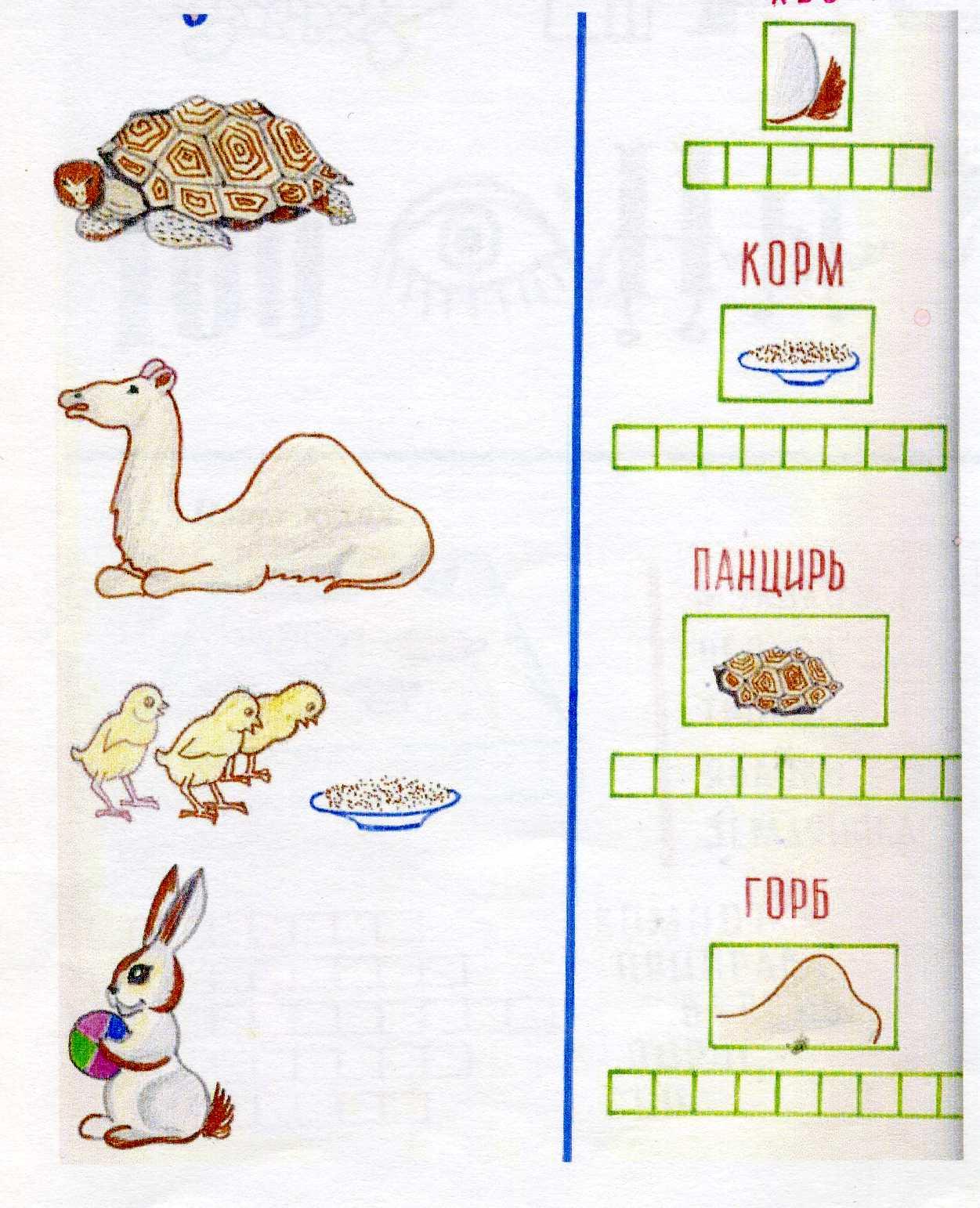

Отгадай, кому что принадлежит?

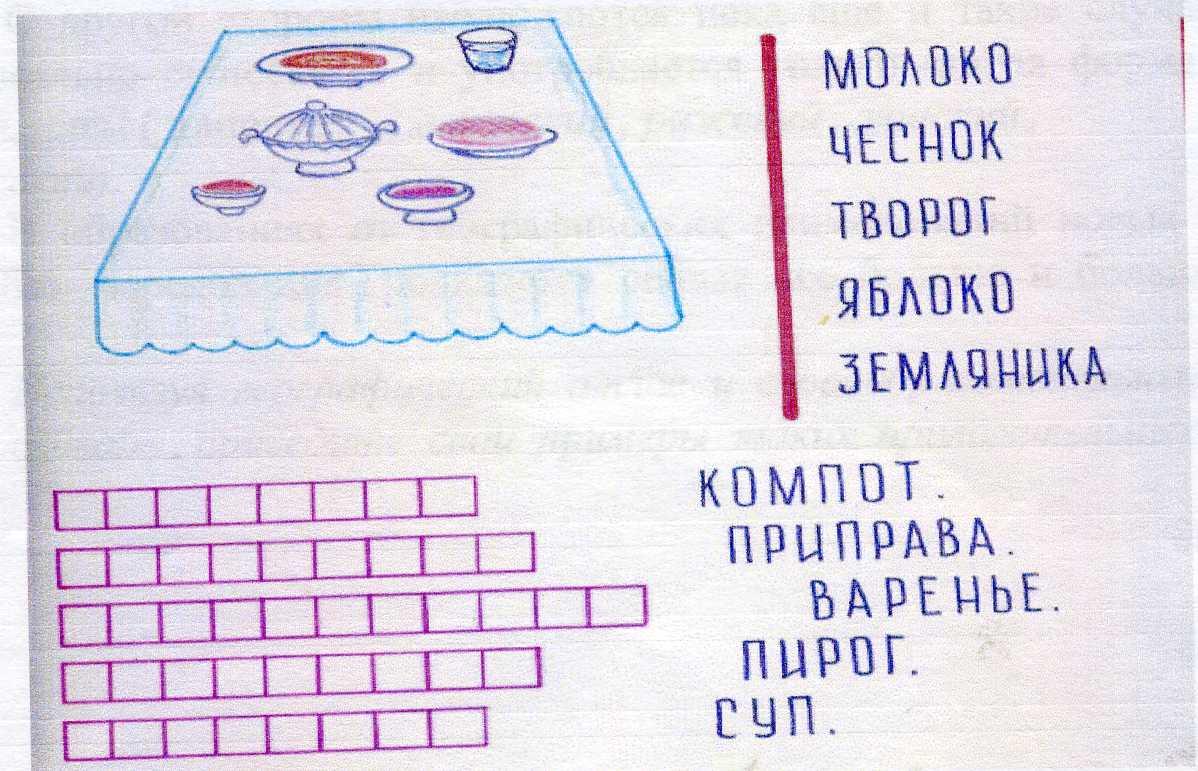

Заполни клеточки, образуя от существительных соответствующие прилагательные.

Пронаблюдай, какие изменения произошли в данных словах. Для этого произведи сначала фонетический, потом – словообразовательный разбор всех эти слов.

2.Ребус.

Отгадай ребус и ты узнаешь, как называется этот процесс в русском языке.

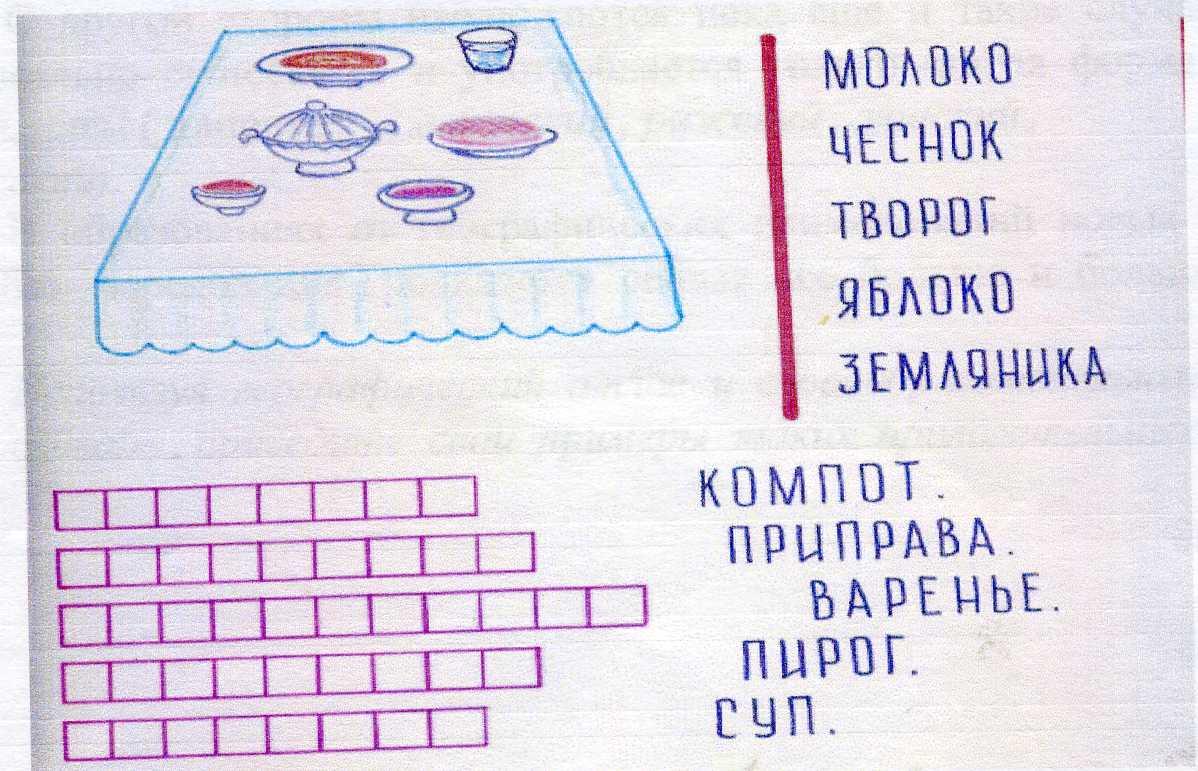

Наша кухня.

Заполни клеточки, подбирая подходящие слова.

Какие изменения произошли с производящими существительными при образовании от них прилагательных?

Какой суффикс участвовал в их образовании?

Таганрожский или таганрогский?

Относительное прилагательное от городского имени Таганрог в современной речевой практике употребляется в двух формах, одинаково правильных: таганрожский и таганрогский.

Первая из форм является старой, вторая появилась сравнительно недавно. Более предпочтительной пока кажется первая, освящённая не только длительностью употребления, но и с большим согласием с издавна сложившейся системой чередования заднеязычных Г, К, Х и шипящих Ч,Ж,Ш перед гласными переднего ряда.

Форма Таганрогский в качестве параллельного образования к слову Таганрожский возникла значительно позже, когда в русском языке появилась возможность ослабления строгости в реализации чередования.

В отдельных случаях новые формы без чередования выжили старые совершенно (например, петербургский, герцогский, казахский).

С другой стороны наблюдаются пока и такие случаи, когда реально существует и употребляется только старая форма с чередованием (например, вложский, рижский, ляшский, норвежский).

В образованиях от географических наименований новых форм (без чередования) появляется сейчас всё больше и больше.

4.Используя географический атлас и словообразовательный словарь, приведите свои примеры таких прилагательных.

Занятие № 3

Путь к новым мирам открыт.

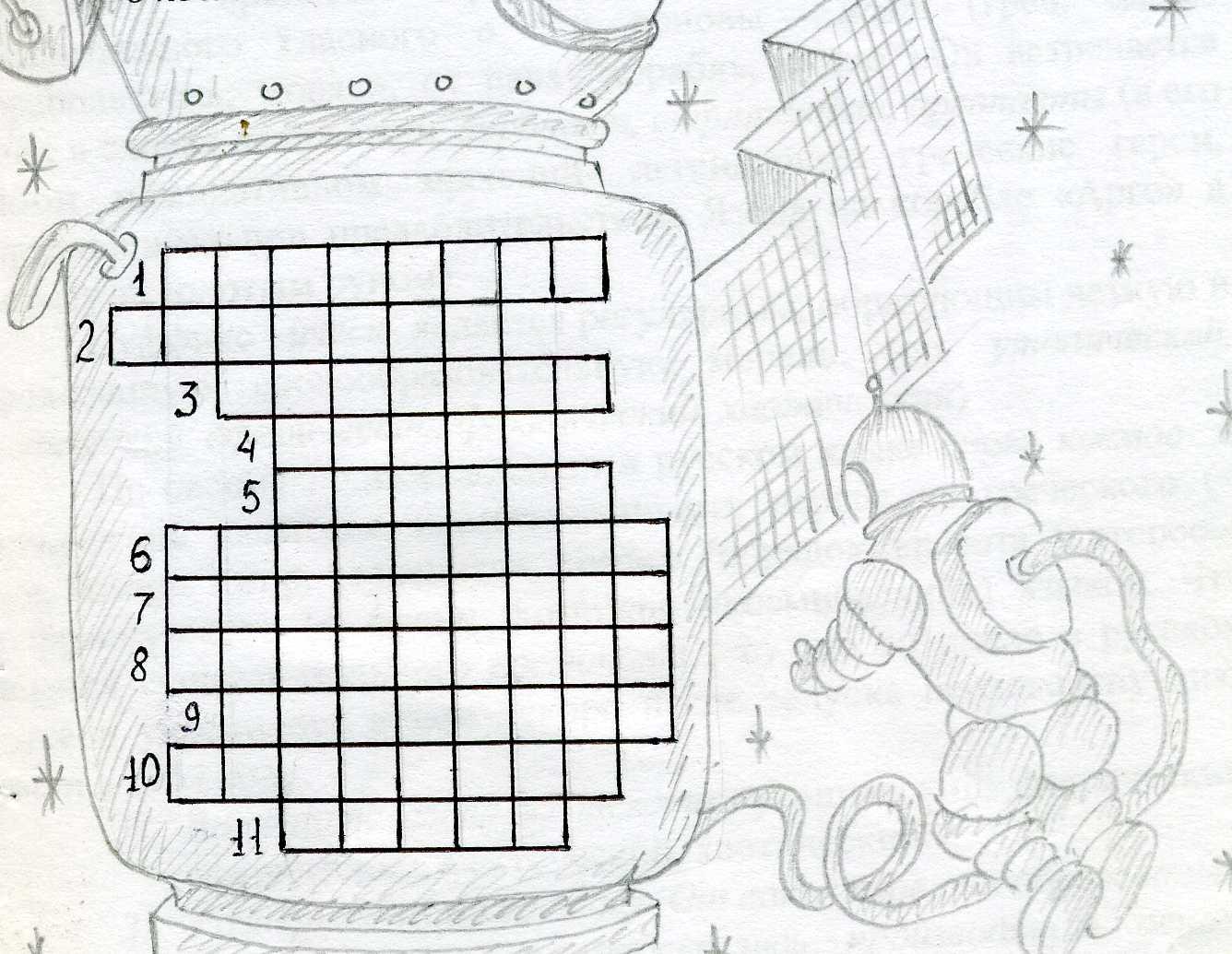

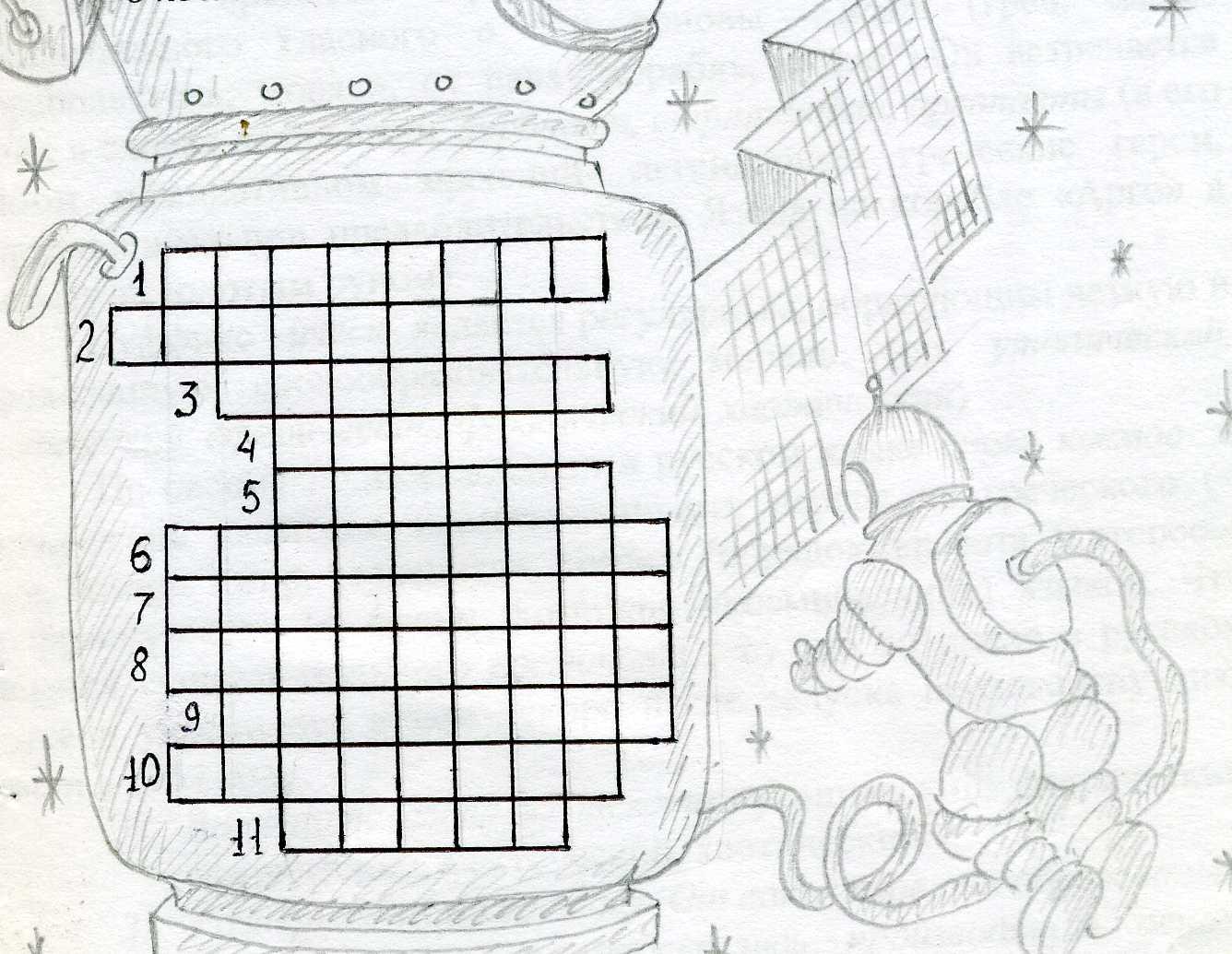

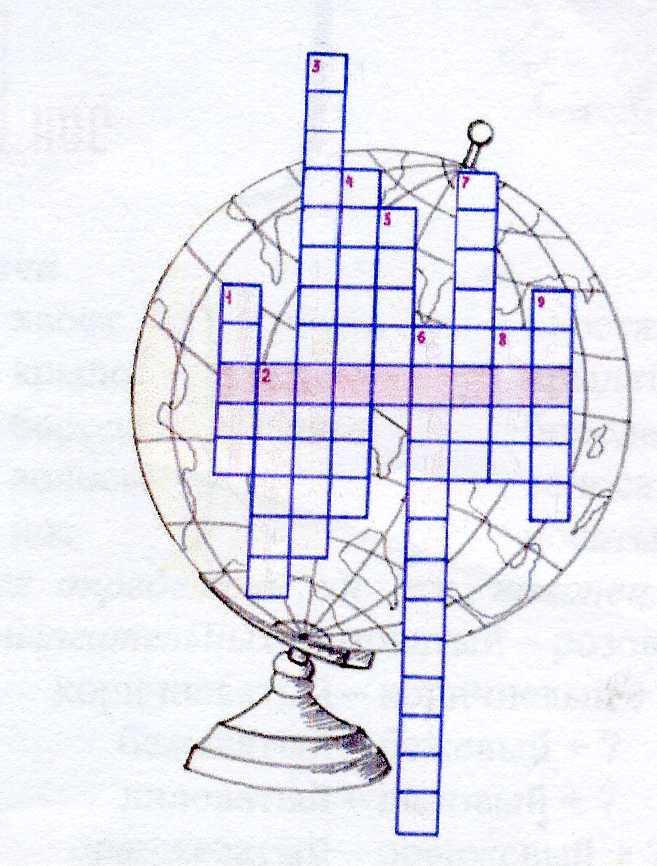

Кроссворд.

Если ты подберёшь свои слова правильно, то по вертикали прочитаешь фамилию учёного – основателя отечественной космонавтики.

Вторая в мире женщина- космонавт.2) Первый космонавт мира.3) Известный советский конструктор самолётов. 4) Одна из собак. которая совершила полёт вокруг Земли в 1960 году. 5) Летательный аппарат. 6) Лётчик космического корабля. 7) Аппарат, с помощью которого и мы можем наблюдать с Земли за работой космонавтов в космосе. 8) Воздушный пояс вокруг нашей планеты. 9) Космодром В Казахстане.10) Имя космонавта Ляхова. 11) Первый четвероногий путешественник в космосе.

Итак, мы встретились с такими словами как космос, космонавт ,космический. Как же эти слова связаны друг с другом? Как они образованы?

В названных словах при разборе по составу следует выделять, кроме окончаний (в первых двух существительных в именительном падеже оно нулевое), корень косм- и суффиксы

–ос, -онавт, -ическ-. Корень косм- представляет собой непроизвольную основу связанного характера. В чистом виде она в соединении с окончанием не встречается и употребляется всегда с тем или иным суффиксом. В этом отношении наш корень подобен непроизводным основам типа кош- (кошка, кошачий), пт- (птицы, птенец, птаха), боч- (бочка, бочонок) и так далее.

Суффикс -ос, возникший в русском языке на базе греческого окончания, является нерегулярным суффиксом суффикс абстрактного значения и выделяется, кроме слова космос в существительном эпос (эпический).

Нерегулярным, выделяющемся только в отдельных изолированных словах является и су фикс онавт, возникший в русском языке в результате процесса переразлежения, на основе греческих соединительного гласного о и основы навт (греч.nautes «мореплаватель, моряк», от naus «корабль, судно»). Он встречается сейчас в словах астронавт. Аэронавт, стратонавт, аргонавты (в его прямом номинативном значении –легендарные греческие герои, отправившиеся под предводительством Язона на корабле «Арго» в Колхиду за золотым руном).

Суффикс –ическ- является регулярным, образующим чёткую и определённую словообразовательную модель.(ср. утопический, феерический, сферический, фактический, хаотический).

По своему происхождению в русском языке слова космос и космический являются заимствованными: первое из греческого (греч.kosmos «мир, вселенная», kosmos «порядок, красота»), второе – из французского (франц. Kosmigue «космический») языков. Что касается существительного космонавт, то оно возникло в русском языке и укрепилось в нём вскоре после запуска первого спутника земли в 1957 году.

Выпишите слова из текста утопический, феерический, сферический, фактический, хаотический.

Разберите их по составу. От каких слов они образованы?

Каким изменениям подверглись производящие основы данных слов?

А теперь пронаблюдайте какие изменения произошли в основе слова эпос при образовании от него слова эпический.

Произведите фонетический разбор над этими словами.

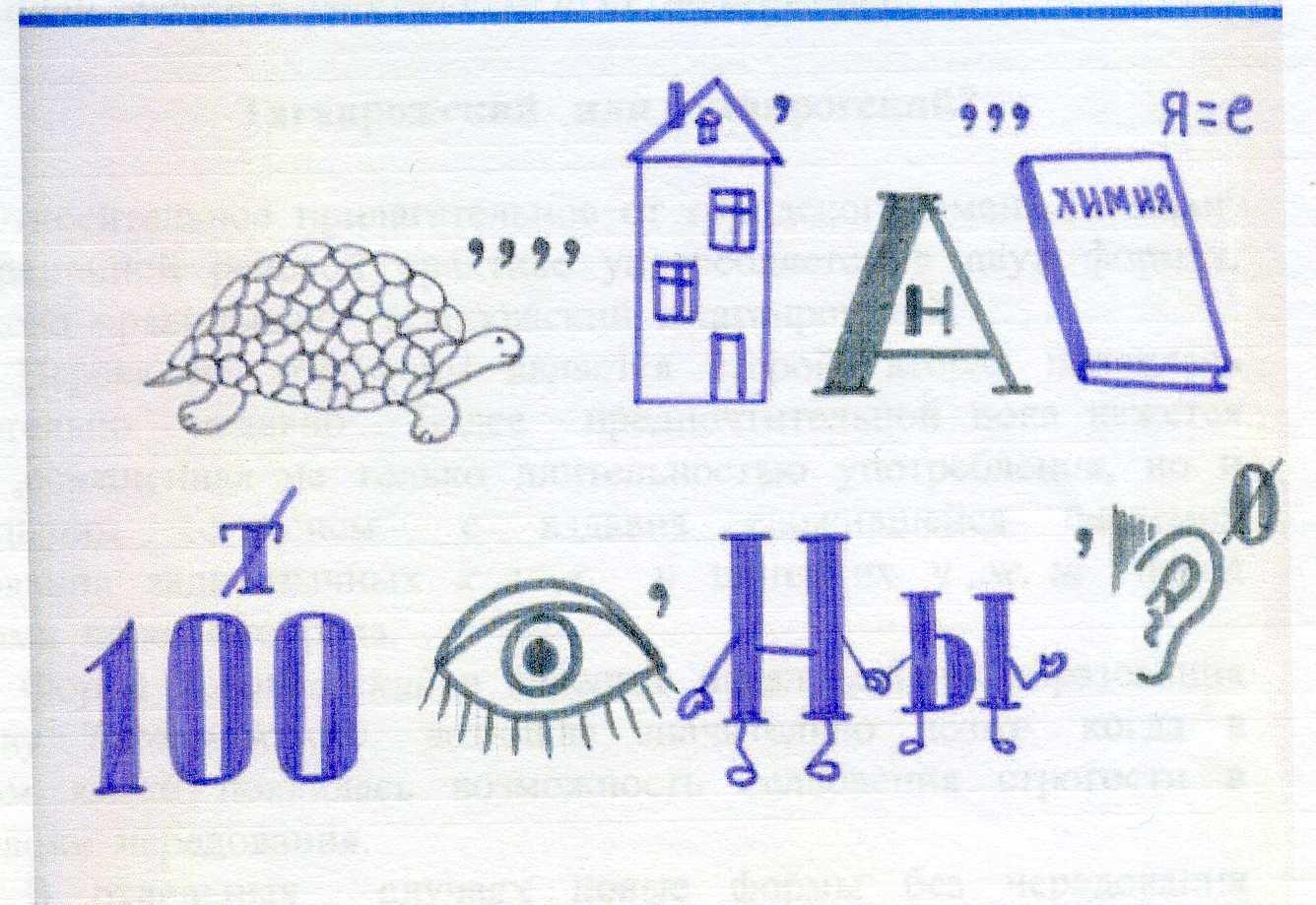

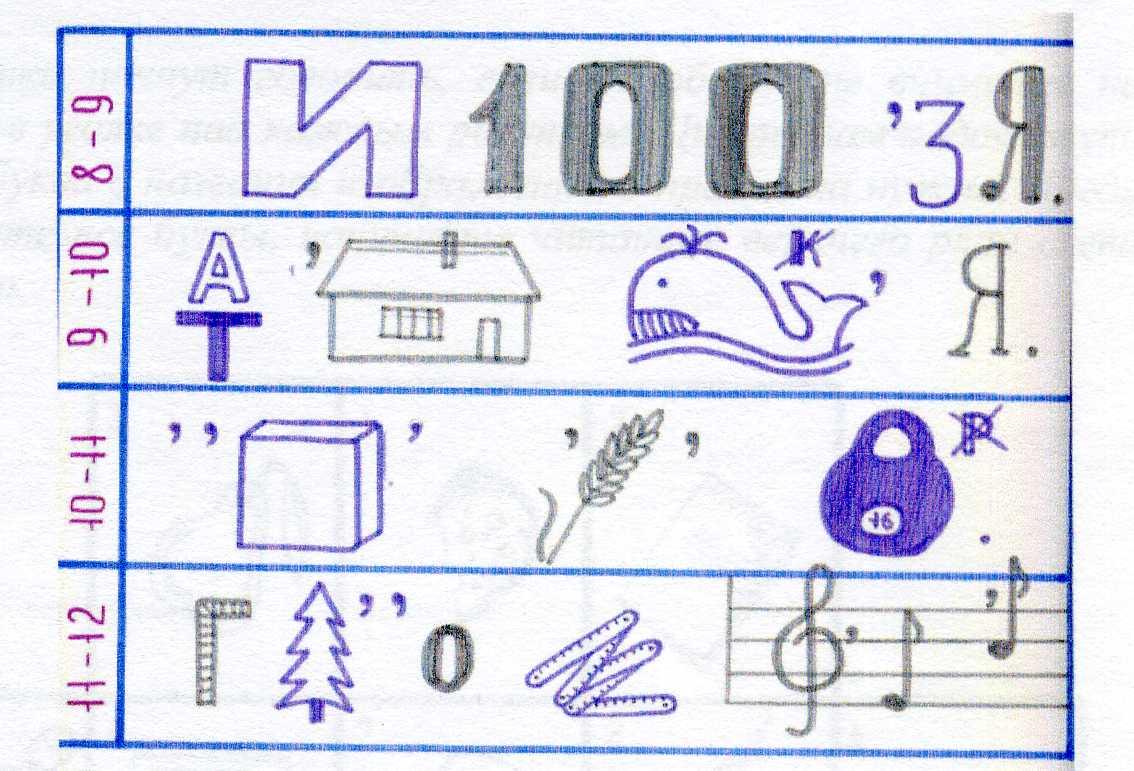

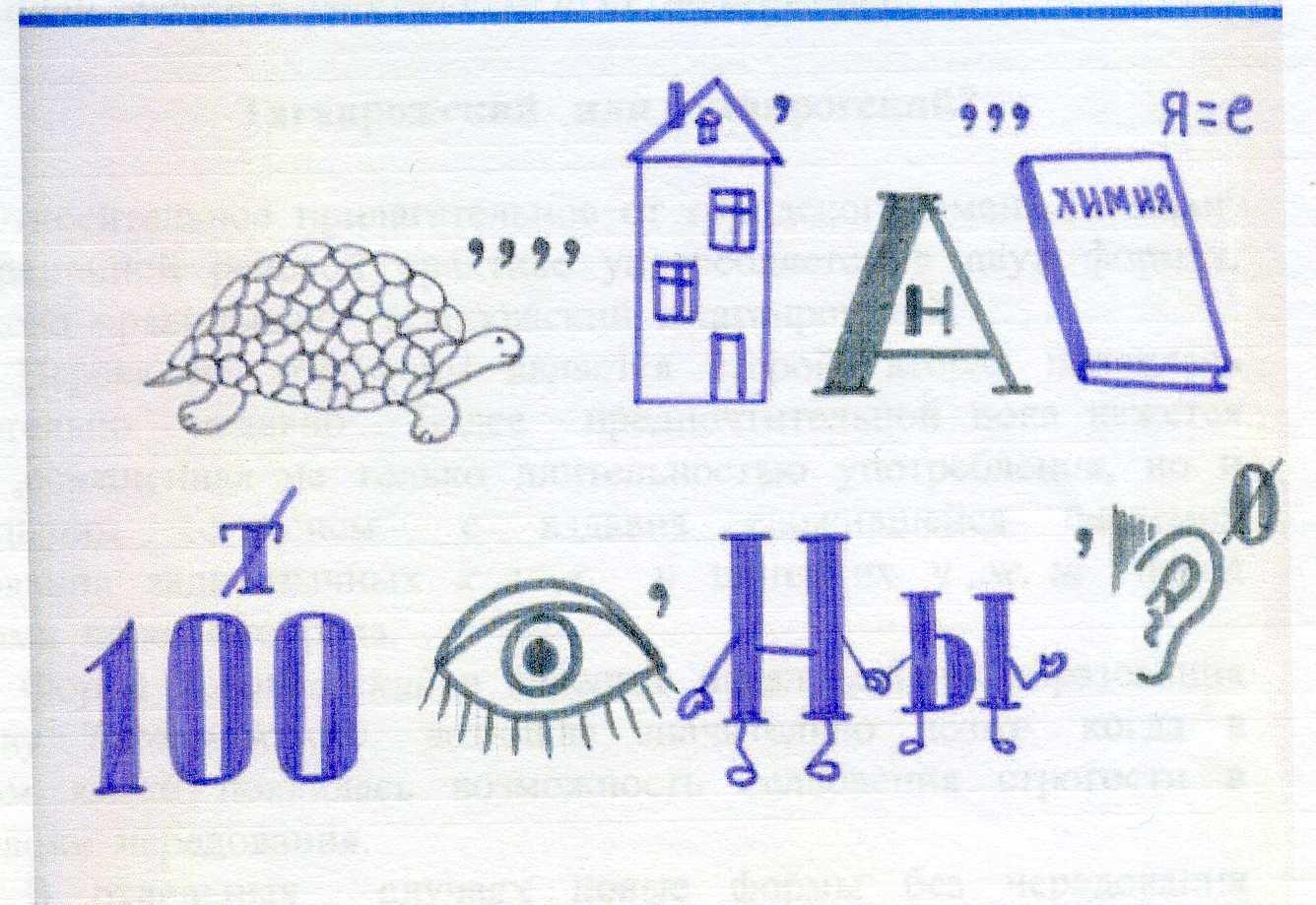

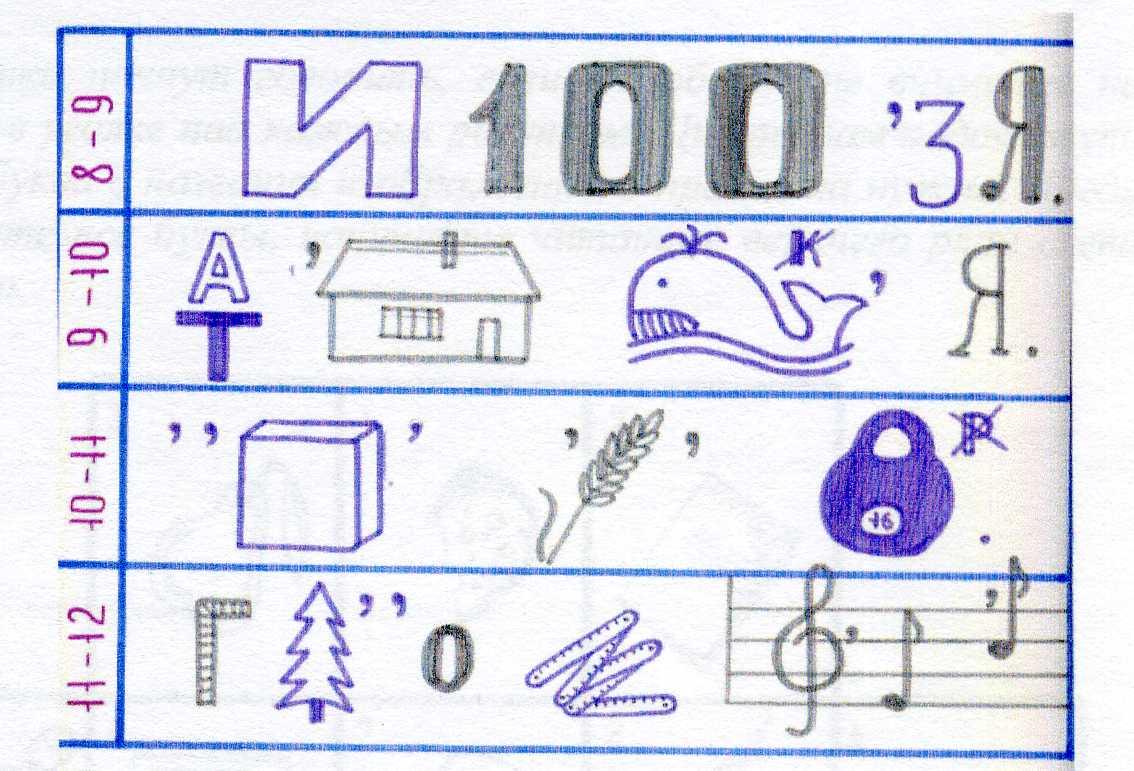

Ребус «Расписание уроков»

Ты хочешь знать какие предметы в понедельник? Попробуй прочитать расписание уроков.

Произведите над этими словами фонетический разбор по следующему образцу:

География – ге-о-гра-фи-я

г-[г´ ]-звонкий, мягкий согласный звук.

е -[и]-безударный гласный звук,

о -[а]-безударный гласный звук,

г-[г]- звонкий, твёрдый согласный,

р-[р]-сонорный согласный звук,

а-[а]- ударный гласный звук,

ф-[ф´]-глухой, мягкий согласный,

и-[и]-безударный гласный звук.

я-[йа]- безударный гласный звук.

9 букв, 10 звуков.

Образуйте от этих существительных прилагательные с помощью суффикса –ическ-. Произошли ли какие-нибудь изменения с производящими словами? Если да, то какие?

Калейдоскоп.

Слово калейдоскоп означает прибор «прибор , в котором можно видеть быстро сменяющиеся разнообразные узоры», Мы это слово употребили в переносном смысле: «смена. Чередование рисунков, предметов, слов, букв, цифр».

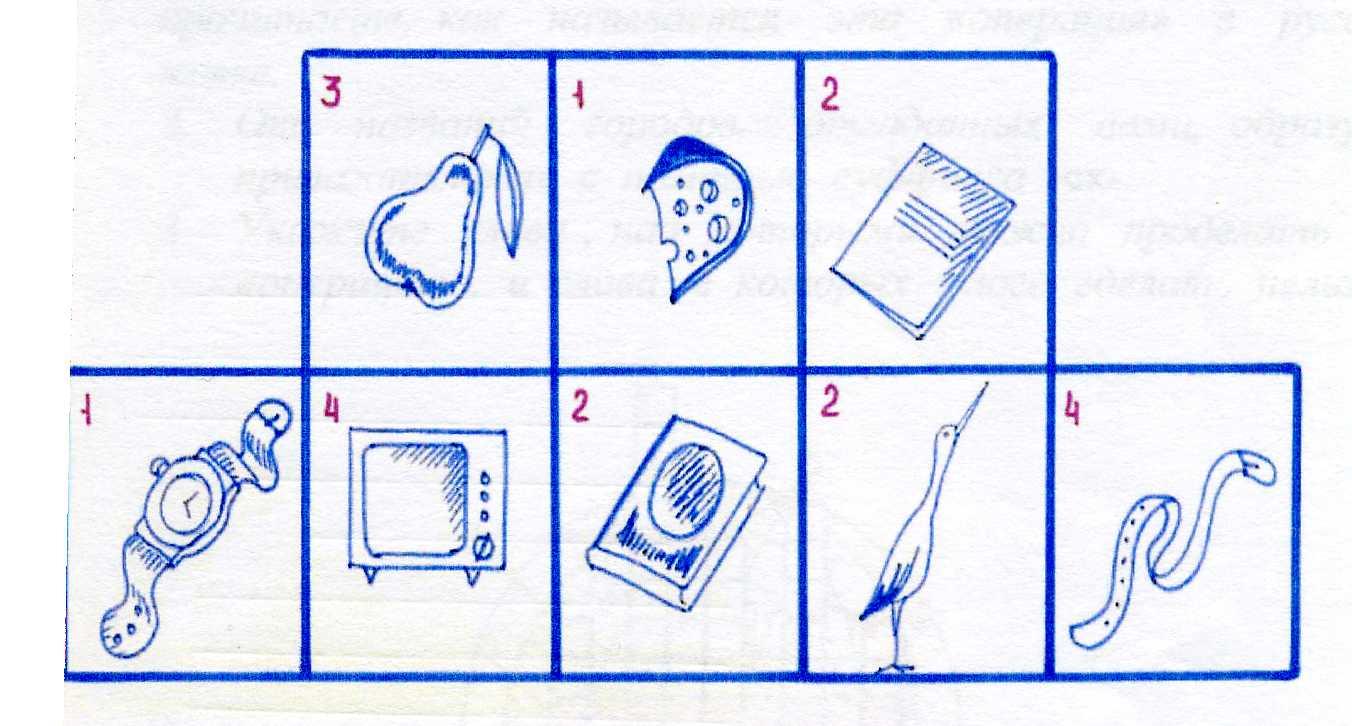

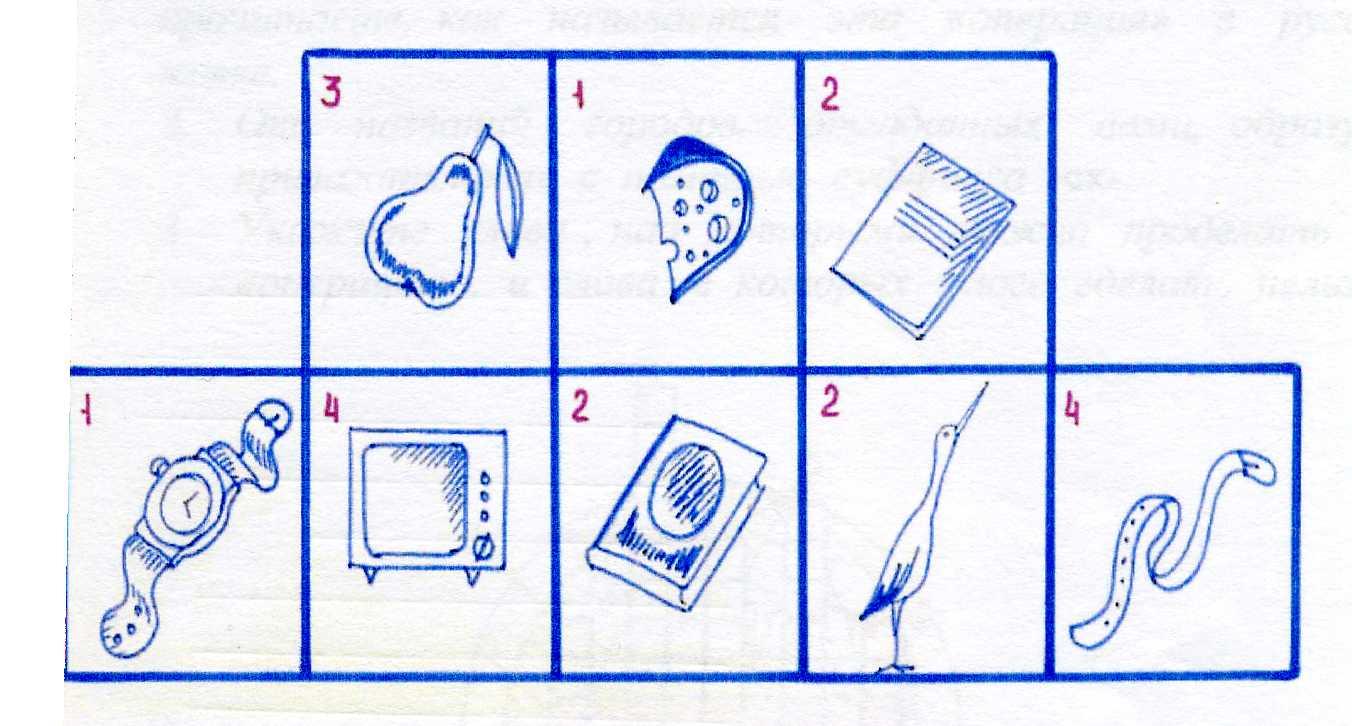

«Говорящие картинки».

Картинки начнут говорить. Если вы обратите внимание на цифры в уголке над каждым рисунком. Цифры вам подскажут, какая буква в названии изображённого предмета нужна. Когда отыщете все буквы, начинайте читать с верхнего ряда слева направо.

Это название ещё одного изменения производящей основы в составе производного слова, которое вы пронаблюдали в предыдущем задании.

Задание № 4.

Почему не живут слова-жирафы?

Есть ли слова с тремя буквами Н ил С, с двумя одинаковыми суффиксами? Должны быть, но их нет. Например, при образовании слов

ванная[ванн(а)+н(ая)],

одесский [Одесс(а)+ск (ий)],

челябинский [Челябинск +ск(ий)].

Получаются по три Н и С и два –СК-, но язык такую жирафью шею укорачивает , «накладывая» друг на друга одинаковые морфемы или их части.

Кроссворд «Города»

Решите кроссворд и в закрашенных клетках вы прочитаете как называется эта « операция» в русском языке.

От названий городов, отгаданных вами, образуйте прилагательные с помощью суффикса –ск-.

Укажите слова, над которыми можно проделать эту «операцию», и слова, в которых этого сделать нельзя.

По вертикали: 1. Столица Белоруссии. 2. Столица Казахстана.

3.Название города, образованное из двух мужских имён. 4. Город на Дальнем Востоке. 5. Столица Франции.6. Город в Казахстане, близ которого был расположен ядерный полигон.7. Название незамерзающего крупного порта за северным полярным кругом. 8. Столица Украины.9. Столица Армении.

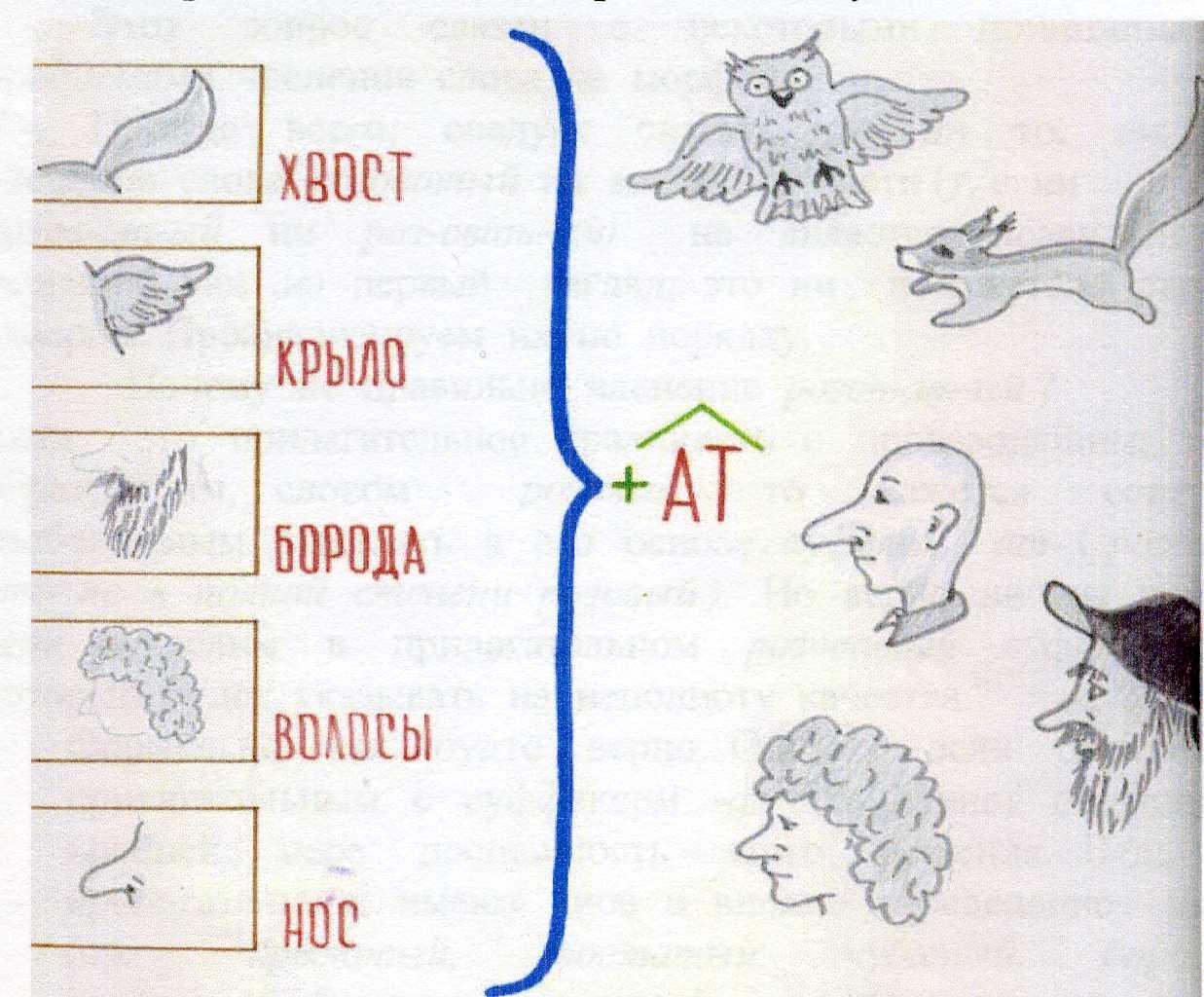

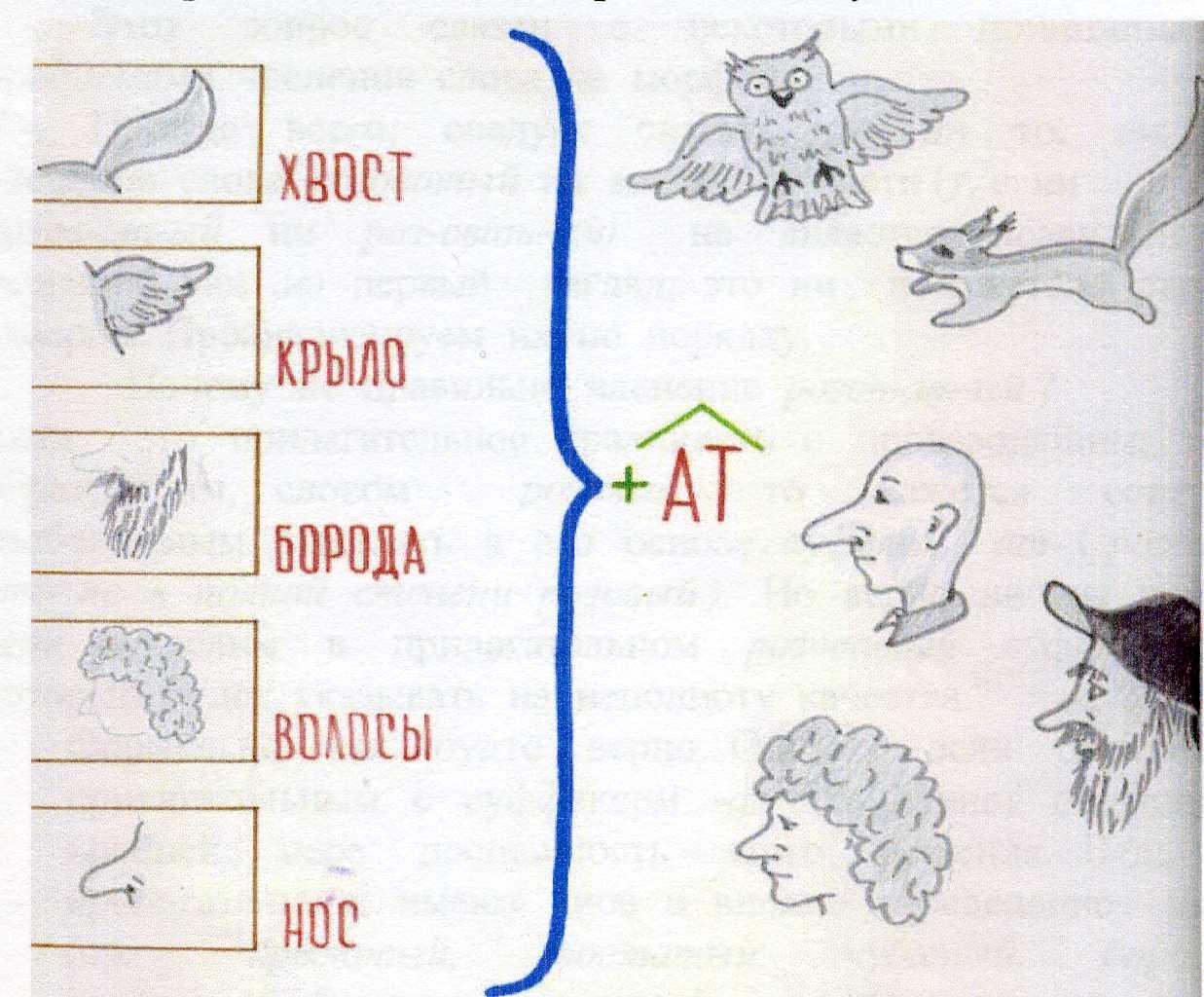

2.А теперь давайте вместе решим задачу.

Условие задачи:

Дано: Слова хвост хвостатый

крыло крылатый

борода } + ат = бородатый

волосы волосатый

нос носатый

требуется определить, где же, наконец, суффиксы в прилагательных розоватый- розовый+?

коричневатый- коричневый+?

бежеватый-бежевый+?

лиловатый- лиловый+?

оранжеватый- оранжевый+?

Решение:

Учащиеся, имеющие «Школьный словообразовательный словарь», разберут это слово так: корень –розов-, суффикс –ат, окончание –ый. А те, кто не имеет словаря, разберут прилагательное по-другому: корень роз-, суффикс –оват, окончание –ый.

Этот вопрос связан с некоторыми принципиальными проблемами членения слова на морфемы.

Прежде всего, следует сказать , что ни то, ни другое членение слова розоватый на значимые части (т.е. ни розов-ат-ый, ни роз-оват-ый) не является правильным. Оба решения, как, на первый взгляд, это ни покажется странным неверны. Проанализируем их по порядку.

Почему не правильно членение розов-ат-ый?

Если это прилагательное сравнивать с производящим, то есть образующим словом розовый, то кажется совершенно необходимым выделять в его основе суффикс –ат-(розоватый-это не в полной степени розовый). Но верно ли мы поступим, если выделим в прилагательном розоватый суффикс –ат-, который будет указывать на неполноту качества?

Формально как будто верно, Однако, если обратиться к прилагательным с суффиксом -ат-, то станет очевидной по крайней мере поспешность этого решения . Ведь такие прилагательные имеют иное и вполне определённое значение (ср. крылатый, хвостатый, чубатый, бородатый, волосатый, брюхатый, носатый и т.д.) Они совершенно иного характера, в них суффикс –ат- не обозначает неполноту качества, а указывает на обладание тем, что обозначено в корне (крылатый «имеющий крылья», бородатый «имеющий бороду», носатый «имеющий большой нос»). Кроме того, суффикс –ат- в подобных словах всегда присоединяется к основам имён существительных (крыло, борода, хвост, чуб, волос, брюхо, нос и т.д.), а не имён прилагательных. Таким образом, и значение суффикса –ат-, и словообразовательные его связи (способность сцепляться только с основами существительных, причём, как правило, обозначающих части тела человека или животного), свойственные ему в регулярной словообразовательной модели косматый, усатый, пузатый, горбатый, говорят о том, что выделение в слове розоватый суффикса –ат- и корня розов- противоречит реальным фактам языка.

Неверным будет и членение роз-оват-ый. Ведь в таком случае прилагательное розоватый толкуется как производное с помощью суффикса суффикса –оват- от существительного роза. А от существительных с помощью суффикса –оват- образуются лишь такие прилагательные , которые обозначают или похожего на на то, что названо исходным существительным (мужиковатый, «похожий на мужика», чудаковатый «похожий на чудака»и т.д.), или содержащего то, что названо исходным существительным (суковатый «с сучьями», узловатый «с узлами» и т.п.) Что касается слова розоватый, то оно, как известно, не обозначает ни похожего на розу, ни имеющего розы, ни содержащего розы, ни с розами.

Как же надо разбирать это слово? Для того, чтобы правильно разделить это слово на морфемы, необходимо учитывать не только родственные ему слова, но и одноструктурные, причём одновременно не упускать из виду также и то обстоятельство, что в русском языке в ряде случаев морфемы располагаются в слове не в линейной последовательности (одна за другой, а накладываясь- частично или полностью- одна на другую).

Ответ: Слово розоватый, образованное от слова розовый, входит в большую группу прилагательных со значением неполноты качества свободно и чётко выделяющих в своём составе суффикс –оват-(-еват-. Однако в отличие от прилагательных типа голубоватый- он здесь располагается не отдельно за производной основой, а частично на неё накладывается. Поэтому членить это слово надо так роз-ов-ат-ый, выделяя в нём непроизводную основурозов-, суффикс –оват- и окончание –ый.

Примечание. Два слова о непроизводной основе розов-. Её нельзя путать с производной, т.е. членимой, основой розов- в относительном прилагательном розовый «относящийся к розе, приготовленный из лепестков розы» (розовый куст, розовое варенье), которое является аналогичным словам типа липовый. Ведь качественное прилагательное розовый в цветовом значении –это уже не «цвета розы» (розы могут быть и белыми, и жёлтыми, и даже чёрными), а просто «светло-алый». Значение «светло-алый» в слове розовый не складывается из значений морфем роз- и –ов-, поэтому членить комплекс розов- далее в этом прилагательном нельзя. Слово розовый «светло-алый» оторвалось от существительного роза, и основа розов- в нём пережила прцесс опрощения, превратилась в корень.

Наблюдающиеся в слове розоватый частичное наложение суффикса –оват- на образующуюся основу свойственно и некотрым другим прилагательным, имеющим в конце образующей основы сочетание –ов- или –ев- (коричневатый, лиловатый, оранжеватый и т.п.).

Наложение части суффикса –оват-(-еват-) на образующуюся основу в таких случаях объясняется, несомненно, фонетическими причинами: необходимостью устранения повтора звукосочетания –ов-(-ев-). При словопроизводстве как бы происходит гаплолгия на стыке образующейся основы и суффикса, и эти морфемы частично сливаются, накладываются друг на друга.

Розоватый- розовый+оват,

коричневатый- коричневый+еват,

бежеватый – бежевый+еват,

лиловый – лиловый+оват,

оранжеватый – оранжевый+еват.

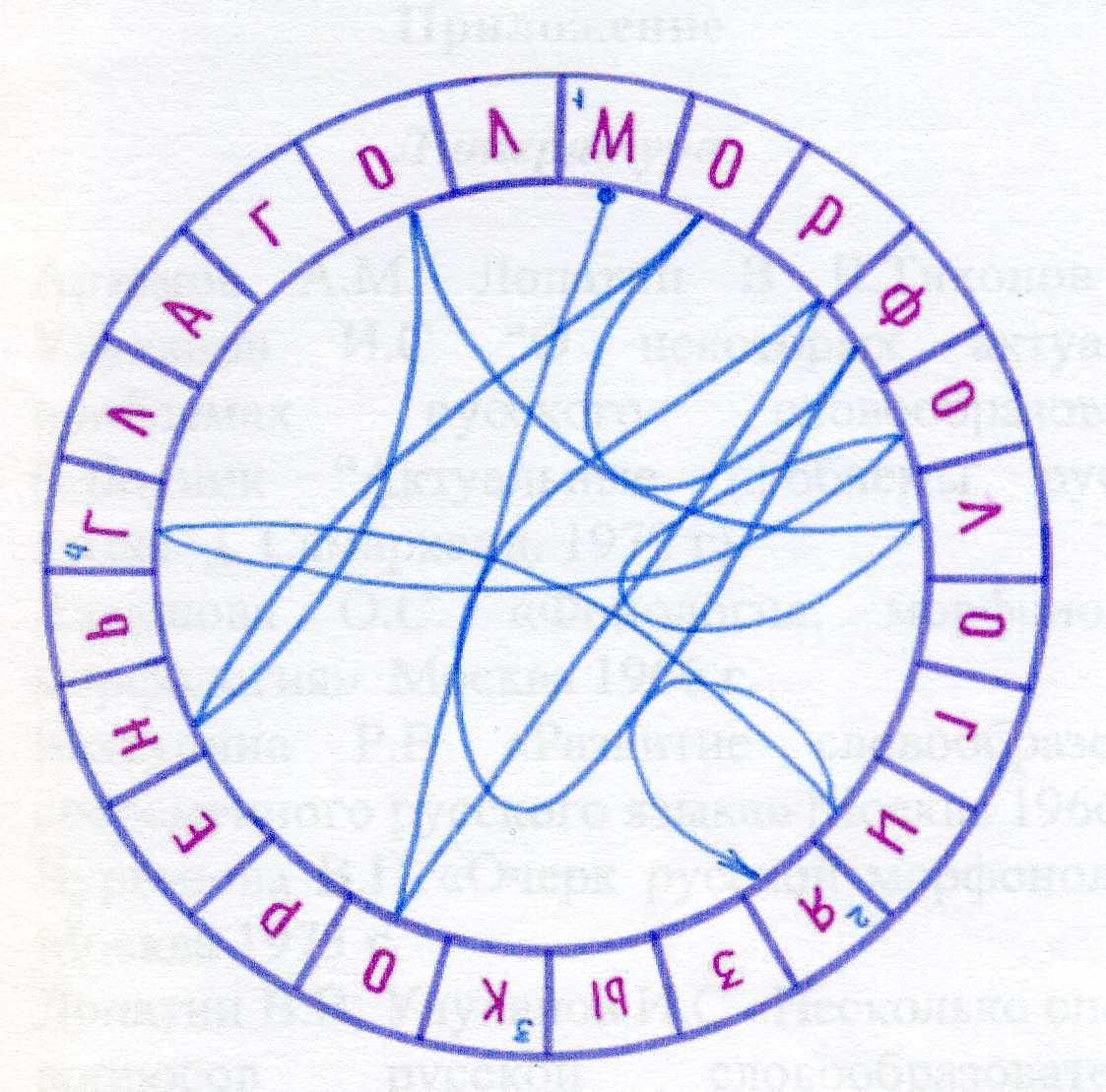

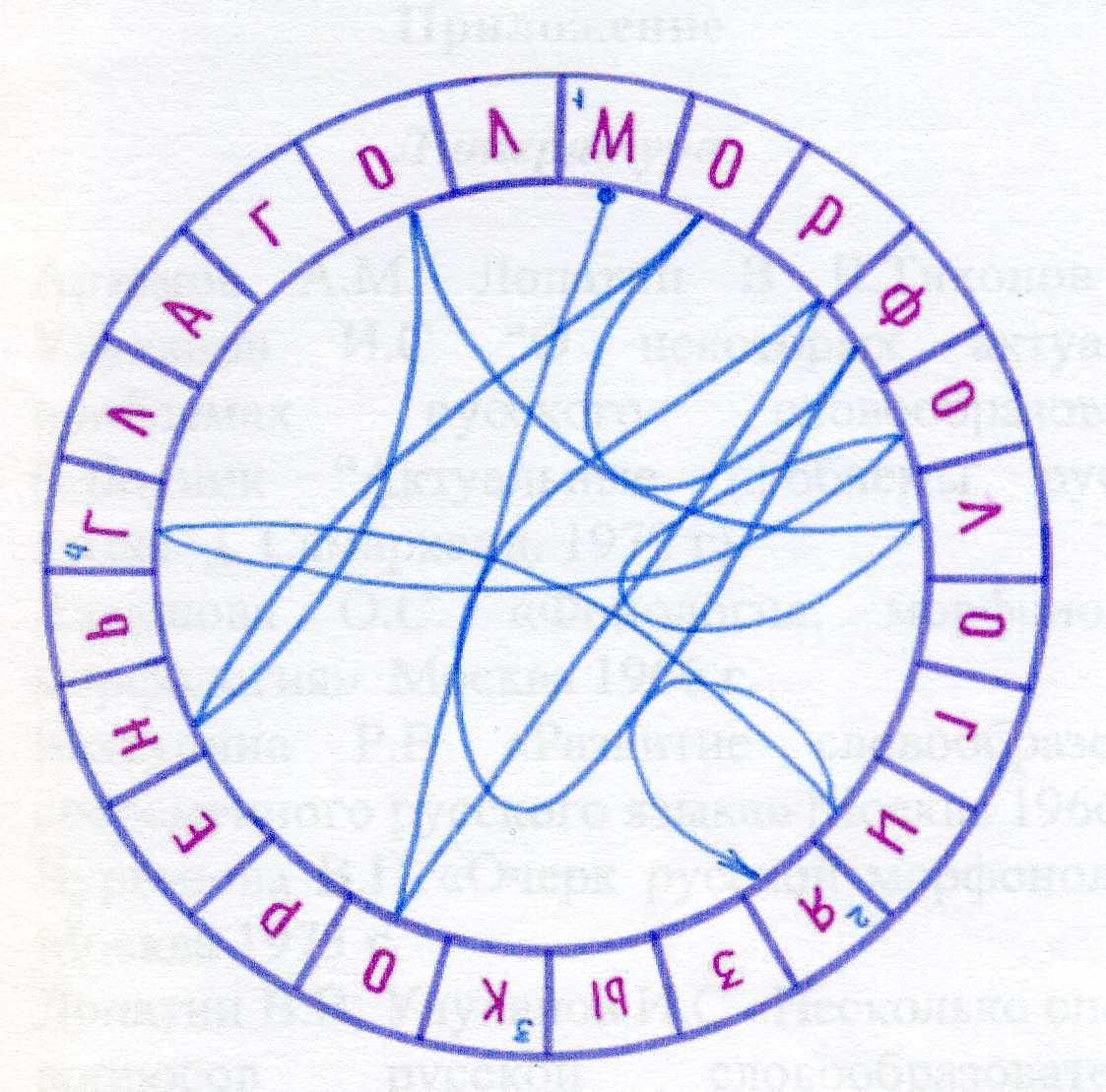

Чайнворд «Дополнение слов»

Заполни клеточки чайнворда. Затем по ломанным линиям ты сможешь прочитать зашифрованное слово-название науки, изучающей все эти явления языка (усечение, чередование, наложение).

Дополни слова в данных предложениях

…-это один из разделов науки оязыке.

«Берегите наш …» (Тунгенев).

…- это общая часть родственных слов.

…-часть речи, обозначающая действие предмета.

Литература.

Артёмов А.М. Лопатин В.В. Тихонов А.Н. Улуханов И.С.

«О некоторых актуальных проблемах русского словообразования.» (Сборник «Актуальные проблемы русского языка» I. Самарканд. 1972 г.)

Ахманова О.С. «Фонология, морфонология, морфология» Москва. 1966 г.

Бахтурина Р.В. «Развитие словообразования современного русского языка» Москва. 1966г.

Чурганова В.П. «Очерк русской морфонологии» Москва. 1673.

Лопатин В.В. Улуханов И.С. «Несколько спорных вопросов русской словообразовательной морфонологоии»

Земская Е.А. Кубрякова Е.С. «Проблемы словообразования на современном этапе» (Вопросы языкознания. 1978г. №6).

«Спорные вопросы описания грамматического строя русского языка» (Вопросы языкознания. 1974г. №4)

«Русский язык в картинках»

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Методическое руководство к курсу "Морфонология в школе" (1.38 MB)

Методическое руководство к курсу "Морфонология в школе" (1.38 MB)

0

0 565

565 8

8 Нравится

0

Нравится

0