Звучат вкрадчивые аккорды "Вальса" из музыки Хачатуряна к драме М.Лермонтова "Маскарад".

Чтец:

Как в прошлый век, печально и светло

Слетает лист берёзы в день осенний,

Как будто в мире не произошло

С тех пор ни войн, ни бед, ни потрясений.

Но лист коснулся гробовой плиты,

И содрогнулся мир, покой разрушив,

И нас вернул из тлена суеты

Вот в этот день

к живым и мёртвым душам.

И я гляжу с тоской на облака,

Плывущие сквозь вечность над планетой,

И прихожу к подножью Машука,

Чтоб ощутить трагедию поэта.

Ведущий 1:

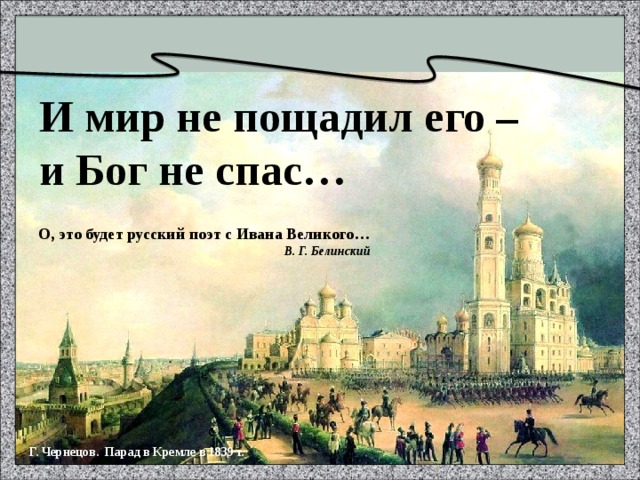

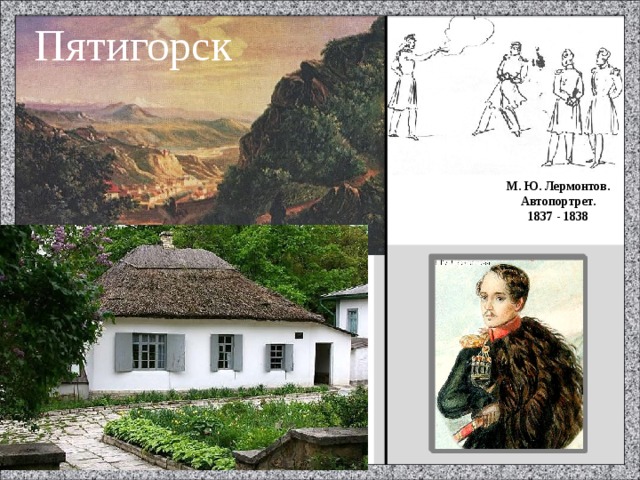

… Что-то странное творилось в этот день с природой. Погода стояла дивная, ласковая. Вдруг разразилась небывалая буря. Пыль в мгновение окутала Пятигорск…

Страшные удары грома следовали один за другим, в горах не смолкали раскаты. Невиданная гроза внезапно сменилась бурным ливнем. Это произошло около 7 часов вечера 27 июля 1841 года в двух километрах от Пятигорска, у подножия горы Машук, где в эти секунды на дуэли погиб Михаил Юрьевич Лермонтов. Не знамение ли это было? Не сама ли природа оплакивала смерть гениального поэта?

Ведущий 2:

Только четыре года отпустила судьба Лермонтову, чтобы преуменьшить боль России от потери великого Пушкина. И вот теперь он ушёл вслед за ним. Что же это: нелепая случайность или всё-таки рок, судьба? Всё, связанное с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, несёт на себе не только печать редкого таланта, но и рока, судьбы…

Ведущий 1:

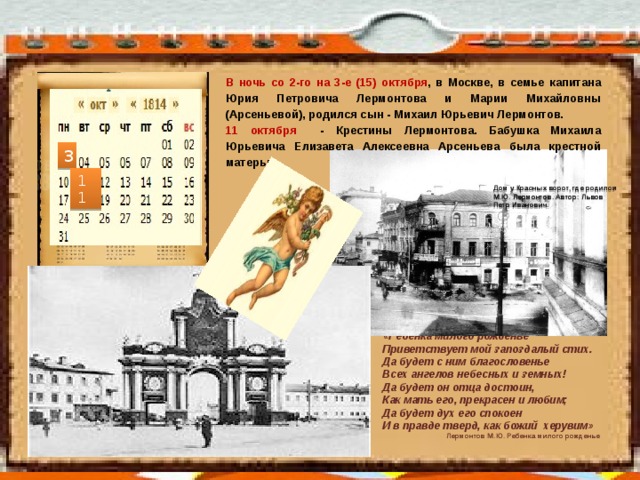

Существует легенда, что акушерка, принимавшая в ночь на 15 октября 1814 года сына у Марии Михайловны Лермонтовой, предсказала младенцу насильственную смерть. И это зловещее пророчество сопровождало Лермонтова всю его краткую жизнь. Поэт постоянно ощущал эту трагическую избранность и боролся со своей судьбой тем оружием, которым владел – творчеством, искусством. К нему всё пришло рано: любовь, размышления, сознание своей избранности и поэтический гений.

Чтец:

…и понять

Я не могу, что значит отдыхать?

Всегда кипит и зреет что-нибудь.

В моём уме желанье и тоска

Тревожит беспрестанно эту грудь.

Но что же? Мне жизнь всё как-то коротка,

И всё боюсь, что не успею я

Свершить чего-то! Жажда бытия

Во мне сильней страданий роковых.

Ведущий 2:

Давайте сегодня с любовью и болью вспомним этого гения, человека, который живёт в сердцах миллионов людей.

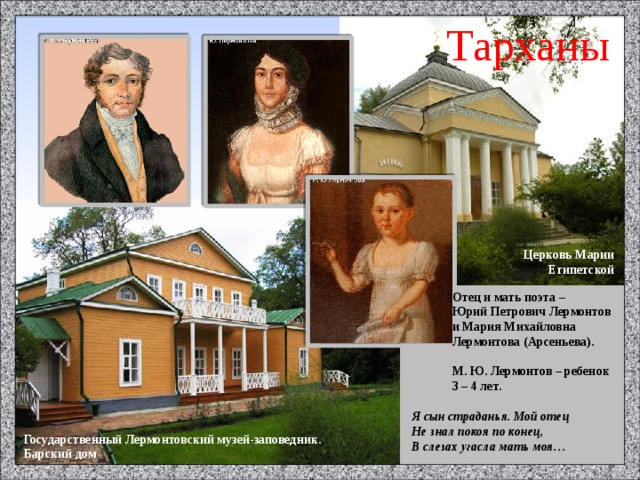

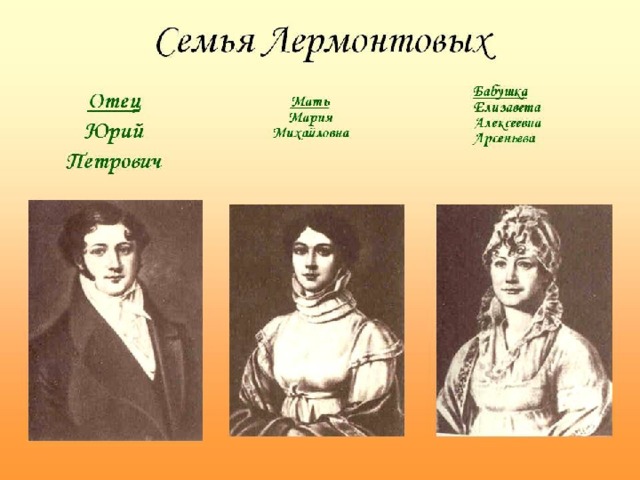

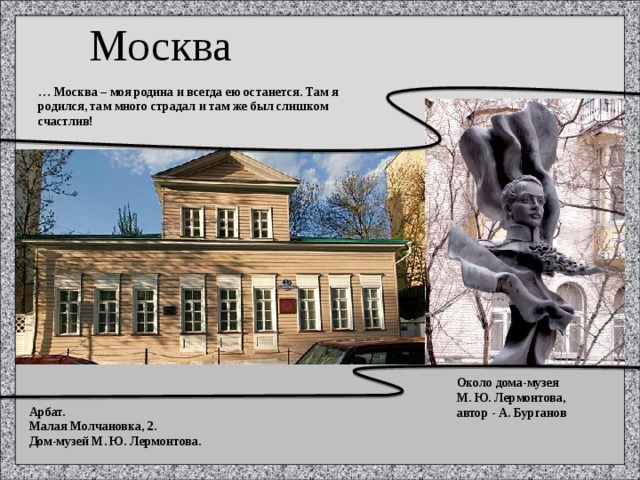

Итак, Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября 1814 года в Москве. Его родители Юрий Петрович и Мария Михайловна Лермонтовы.

Ведущий 1:

Род Лермонтовых ведёт своё начало из Шотландии, где ещё в средние века существовал род Лермонтов. Наиболее знаменитым из них был Томас Лермонт, по прозванию Рифмач, поэт, автор романа в стихах «Тристан и Изольда». О нём написал одну из своих лучших баллад Вальтер Скотт. До сих пор в шотландском Пограничье сохраняются остатки его замка. В местной церкви есть камень с надписью: «Отсель Томасов род начало своё берёт». Михаил Юрьевич Лермонтов знал о существовании Томаса Лермонта.

Ведущий 2.

После свадьбы Юрий Петрович делал попытки наладить хорошие отношения с тёщей, но это ему не удалось. Около года он был управляющим в имении Елизаветы Алексеевны в Тарханах. Дело не пошло, так как властность Елизаветы Алексеевны становилась поперёк всех его распоряжений. Но, может быть, здесь со временем всё встало бы на свои места. Не задалось другое, гораздо более важное - семейная жизнь Лермонтовых. Юрий Петрович увлёкся молодой гувернанткой, немкой. Ревность жены раздражала его, и однажды, в приступе бешенства, в ответ на её упрёки, он ударил её. Здоровье Марии Михайловны, и так слабое после рождения сына, быстро ухудшалось – вскоре у неё обнаружилась чахотка. В феврале 1817 года семью посетило горе – умерла мать будущего поэта. «Житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней» - гласит надпись на памятнике Марии Михайловны. На её могиле был поставлен гранитный памятник с бронзовым крестом и сломанным якорем – символ разбитых надежд. Вероятно, похороны своей матери имел в виду Лермонтов, когда писал в поэме «Сашка»:

Чтец:

Он был дитя, когда в тесовый гроб

Его родную с пеньем уложили.

Он помнил, что над нею чёрный поп

Читал большую книгу, что кадили

И прочее… и что, закрыв весь лоб

Большим платком, отец стоял в молчанье.

И что когда последнее лобзанье

Ему велели матери отдать,

То стал он громко плакать и кричать.

Ведущий 1.

После свадьбы Юрий Петрович делал попытки наладить хорошие отношения с тёщей, но это ему не удалось. Около года он был управляющим в имении Елизаветы Алексеевны в Тарханах. Дело не пошло, так как властность Елизаветы Алексеевны становилась поперёк всех его распоряжений. Но, может быть, здесь со временем всё встало бы на свои места. Не задалось другое, гораздо более важное - семейная жизнь Лермонтовых. Юрий Петрович увлёкся молодой гувернанткой, немкой. Ревность жены раздражала его, и однажды, в приступе бешенства, в ответ на её упрёки, он ударил её. Здоровье Марии Михайловны, и так слабое после рождения сына, быстро ухудшалось – вскоре у неё обнаружилась чахотка. В феврале 1817 года семью посетило горе – умерла мать будущего поэта. «Житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней» - гласит надпись на памятнике Марии Михайловны. На её могиле был поставлен гранитный памятник с бронзовым крестом и сломанным якорем – символ разбитых надежд. Вероятно, похороны своей матери имел в виду Лермонтов, когда писал в поэме «Сашка»:

Чтец:

Он был дитя, когда в тесовый гроб

Его родную с пеньем уложили.

Он помнил, что над нею чёрный поп

Читал большую книгу, что кадили

И прочее… и что, закрыв весь лоб

Большим платком, отец стоял в молчанье.

И что когда последнее лобзанье

Ему велели матери отдать,

То стал он громко плакать и кричать.

Ведущий 2:

А в Тарханах долго помнили, как тихая бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугой, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью. Помнили, как она возилась с болезненным сыном. И любовь и горе выплакала она над его головой. Мария Михайловна была одарена душою музыкальною. Посадив ребёнка себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу и слёзы катились по его личику. Лермонтов не мог помнить рано умершей матери, но ему казалось, что в нём живёт воспоминание об её голосе.

Чтец:

«Когда я был 3-х лет, то была песня, от которой я плакал; её не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал её, она произвела прежнее действие. Её певала мне покойная мать»

Звучит песня «Колыбельная»

Ведущий 2:

После смерти жены Юрий Петрович уехал в своё имение в Кропотово. Он хотел, было, увести сына с собой, но Елизавета Алексеевна убедила, а вернее заставила, его не делать этого: она сама хотела дать внуку хорошее воспитание, что для Юрия Петровича было не по средствам. Бабушка составила завещание, по которому, в случае её смерти, всё состояние должно было отойти к внуку, но с обязательным условием: чтобы он до совершеннолетия жил у неё. С этих пор Юрий Петрович лишь изредка видел сына. Один раз в 1827 году Миша был у отца в Кропотове вместе с бабушкой, он показывал отцу стихи, рисунки, встречал его радостно. Елизавете Алексеевне это не нравилось, и она окончательно рассорилась с зятем. А как больно было от этого маленькому Мише, как он страдал от невозможности соединить всех в одну семью. Об этом рассказывают его стихи 1829-1832 годов «Элегия», «Кавказ», «Ужасная судьба отца и сына…», «Пусть я кого-нибудь люблю». В одном из них сказано:

Чтец:

Я сын страданья. Мой отец

Не знал покоя по конец,

В слезах угасла мать моя…

Ведущий 1:

Юрий Петрович скончался 1 октября 1831 года в возрасте 42 лет. Смерть отца была для поэта величайшим горем. В стихотворении «Эпитафия» Лермонтов писал:

Чтец:

Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;

Ты сам на свете был гоним,

Ты в людях только зло изведал…

Но понимаем был одним.

Ведущий 1:

Этим одним и был Михаил Юрьевич.

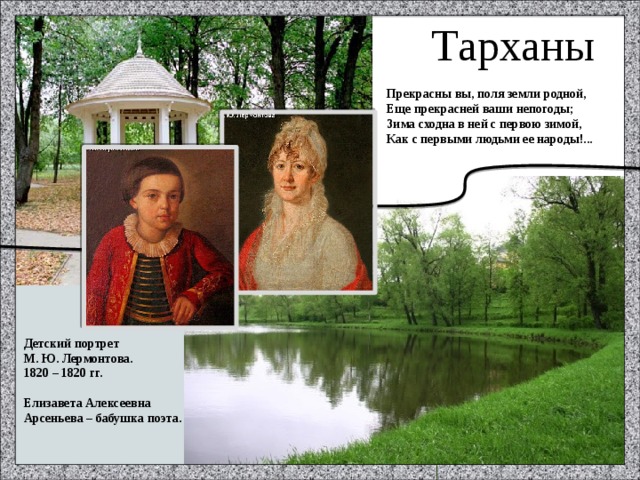

Рано потеряв родителей, Лермонтов нашёл в бабушке человека, ему одному посвятившего всю свою жизнь. Елизавета Алексеевна баловала внука, как только могла. Для него ничего не жалела, ни в чём ему не отказывала. Всё ходило кругом да около Миши. Все должны были угождать ему, забавлять его. Маленький Мишель рос как богатый барчук – бабушка делала всё, чтобы он мог учиться, развиваться физически. У него было несколько комнаток в мезонине. В спальне – изразцовая лежанка, обитые жёлтым шёлком диванчик и кресло, стены тоже жёлтые, так что в солнечный день детская светилась как фонарик. Пол в детской был покрыт сукном, и мальчик рисовал на нём цветными мелками. Первое время у него была нянька – дворовая женщина Марфа Максимовна Коновалова. Вскоре её заменила воспитательница – немка Христина Осиповна Ремер, необычайной душевной чистоты человек. Она учила мальчика доброму отношению к людям и, особенно, к крестьянам. В доме Елизаветы Алексеевны подолгу жило несколько девочек и мальчиков, близких и дальних родственников. Все эти дети составляли дружную и весёлую компанию вокруг Михаила Юрьевича. Они играли в войну, занимались гимнастикой, учились ездить верхом, катались зимой с ледяных гор, устраивали детский театр. В автобиографических набросках Лермонтов рассказывает, что с детских лет он «разлюбил игрушки и начал мечтать». Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку… «Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала…»

Чтец:

читает стихотворение «Русалка»

Ведущий 2:

Участниками детских игр Лермонтова были и его сверстники – дети крепостных крестьян села Тарханы. Они открыли ему глаза на положение «крещеной собственности». Современники видели, как маленький Миша, в котором бабушка души не чаяла, сердился на Елизавету Алексеевну, когда она бранила крепостных, и даже выходил из себя, если кого-нибудь велели наказывать. «Не позволю бить!» - кричал он на бабушку. И чаще всего она уступала его требованиям и отменяла наказание. Увиденное в деревне в детские и отроческие годы зародило в сердце Лермонтова глубокое чувство симпатии и любви к русскому крестьянину-труженику, которое позднее отозвалось в таких замечательных произведениях как «Бородино», «Родина», «Вадим» и других. Живя в Тарханах, поэт впервые услышал русскую песню и сказку, былину про Ивана Грозного и предания про Емельяна Пугачёва, правдивые повести о недавно отгремевшей Отечественной войне 1812 года. Всё это нашло отражение в его творчестве («Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», баллады «Тростник», «Морская царевна», «Незабудка», др.)

Чтец:

читает стихотворение «Тростник»

Ведущий 1:

Летом 1825 года по совету врачей Е.А. Арсеньева везёт внука на «горячие воды» на Кавказ. Кавказ поразил мальчика Лермонтова: его величественные горы с вершинами, покрытыми снегами, его быстрые реки, целебные источники. В мирном черкесском ауле он смотрел байрам – мусульманский праздник, со скачками, стрельбой в цель, плясками, песнями. Здесь в ту пору шла долгая война, и маленький город Пятигорск, где остановилась Арсеньева с внуком, охранялся казаками. Возле источников Лермонтов встречал раненых офицеров, слышал их рассказы о кровавых сражениях, о схватках и засадах, подстерегавших казаков на каждом шагу, о жестоких нравах и обычаях горцев. И в основу всех юношеских кавказских поэм и стихотворений Лермонтова легли эти первые неизгладимые впечатления, этот видимый им в детстве край войны и свободы. «Кажется, что Лермонтов родился с любовью к Кавказу в крови. И уже потом никогда не изменял этой любви»,- так скажут позднее исследователи его творчества.

Чтец:

читает посвящение к поэме «Демон» «Тебе, Кавказ, суровый край земли,…»

Ведущий 2:

В этот же раз в Пятигорске Лермонтов испытал и первую любовь. Позже, в 1830 году, он вспоминал:

Чтец:

«Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тётушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью: девочкой лет девяти. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но её образ и теперь ещё хранится в голове моей, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату, она была тут и играла с кузиною в куклы: моё сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ещё ни о чём не имел понятия, тем не менее эта была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я ещё не любил так… Надо мною смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку… Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринуждённость – нет, с тех пор я ничего подобного не видел: горы кавказские для меня священны…».

Ведущий 1:

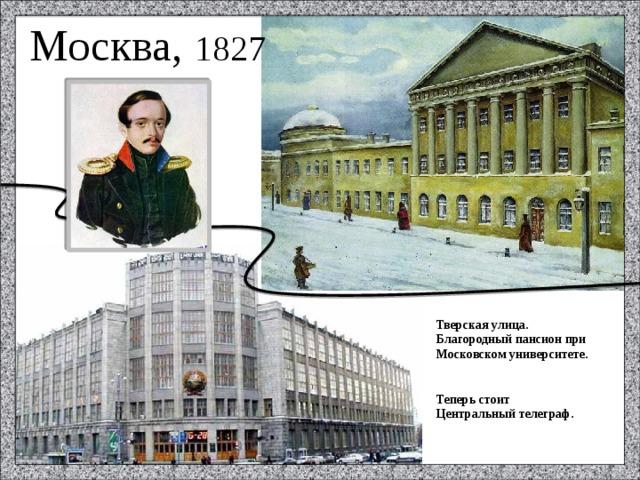

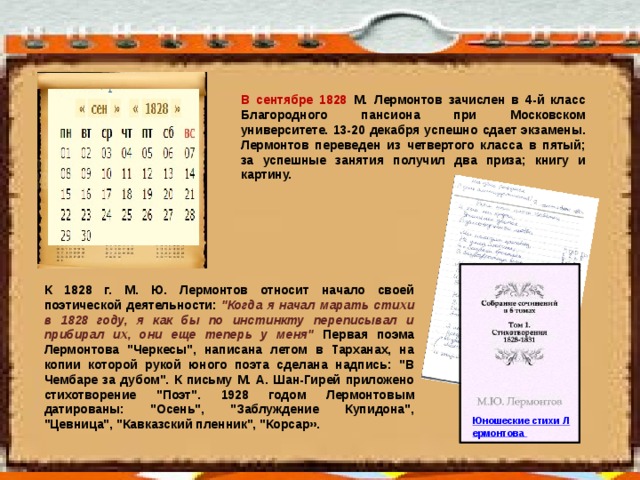

Бабушка мечтала видеть Михаила высокообразованным человеком. В конце лета 1827 года Елизавета Алексеевна везёт 12-летнего внука в Москву, чтобы познакомить его со своей многочисленной роднёй и подготовить к поступлению в благородный пансион при Московском Университете. Бабушка наняла для частных уроков преподавателей, с которыми мальчик готовился по истории, русскому языку и литературе, а также по рисованию. 1 сентября 1828 года 13-летний Лермонтов был зачислен в 4 класс Московского университетского благородного пансиона. Он был зачислен полупансионером, т.е. должен был проводить там весь день, а ночь, так же как и выходные дни, - дома.

Ведущий 2:

Лермонтов учился блестяще, отличался не только в гуманитарных науках, словесности и искусствах (он рисовал, играл на скрипке), но и в математике. При переходе из класса в класс он неизменно получал награды – обычно это была какая-нибудь книга или гравюра в рамке.

Ведущий 1:

Среди воспитанников пансиона преобладал интерес к «литературному направлению». Воспитанники выпускали рукописные журналы и альманахи. В них увидели свет первые стихи Лермонтова и произведения других даровитых пансионеров. Два неполных года учился Лермонтов в пансионе. И, несмотря на усиленные занятия учебными предметами, он находил время для творчества. В пансионные годы он написал поэмы «Кавказский пленник», «Корсар», «Преступник», «Олег», «Два брата», «Джулио», «Исповедь». В эти годы юным поэтом была написана 2 редакция самой известной его поэмы «Демон». К этим произведениям нужно прибавить около 60 стихотворений и не дошедшие до нас 3 поэмы: «Индианка», «Геркулес» и «Прометей». А ведь ему было только 14-15 лет.

Ведущий 2:

В московском пансионе царил дух свободомыслия, непокорства. Царь долго собирался посетить «рассадник свободомыслия» и сделал это в марте 1830 года, нагрянув в пансион и не предупредив никого о своём посещении. Из воспоминаний одноклассника Лермонтова Д.А. Милютина:

Чтец:

«Государь попал в пансион во время перемены между двумя уроками, когда обыкновенно учителя уходят отдохнуть в особую комнату, а ученики всех возрастов пользуются несколькими минутами свободы… В такой-то момент император, встреченный в сенях только старым сторожем, пройдя через большую актовую залу, вдруг предстал в коридоре среди бушевавшей толпы ребятишек. Можно представить себе, какое впечатление произвела эта вольница на самодержца…»

Ведущий 1:

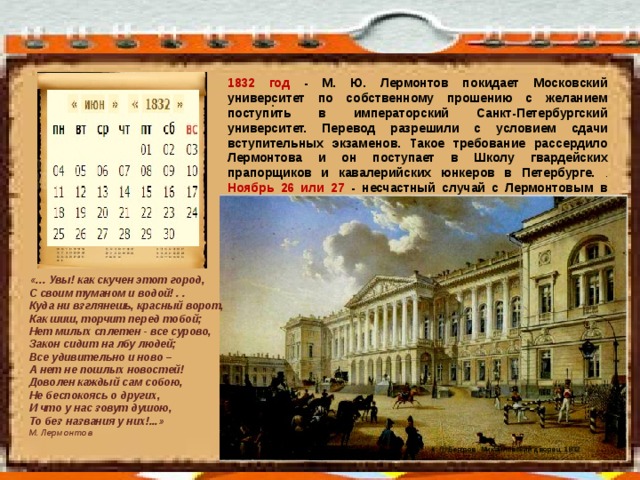

В этом же месяце по правительственному указу пансион был преобразован в гимназию с введением телесных наказаний. Через 2 недели после объявления этого «указа» Лермонтов подал прошение об увольнении. Итак, в середине апреля 1830 года Лермонтов распрощался с Благородным пансионом и стал готовиться к поступлению в Московский государственный Университет. В августе 1830 года поэт выдержал экзамены и был принят в число его студентов. Началась взрослая жизнь…

Ведущий 2:

Осенью 1830 года Лермонтов был зачислен в Московский университет, на первый курс нравственно-политического отделения.

Мало подготовленные и реакционно настроенные профессора не удовлетворяли начитанного и следившего за всем новым Лермонтова. Но общение с передовой студенческой молодежью имело для формирования его общественно-политического мировоззрения большое значение.

Ведущий 1:

После столкновения с реакционной профессурой Лермонтов покинул Московский Университет и переехал в Петербург, чтобы продолжить образование в Петербургском университете. Но здесь отказались зачесть предметы, сданные в Москве, и Лермонтов поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

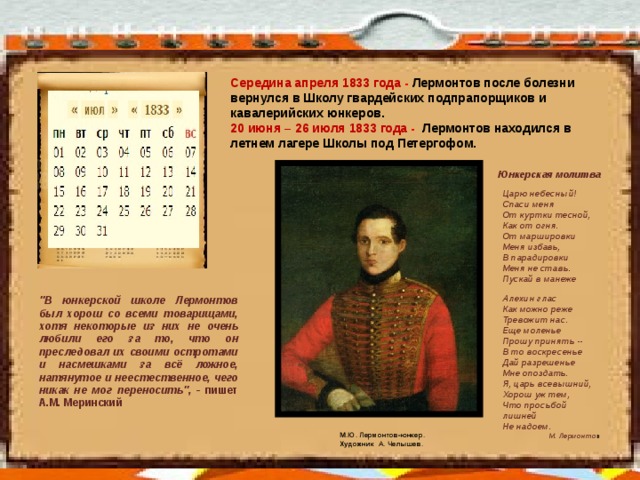

Это была настоящая николаевская казарма. Годы, проведенные в Школе (1832 – 1834), поэт впоследствии называл «двумя страшными годами».

Ведущий 2:

В конце ноября 1834 года Лермонтов был произведен в офицеры и выпущен из Школы в лейб-гвардии Гусарский полк.

Несмотря на неблагоприятные условия в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, Лермонтов продолжал работать над начатой еще в Москве поэмой «Демон».

Ведущий 1:

Кроме того, он писал исторический роман «Вадим», действие которого происходит в 1774 году, в самый разгар пугачевского восстания. Под впечатлением рассказов о восстании крестьян в Пензенской и Тамбовской губерниях Лермонтов ярко показал стихийный характер этого народного движения.

Ведущий 2:

27 января (ст. стиля) 1837 года Пушкин был смертельно ранен на дуэли Дантесом.

Стихи Лермонтова «Смерть поэта», вскоре распространившиеся в тысячах списков по всей России, сильно и точно выразили скорбь и гнев передовых русских людей. В заключительных стихах Лермонтов заклеймил истинных виновников гибели великого русского поэта: «Вы, жадною толпой стоящие у трона,…».

За сочинение стихотворения на смерть Пушкина Лермонтов по приказу Николая I был переведен в Нижегородский драгунский полк, стоявший на Кавказе. Друг Лермонтова Святослав Раевский за распространение стихотворения «Смерть поэта» был сослан в Олонецкую губернию.

Чтение стихотворения «Смерть поэта».

Ведущий 1:

Лермонтов ехал уже в ссылку на Кавказ, когда в журнале «Современник», основанном Пушкиным, появилось стихотворение «Бородино». Спокойный, неторопливый, полный сознания совершенного патриотического подвига рассказ старого солдата точно воссоздает важнейшие эпизоды героического сражения.

Чтение стихотворения «Бородино».

Ведущий 2:

Вторую половину 1837 года Лермонтов провел на Кавказе и в Закавказье, «в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом, изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов…».

Ведущий 1:

Здесь Лермонтов встречался с сосланными декабристами и особенно сдружился с поэтом А.И.Одоевским.

Он задумал роман «Герой нашего времени» и записал сказку «Ашик Кериб». Фольклор народов Кавказа и природа этого края нашли отражение в поэмах «Демон» и «Мцыри».

Ведущий 2:

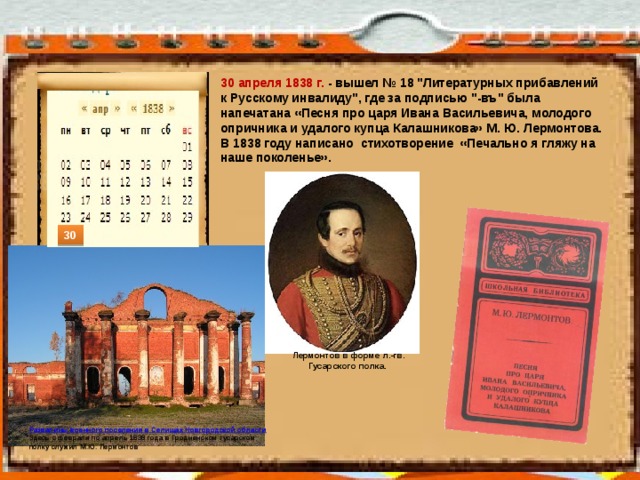

В начале 1838 года Лермонтову было разрешено вернуться в Петербург.

Его сочувственно встретили друзья Пушкина В.А.Жуковский, П.А.Вяземский и П.А.Плетнев, которые опубликовали в журнале «Современник» поэму «Казначейша».

В этой реалистической поэме Лермонтов, начав с обыкновенной истории пустого уланского волокитства, подвел читателя к драматической сцене гневного протеста оскорбленного чувства женского достоинства. Трагикомический анекдот о старом казначее, проигравшем в карты жену, весьма критически характеризует быт и нравы николаевского провинциального чиновничества.

Ведущий 1:

Замысел «Тамбовской казначейши» мог возникнуть в самом конце 1835 года на пути в Тарханы, после посещения Тамбова, где поэт задержался и мог составить общее впечатление от небольшого губернского городка. Вероятнее всего, она создавалась преимущественно в Тарханах, в январе – феврале 1836 года.

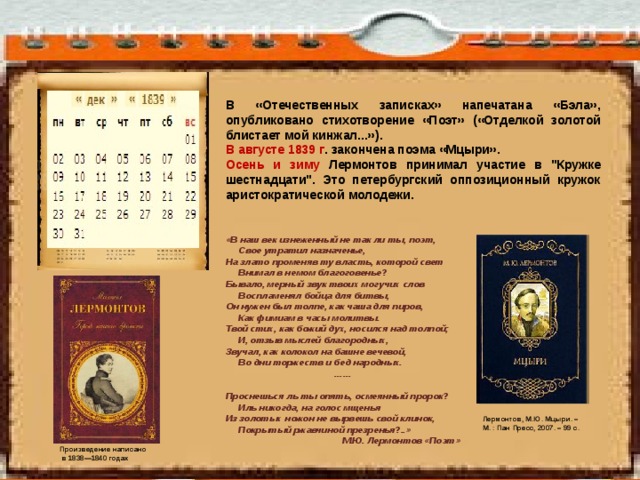

Ведущий 2:

С начала 1839 года А.А.Краевский приступил к изданию в Петербурге журнала «Отечественные записки». Лермонтов принял в этом журнале деятельное участие. В первом же номере за 1839 год было напечатано его программное стихотворение «Дума», в котором высказана горькая правда о вынужденном общественном бездействии поколения дворянской интеллигенции 30-х годов.

В «Отечественных записках» выступил с рядом статей В.Г.Белинский, раскрывший русскому читателю историческое и художественное значение творчества Лермонтова.

Ведущий 1:

В апреле 1840 года в Петербурге вышел в свет отдельным изданием роман Лермонтова «Герой нашего времени». В этой книге – глубокие раздумья Лермонтова о судьбе передовых людей своего времени, обреченных на вынужденное бездействие и растрачивающих по-пусту свои богатые духовные силы.

В истории русской реалистической литературы «Герой нашего времени» одно из самых значительных произведений.

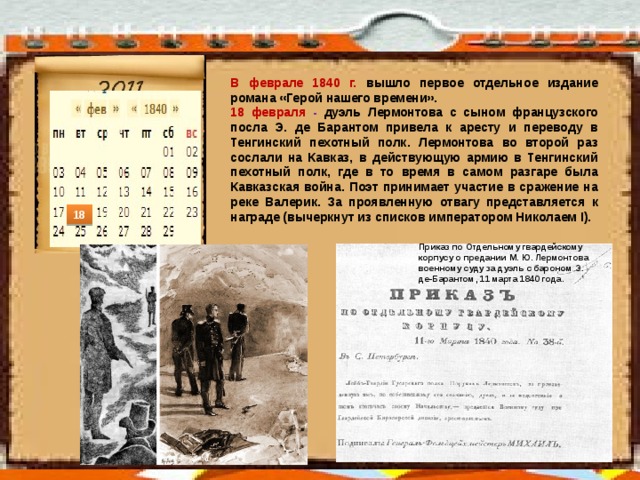

Ведущий 2:

В феврале 1840 года за дуэль с сыном французского посланника де-Барантом Лермонтов был арестован и заключен в Ордонансгауз. Началось «военно-судебное дело».

Ведущий 1:

В апреле 1840 года Лермонтов был вторично сослан на Кавказ, переведен из гвардии в пехотный Тенгинский полк. Летом он принял участие в боевых экспедициях, которые нашли отражение в ряде его стихотворений и рисунков.

Ведущий 2:

В начале ноября 1840 года вышли в свет «Стихотворения М.Лермонтова». К этому времени Лермонтов написал около 400 стихотворений и 30 поэм, но строгий, требовательный к себе поэт включил в сборник только 26 стихотворений, «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и поэму «Мцыри».

Ведущий 1:

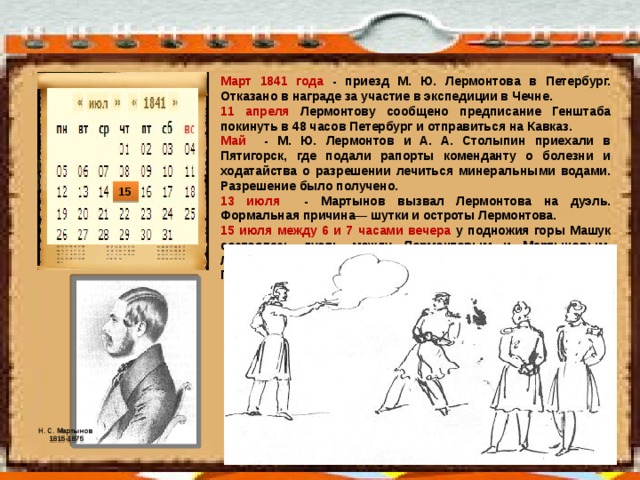

В начале 1841 года Лермонтову удалось получить отпуск и в последний раз приехать в Петербург.

Приобщившись снова к литературной жизни столицы, Лермонтов начал хлопотать об отставке, хотел целиком посвятить себя литературной деятельности, задумал издавать журнал.

Ведущий 2:

Но пребывание в столице опального поэта раздражало Николая I и его жандармов. В начале апреля Лермонтову было предложено в 48 часов покинуть Петербург и отправиться в полк.

В стихотворении «Отчизна» («Родина»), написанном перед отъездом из Петербурга в 1841 году, Лермонтов противопоставил дворянской николаевской России подлинно народную Россию.

Чтение стихотворения «Родина».

Ведущий 1:

По пути в полк, вопреки строгим предписаниям начальства, Лермонтов свернул в Пятигорск и получил от местных властей разрешение задержаться для лечения водами. Здесь он встретился с Н.С.Мартыновым, которого знал еще по военной школе. Лермонтов остроумно вышучивал в карикатурах и эпиграммах заносчивого и недалекого Мартынова.

Столкновением Лермонтова с Мартыновым воспользовались враги поэта, которые знали, как его не любят при дворе.

Ведущий 2:

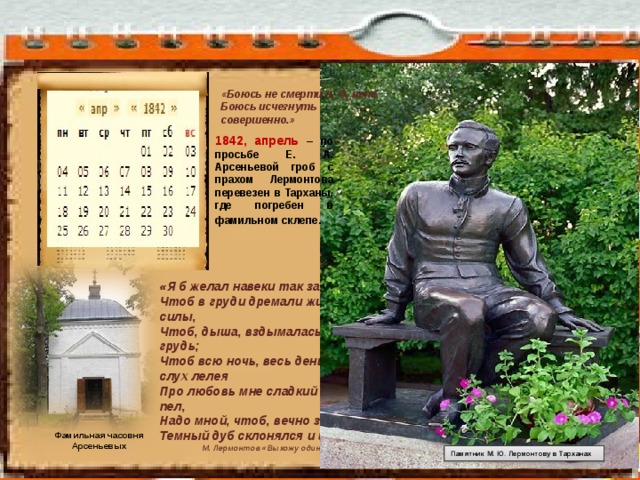

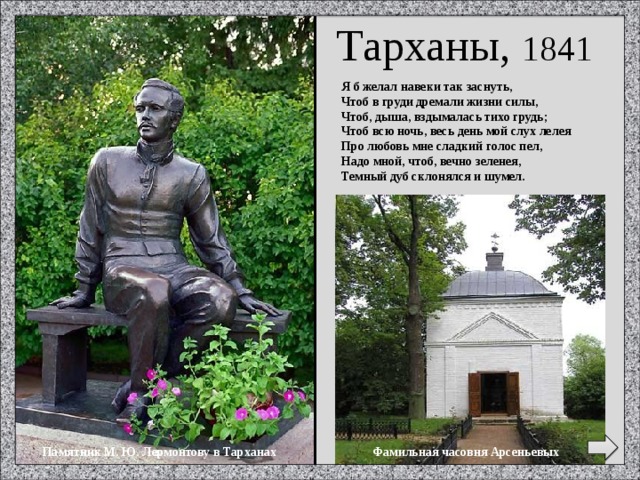

15 (27 по новому стилю) июля 1848 года Лермонтов был убит Мартыновым на дуэли у подножия горы Машук, в окрестностях Пятигорска.

Мужественный, свободолюбивый поэт – патриот понятен и близок народу. Его произведения воспитывают любовь к Родине, любовь к русскому языку, к природе, призывают к дружбе народов.

Ведущий 1:

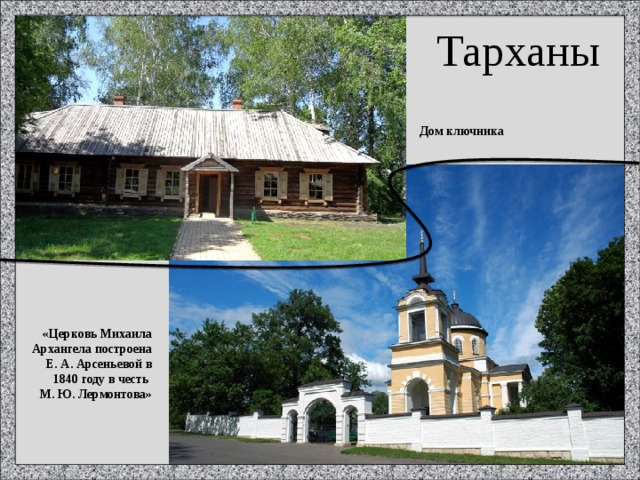

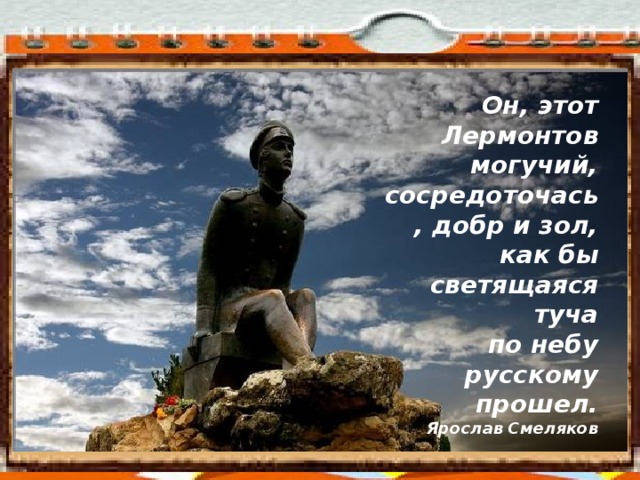

Народ бережно охраняет памятные лермонтовские места. Тысячи экскурсантов посещают музеи поэта в Тарханах (ныне село Лермонтово) и в Пятигорске.

Его стих звучит «как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных».

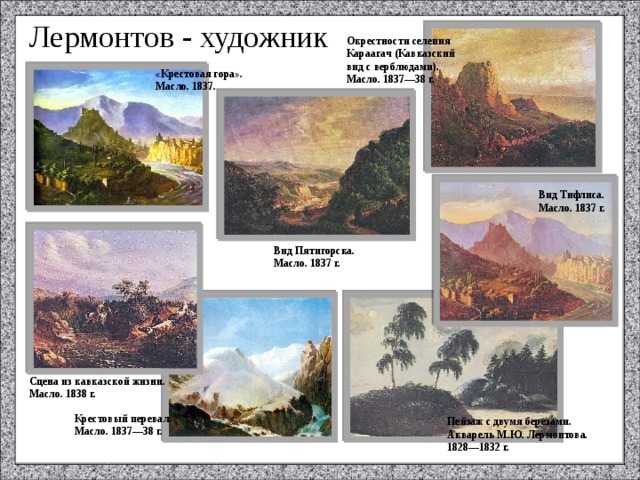

Ведущий 2: Но душа поэта стремится дойти до совершенства, будучи от

природы слабым и дурно сложенным, он сумел сделать себя сам: научился

джигитовать так, что однополчане завидовали, развил в себе фантастическую

силу (мог руками гнуть подковы) и демонстрировал в боях бесшабашную,

даже убийственную храбрость. Невероятная мощь угадывалась не только в

его характере, но и в дарованиях, прославивших М. Ю. Лермонтова. А как

чудесно и талантливо он писал акварелью!

Ведущий 2: О Великом поэте можно говорить бесконечно: ведь эта личность

многогранная, яркая. Читая его произведения, можно извлечь много уроков,

предостеречь себя от ряда ошибок. Поэтому мы можем с уверенностью

сказать: «У каждого есть свой Лермонтов». Мы охватили лишь некоторые

страницы творческой судьбы поэта. И завершая наш разговор, нам хотелось

бы, чтобы все присутствующие в этом зале на мгновенье перенеслись в

Тарханы и совершили мысленно экскурсию

Ведущий 1: Мы надеемся, что наше мероприятие оставит след в душе

каждого присутствующего и вам наверняка захочется еще раз перелистать

томик стихов поэта, прослушать романсы, положенные на его стихи,

насладиться акварелью Лермонтова-художника, потому что

Меняют русла и теченья реки,

Меняются названья городов,

А Лермонтов есть Лермонтов навеки –

Ровесник новых и былых годов.

Ведущий 2: Мы благодарим всех за внимание и говорим вам до новых

встреч.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Мероприятие "Нет, я не Байрон, я другой... " (12.99 MB)

Мероприятие "Нет, я не Байрон, я другой... " (12.99 MB)

0

0 266

266 11

11 Нравится

0

Нравится

0