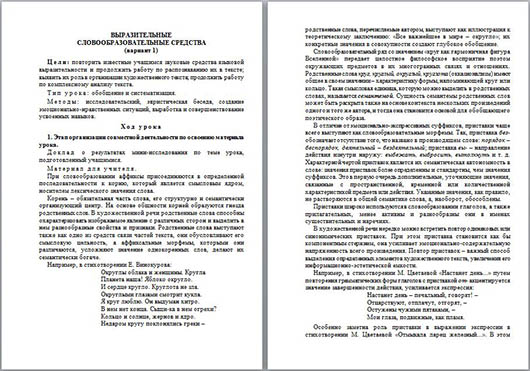

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

(вариант 1)

Цели: повторить известные учащимся звуковые средства языковой выразительности и продолжить работу по распознаванию их в тексте; выявить их роль в организации художественного текста; продолжить работу по комплексному анализу текста.

Тип урока: обобщение и систематизация.

Методы: исследовательский, эвристическая беседа, создание эмоционально-нравственных ситуаций, выработка и совершенствование усвоенных навыков.

Ход урока

1. Этап организации совместной деятельности по освоению материала урока.

Доклад о результатах мини-исследования по теме урока, подготовленный учащимися.

Материал для учителя.

При словообразовании аффиксы присоединяются в определенной последовательности к корню, который является смысловым ядром, носителем лексического значения слова.

Корень – обязательная часть слова, его структурно и семантически организующий центр. На основе общности корней образуются гнезда родственных слов. В художественной речи родственные слова способны охарактеризовать изображаемое явление с различных сторон и выделить в нем разнообразные свойства и признаки. Родственные слова выступают также как одно из средств связи частей текста, они обусловливают его смысловую цельность, а аффиксальные морфемы, которыми они различаются, усложняют значение однокоренных слов, делают их семантически богаче.

Например, в стихотворении Е. Винокурова:

Округлы облака и женщины. Кругла

Планета наша! Яблоко округло.

И сердце кругло. Круглота не зла.

Округлыми глазами смотрит кукла.

Я круг люблю. Он выдуман хитро.

В нем нет конца. Сыщи-ка в нем огрехи?

Кольцо и солнце, жернов и ядро.

Недаром кругу поклонялись греки –

родственные слова, перечисляемые автором, выступают как иллюстрация к теоретическому заключению: «Все важнейшее в мире – округло»; их конкретные значения в совокупности создают глубокое обобщение.

Словообразовательный ряд со значением «круг как гармоничная фигура Вселенной» передает целостное философское восприятие поэтом окружающих предметов в их многогранных связях и отношениях. Родственные слова круг, круглый, округлый, круглота (окказионализм) имеют общее в своем значении – характеристику формы, напоминающей круг или кольцо. Такая смысловая единица, которую можно выделить в родственных словах, называется семантемой. Сущность семантемы родственных слов может быть раскрыта также на основе контекста нескольких произведений одного и того же автора, и тогда она становится основой для обобщающего поэтического образа.

В отличие от эмоционально-экспрессивных суффиксов, приставки чаще всего выступают как словообразовательные морфемы. Так, приставка без- обозначает отсутствие того, что названо в производящем слове: порядок – беспорядок, деятельный – бездеятельный; приставка вы- – направление действия изнутри наружу: выбежать, выбросить, вытолкнуть и т. д. Характерной чертой приставок является их семантическая автономность в слове: значения приставок более определенны и стандартны, чем значения суффиксов. Это в первую очередь дополнительные, уточняющие значения, связанные с пространственной, временной или количественной характеристикой предмета или действия. Указанные значения, как правило, не растворяются в общей семантике слова, а, наоборот, обособлены.

Приставки широко используются в словообразовании глаголов, а также прилагательных, менее активны и разнообразны они в именах существительных и наречиях.

В художественной речи нередко можно встретить повтор одинаковых или синонимических приставок. При этом приставка становится как бы компонентным стержнем, она усиливает эмоционально-содержательную напряженность всего произведения. Повтор приставок – важный способ выделения определенных элементов художественного текста, увеличения его информационно-эстетической емкости.

Например, в стихотворении М. Цветаевой «Настанет день...» путем повторения грамматических форм глаголов с приставкой от- акцентируется значение завершенности действия, усиливается экспрессия:

Настанет день – печальный, говорят! –

Отцарствуют, отплачут, отгорят, –

Остужены чужими пятаками, –

Мои глаза, подвижные, как пламя.

Особенно заметна роль приставки в выражении экспрессии в стихотворении М. Цветаевой «Отмыкала ларец железный...». В этом поэтическом шедевре приставочные глаголы замещают обычные бесприставочные. Приставка вы- усиливает семантику действия у глаголов, ее повторение придает тексту динамизм.

Кошкой выкралась на крыльцо,

Ветру выставила лицо.

Ветры – веяли, птицы реяли,

Лебеди – слева, справа – вороны...

Наши дороги – в разные стороны.

Ты отойдешь – с первыми тучами,

Будет твой путь – лесами дремучими,

Песками горючими.

Душу – выкличешь,

Очи – выплачешь.

В одном случае приставка обозначает направленность движения изнутри наружу (выставила, выкралась), в другом – указывает на полную завершенность, исчерпанность действия (выкличешь, выплачешь).

Выразительными и эмоционально значимыми становятся слова с двумя приставками. Усложненная словообразовательная структура таких слов останавливает внимание читателя и заставляет задуматься над значением префиксов. Так, в одном из стихотворений М. Цветаевой двойные приставки перекликаются, чередуются, повторяются:

Вскрыла жилы: неостановимо,

Невосстановимо хлещет жизнь.

Подставляйте миски и тарелки!

Всякая тарелка будет – мелкой,

Миска – плоской,

Через край – и мимо –

В землю черную, питать тростник.

Невозвратно, неостановимо,

Невосстановимо хлещет стих.

2. Этап первичной проверки понимания изученного.

Работа в малых группах по предложенным заданиям.

1) Прочитайте стихотворение С. Погореловского. Какие образы у вас возникают, когда вы читаете его? Найдите родственные слова и определите их лексическое и грамматическое значения. Попробуйте сформулировать: какое обобщенное значение имеет семантема «снег». Какую художественную роль выполняет она в тексте?

Проплясали по снегам

Снежные метели.

Снегири снеговикам

Песню просвистели.

У заснеженной реки

В снежном переулке

Звонко носятся снежки,

Режут лед снегурки.

2) Из приведенных ниже отрывков из стихов И. А. Бунина выпишите слова, содержащие семантему «снег», определите, к какой части речи они относятся. Укажите их значения в тексте. Какие предметы, явления окружающей действительности обрисованы с помощью данного ряда? Какие эмоциональные оттенки отражены в родственных словах, какое настроение они выражают? Почему так употребителен в стихах И. А. Бунина этот ряд?

Пустыня, грусть в степных просторах.

Синеют тучи. Скоро снег.

* * *

Вечернее зимнее солнце

И ветер меж сосен играют,

Алеют снега, а в светлице

Янтарные пятна мелькают.

* * *

Морозное дыхание метели

Еще свежо, но улеглась метель.

Белеет снега мшистая постель,

В сугробах стынут траурные ели.

* * *

Прозрачно-бледный, как весной,

Слезится снег недавней стужи,

А с неба на кусты и лужи

Ложится отблеск голубой.

* * *

Метеор зажжется,

Озаряя снег...

Шорох пронесется –

Зверя легкий бег...

Что ты мутный, светел месяц?

Что ты низко в небе ходишь,

Не по-прежнему сияешь

На серебряные снеги?

* * *

Один встречаю я дни радостной недели, –

В глуши на севере... А там у нас весна:

Растаял в поле снег...

* * *

За окнами – снега, степная гладь и ширь,

На переплетах рам – следы ночной пурги...

Как тих и скучен дом! Как съежился снегирь

От стужи за окном. – Но вот слуга. Шаги.

* * *

Вся в снегу, кудрявом, благовонном,

Вся-то ты гудишь блаженным звоном.

(О старой яблоне.)

* * *

...А барышня плетет.

Сидит, выводит крестики и мушки,

Бела, как снег, скромна, как лен в степи.

* * *

Один туман молочно-синий,

Как чья-то кроткая печаль,

Над этой снежною пустыней

Смягчает сумрачную даль.

* * *

Срывая брызги с бурного прибоя,

Он влажной пылью воздух наполняет

И снежных чаек носит над волнами.

(О ветре.)

* * *

Дымясь, вставали из-за леса

На склон небес – и вот одно

Могучим обликом Зевеса

Воздвигло снежное руно...

(Об облаке.)

* * *

Синеет небо яркое – и вдруг

С гумна стрелою мчится белый турман

И снежным комом падает к балкону.

* * *

Под хрусталем воды сияет белоснежный

Недвижный отблеск маяка.

* * *

Белый снег лежит в ущелье.

Но на скате, на льдине,

Видел я подснежник синий.

* * *

Как все вокруг сурово, снежно,

Как этот вечер сиз и хмур!

Леса, скалистые теснины –

И целый день, в конце теснин,

Громада снеговой вершины

Из-за лесных глядит вершин.

* * *

А там встают,

Там медленно плывут и утопают

В глубоком океане небосклона,

Как снеговые горы, облака.

3) В приведенных фрагментах определите, где прямое, а где переносное значение имеют слово снег и родственные ему слова. Попробуйте те примеры с прямым значением слова снег, в которых есть указание на время, расположить в соответствующей последовательности: 1) начало, середина, конец зимы; 2) утро, день, вечер, ночь.

4) Найдите и запишите эпитеты, которыми определяется слово снег. Какие признаки снега называют эти образные определения? Как они характеризуют отношение автора к снегу (зиме)? Какими изобразительными средствами (метафора, сравнение) пользуется автор при употреблении семантемы «снег»?

5) Найдите семантему «снег» в стихотворениях Ф. И. Тютчева или А. А. Фета, сравните ее с семантемой «снег» у И. А. Бунина. В чем сходство и каковы различия в ее значении и употреблении?

6) Прочитайте отрывок из стихотворения Н. А. Некрасова «Песня Еремушке».

«Стой, ямщик! Жара несносная,

Дальше ехать не могу!»

Вишь, пора-то сенокосная –

Вся деревня на лугу.

У двора у постоялого

Только нянюшка сидит,

Закачав ребенка малого,

И сама почти что спит;

Через силу тянет песенку

Да, зевая, крестит рот.

Сел я рядом с ней на лесенку;

Няня дремлет и поет:

«Ниже тоненькой былиночки

Надо голову клонить,

Чтоб на свете сиротиночке

Беспечально век прожить.

Сила ломит и соломушку –

Поклонись пониже ей,

Чтобы старшие Еремушку

В люди вывели скорей».

На какие две части можно разделить данный отрывок? Объясните, с какой целью используются деминутивы в песне нянюшки? Какой жанр русских народных песен представлен в стихотворении? Для чего вводятся деминутивы в повествовательной части отрывка? Можно ли было в этой части обойтись без них? Какой колорит придают уменьшительно-ласкательные суффиксы всему стихотворению?

7) Прочитайте бытовую сценку из поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники». Расскажите, о каком эпизоде из крестьянской жизни в ней говорится.

Ванька вдруг как захихикает

И на стадо показал:

Старичонко в стаде прыгает

За савраской, – длинен, вял,

И на цыпочки становится,

И лукошечком манит –

Нет! проклятый конь не ловится!

Вот подходит, вот стоит.

Сунул голову в лукошечко,

Старичок за холку хвать!

«Эй! еще, еще немножечко!» –

Нет! урвался конь опять

И, подбросив ноги задние,

Брызнул грязью в старика.

Найдите слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, определите их стилистическую роль. Каким чувством проникнут этот отрывок поэмы? Почему в одном случае употребляется слово старичонко, в другом – старичок, а в третьем – старик? Как деминутивы помогают читателю представить изображенную поэтом картинку?

8) Познакомьтесь со стихотворением И. А. Бунина «Мужичок». Сравните его с отрывком из поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники». Что общего вы заметили?

Ельничком, березничком – где душа захочет –

В Киев пробирается божий мужичок.

Смотрит, нет ли ягодки? Горбится, бормочет,

Съест и ухмыляется: я, мол, дурачок.

«Али сладко, дедушка?» – «Грешен: сладко, внучек».

«Что ж, и на здоровье. А куда идешь?»

«Я-то? А не ведаю. Вроде вольных тучек.

Со крестом да с верой всякий путь хорош».

Ягодка по ягодке – вот и слава Богу:

Сыты. А завидим белые холсты,

Подойдем с молитвою, глянем на дорогу,

Сдернем, сунем в сумочку – и опять в кусты.

В какой форме написано это стихотворение? Как с помощью деминутивов создается образ божьего мужичка? Почему в его речи так много слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами? Чувствуете ли вы иронию в отношении автора к своему герою?

9) Прочитайте стихотворение А. Т. Твардовского. О чем оно?

Весенний, утренний, тоненький

Ледок натянуло сеткой,

Но каплет с каждой соломинки,

С каждой ветки.

И звонкую, хрупкую,

Набравшись силы в ночи,

Чуть солнце – уже скорлупку

Проклюнули ручьи.

Апрельским ветром подунуло,

Запахли водой снега.

И дело свое задумала

Река, упершись в берега.

Ей грезится даль раздольная,

Ее минута близка...

Грохочет крылечко школьное,

Едва дождавшись звонка.

Найдите деминутивы, определите, к какой части речи они относятся. Выделите в этих словах все суффиксы.

3. Этап закрепления и применения изученного.

Задания для учащихся «Проверь себя» (индивидуальные карточки по выбору обучающегося).

а) Прочитайте стихотворение И. А. Бунина.

На окне, серебряном от инея,

За ночь хризантемы расцвели.

В верхних стеклах – небо ярко-синее

И застреха в снеговой пыли.

Всходит солнце, бодрое от холода,

Золотится отблеском окно.

Утро тихо, радостно и молодо.

Белым снегом все запушено.

И все утро яркие и чистые

Буду видеть краски в вышине,

И до полдня будут серебристые

Хризантемы на моем окне.

1) Какое время суток изображено в стихотворении? Определите местоположение лирического героя. Какие картины он видит в настоящий момент? А что было накануне? По каким признакам вы узнали об этом?

2) О каких хризантемах говорит поэт? Почему он выбрал такой образ? Точен ли он? Можно ли только по одному этому образу определить отношение автора к тому, о чем он пишет?

3) Сравните два родственных слова – серебряный и серебристый. Какими оттенками в значении они различаются? Почему окно названо серебряным, а морозные узоры на окне – серебристыми?

4) Почему солнце названо бодрым? О чем говорит читателю этот эпитет? Какое настроение передает этот образ?

5) Какова цветовая гамма стихотворения? Какие слова передают ее?

6) Сравните два предложения: Утро тихо, радостно и молодо. И все утро яркие и чистые / Буду видеть краски в вышине. Почему в одном случае использована краткая форма имен прилагательных, а в другом – полная? К какой части речи относится слово утро в 1-м и 2-м предложениях?

б) Познакомьтесь со стихотворением А. Т. Твардовского «Сельское утро».

Звон из кузницы несется,

Звон по улице идет.

Отдается у колодца,

У заборов, у ворот.

Дружный, утренний, здоровый

Звон по улице идет,

Звонко стукнула подкова,

Под подковой хрустнул лед;

Подо льдом ручей забулькал,

Зазвенело все кругом;

Тонко дзинькнула сосулька,

Разбиваясь под окном;

Молоко звонит в посуду,

Бьет рогами в стену скот, –

Звон несется отовсюду –

Наковальня тон дает.

1) Какое слово является опорным (ключевым) в стихотворении? Оправдан ли повтор этого слова? Что вносит в стихотворение такой повтор?

2) С какими глаголами сочетается слово звон? Как эти глаголы передают распространение утренних звуков?

3) Какие эпитеты определяют слово звон? Какое настроение они вносят в общую тональность произведения?

4) Какие еще слова с семантемой «звук» использованы в стихотворении? Перечислите, что делает утро таким звонким?

5) Какие глаголы звучания встречаются в тексте? Найдите их корни. Какие звуки природы ими переданы?

6) Отметьте, какие согласные звуки повторяются в стихотворении чаще, чем другие. Какой эффект достигается в результате повторения однородных звуков? Как аллитерация (повтор одинаковых согласных звуков) помогает передать слуховые ощущения?

в) Прочитайте стихотворение В. Бокова. Чему оно посвящено? Как бы вы его озаглавили?

Дождичек утром!

Ласковый, мелкий, дотошный.

Словно мышонок, скребется в трубе водосточной.

Легким комариком, крылышком бьется в окошко,

Тихо крадется по крыше, как старая кошка.

Тихо ползет в воротник подорожника.

Капли стекают по яблоням так осторожненько.

Жадно трава себя в дождичек теплый макает,

С чувством блаженства некошеный луг намокает.

Небо сквозь мелкое сито сеет и сеет дождинки,

Вот уже лужа блеснула в ложбинке.

Хмель потемнел,

Конопляник, одышкою мучаясь,

Вот уж неделю ждал именно этого случая.

1) Определите, в чем особенность данного стихотворения. Укажите деминутивы, выделите в них суффиксы. Объясните, почему поэт употребил слово дождичек, а не дождь или дождик.

2) Какие сравнения употребляет поэт, рассказывая о дождичке? Использованы ли в них деминутивы?

3) Какие эпитеты использованы поэтом при характеристике дождичка? Почему дождичек назван дотошным? Как вы понимаете это слово? Считаете ли вы этот эпитет удачной находкой автора стихотворения?

4) О чем еще в стихотворении говорится как о живых существах? Как называется такой прием? Приведите примеры из текста.

5) Какие слова и выражения указывают на то, что дождичка долго ждали?

6) Укажите случаи лексического повтора в стихотворении. С какой целью используется этот прием?

7) Обратите внимание на звучание согласных и их сочетаний в двустишиях:

Словно мышонок скребется в трубе водосточной. Легким комариком, крылышком бьется в окошко. Тихо крадется по крыше, как старая кошка. Небо сквозь мелкое сито сеет и сеет дождинки.

Можно ли эти строки назвать звукописью?

г) Прочитайте стихотворение С. Я. Маршака «Ландыш».

Чернеет лес, теплом разбуженный,

Весенней сыростью объят.

А уж на ниточках жемчужины

От ветра каждого дрожат.

Бутонов круглые бубенчики

Еще закрыты и плотны,

Но солнце раскрывает венчики

У колокольчиков весны.

Природой бережно спеленутый,

Завернутый в зеленый лист,

Растет цветок в глуши нетронутой,

Прохладен, хрупок и душист.

Томится лес весною раннею,

И всю счастливую тоску,

И все свое благоухание

Он отдал горькому цветку.

1) Найдите в тексте слова и выражения, использованные Маршаком вместо наименования «ландыш». Охарактеризуйте их, определите, когда используется метафорическое обозначение, когда – описательный оборот, а когда – обращение к родовому понятию вместо видового. Почему слово ландыш только вынесено в заглавие и не встречается в тексте стихотворения?

2) Прочитайте толкование слова ландыш в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова: «Травянистое растение с душистыми мелкими белыми цветками-колокольчиками» и его ботаническое описание в книге «Лекарственные растения Центрального Черноземья»: «Многолетнее травянистое растение высотой 15–25 см с тонким ползучим корневищем. Надземная часть состоит из 2–3 прикорневых листьев и цветочной стрелки. Листья ярко-зеленые, продолговато-эллиптические. Цветочная стрелка трехгранная, заканчивается рыхлой односторонней кистью из 6–20 цветков. Цветки белые, ароматные, шаровидно-колокольчатые, на дугообразно изогнутых цветоножках».

Сравните два описания. Чем они различаются? Найдите слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, определите, являются ли они деминутивами.

3) Обратите внимание на композицию стихотворения, на сходство в построении 1-го и 2-го четверостиший. Как такая композиция выражает авторскую мысль?

4) Как построено 3-е четверостишие? Чем осложнено это единственное составляющее строфу предложение? Какую смысловую нагрузку несет слово спеленутый, что оно характеризует? Какие еще эпитеты встречаются в этом четверостишии? Как вы думаете, почему в последней строке автором использованы прилагательные в краткой форме?

5) Сравните первое и последнее четверостишия. Каким в них предстает перед читателем лес? Что изменилось? Как вы понимаете выражение счастливая тоска? Почему состояние леса ранней весной названо именно так?

д) Познакомьтесь со стихотворением М. Цветаевой.

Б. ПАСТЕРНАКУ

Рас – стояние: версты, мили...

Нас рас – ставили, рас – садили,

Чтобы тихо себя вели,

По двум разным концам земли.

Рас – стояние: версты, дали...

Нас расклеили, распаяли,

В две руки развели, распяв,

И не знали, что это – сплав

Вдохновений и сухожилий...

Не рассорили – рассорили,

Расслоили...

Стена да ров.

Расселили нас, как орлов-

Заговорщиков: версты, дали...

Не расстроили – растеряли.

По трущобам земных широт

Рассовали нас, как сирот.

Который уж – ну который – март?!

Разбили нас – как колоду карт!

24 марта 1925

С Борисом Пастернаком Марину Цветаеву сближает некоторая общность поэтической манеры. Цветаева посвятила ему множество прекрасных стихов. Стихотворение «Расстояние: версты, мили...» спустя годы обрело особенное звучание, явно выходя за рамки личного поэтического послания. Версты, дали разделили в послереволюционные годы не только двух прекрасных поэтов. Исторические события 1917 года развели по разным концам земли множество замечательных людей России, разлучили их надолго, а то и навсегда, с родиной.

Основной особенностью данного стихотворения является многократное и разнообразное использование приставки раз-. Но наряду с этим художественным явлением в стихотворении применяются и другие образные средства. Обратите на них внимание.

1) Найдите глаголы с приставкой раз-/рас-. Определите ее значение. Объясните, почему в данном тексте так много слов с такой приставкой. Как повторяющаяся морфема выявляет основную тему стихотворения?

2) В каких словах звуковой компонент рас с точки зрения современного русского языка уже не является приставкой и входит в корень? Прочитайте историческую справку о словах расстояние и распять: Расстояние. Заимств. из ст.-сл. яз. В ст.-сл. яз. образовано с помощью суф. -ни(j) от расстояти – «стоять в отдалении», сохранившегося в диалектах и являющегося производным с преф. рас- от стояти. Распять. Заимств. из ст.-сл. яз. В ст.-сл. яз. образовано с помощью преф. рас- от пяти – «натягивать». Покажите, что выбор М. Цветаевой этих слов также правомерен.

3) Почему в отдельных словах морфема (или слог) рас- отделена от слова знаком тире? Как способствует такое выделение пониманию основной темы и идеи произведения?

4) Найдите омографы. Определите, как они образованы. Объясните их употребление в тексте. Какое значение приобретают эти слова, находясь в противопоставлении?

5) Кого поэт определяет словосочетанием сплав вдохновений и сухожилий? Как вы понимаете это образное выражение?

6) Почему в стихотворении упоминается об орлах? Каким приложением определяется слово орлы? Почему это приложение перенесено в начало другой строки? Что достигается в результате подобного переноса? Найдите в тексте примеры аналогичного переноса, объясните их.

7) О чем говорит метафора трущобы земных широт? Как эта метафора соотносится со сравнением как сироты? Какие еще сравнения употреблены в стихотворении?

8) Найдите синонимический ряд слов, обозначающих расстояние. Почему рядом с русским обозначением присутствует заимствованное слово?

9) Какой знак препинания наиболее употребителен в стихотворении? В каких случаях его постановка соответствует правилам пунктуации и когда этот знак авторский? Какую смысловую нагрузку несет данный знак?

10) С какими муками сравниваются муки разделенных не по своей воле людей? По какому слову вы об этом догадались?

11) Посмотрите, когда написано это стихотворение. Имеется ли в тексте указание на время написания? Можно ли считать это произведение автобиографическим?

Уроки 20–21. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА*

(вариант 2)

Цели: познакомить с основными художественными приёмами, основанными на изобразительных возможностях русского словообразования, показать их роль в тексте; формировать навыки культуры речи; закрепить навыки правописания.

Тип урока: урок усвоения новых знаний.

Методы: эвристическая беседа, исследовательский, создание эмоционально-нравственных ситуаций, выработка и совершенствование усвоенных навыков.

Рекомендуемое оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран, интерактивная доска, планшет.

Ход урока

1. Этап актуализации субъектного опыта учащихся.

1. Орфоэпическая пятиминутка в рамках подготовки к ЕГЭ (задание А1).

Методика проведения: орфоэпическая пятиминутка является формой контроля освоения норм произношения. 1) Подготовленный ученик предлагает заранее составленные карточки со словами (15–20 слов) из «Орфоэпического минимума, подлежащего проверке в ходе Единого государственного экзамена по русскому языку» (см. Приложение 2). Задача остальных учеников класса – поставить ударение. Проверяется правильность заполнения карточек самим составителем. Систематическое проведение орфоэпических пятиминуток позволяет экономить время, концентрировать внимание учащихся, обогащать и активизировать словарь школьников.

2. Задание «Дай толкование слова» (см. Приложение 2) подразумевает работу с паронимами в рамках подготовки к ЕГЭ (задание А2) и может проводиться как самим учителем, так и подготовленным учеником.

3. Демонстрация задания на слайде.

– В каком ряду во всех словах суффикс -ец имеет одно и то же значение?

Боец, мудрец, характерец;

испанец, немец, иностранец;

старец, хлебец, братец;

морозец, хитрец, борец.

(Верно: 2, так как обозначает название лиц по местности, национальности; в остальных случаях суффикс -ЕЦ имеет либо ласкательное значение, либо иронический оттенок.)

2. Этап организации совместной деятельности по освоению материала урока.

Словообразовательная система русского языка отличается исключительным богатством и многообразием. По подсчётам современных лингвистов, 90 % слов нашего языка являются производными, то есть 9 из 10 слов имеют смысловые и экспрессивные оттенки.

Поэтому цель урока – познакомиться с основными художественными приёмами, основанными на изобразительных возможностях русского словообразования, или узнать, как «работают» на расширение поэтического словаря приставки, корни, суффиксы.

1) Осложнённое списывание.

Демонстрация текста на слайде.

[Кучер Чичикова Селифан выпил немного с приятелем. Барин замечает провинность слуги и собирается его наказать.]

Вот я тебя как высеку… Как милости вашей будет завгодно отвечал на всё согласный Селифан коли высечь, то и высеч(?); я ничуть не проч(?) (от)того. Почему ж не посеч(?); коли за дело на то и воля господская… Оно нужно посеч(?) потому что мужик балуется… Коли за дело то и посеки; почему же не посеч(?)?

Задание к тексту.

– Запишите текст в форме диалога, расставляя пропущенные знаки препинания. (Выполнение работы.)

Самопроверка по восстановленному тексту. Демонстрация текста на слайде.

«– Вот я тебя как высеку…

– Как милости вашей будет завгодно, – отвечал на всё согласный Селифан, – коли высечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посечь; коли за дело, на то и воля господская… Оно нужно посечь, потому что мужик балуется… Коли за дело, то и посеки; почему же не посечь?»

– Объяснить вставленные орфограммы.

– Какая разница в значении слов высечь и посечь? (Гоголевский Селифан определяет для себя более лёгкое наказание, заменяя господское «высечь» на своё «посечь».)

2) Работа со словарями.

– Благодаря чему изменилось значение слова? (Благодаря приставке: приставка по- образует глаголы со значением незначительной или неполной меры действия, совершаемого в течение короткого времени. Приставка вы- означает исчерпанность действия, достижение чего-нибудь.)

3) Наблюдение над использованием слов с суффиксами оценки.

Работа с раздаточным материалом.

– Как характеризует героев «Горе от ума» использование в речи слов с суффиксами оценки?

а) Фамусов – Скалозубу. «Прозябли вы – согреем вас; отдушничек откроем поскорее». (Расположение к собеседнику, желание угодить потенциальному жениху для Софьи.)

Молчалин. «Ваш шпиц – прелестный шпиц!.. Как шёлковая шёрстка». (Заискивание.)

Чацкий. «Французик из Бордо; Посмотришь, вечерком Он чувствует себя здесь маленьким царьком». (Сатирическая направленность, отрицательная оценка.)

– Как с помощью слов с суффиксами оценки раскрывается авторская позиция?

б) «Ну до чего же мы все хорошие! До чего красивые и опрятные! И вон тот, который старушку локотком отодвинул, а сам вместо неё в автобус сел». (Из фельетона.) (Насмешливо-ироническое отношение автора к герою.)

Работа на доске. Отработка навыка употребления слов с суффиксами оценки.

– Какие суффиксы можно добавить к существительному КОТ? (Кот|ик, кот׀ичек, кот|ок, кот|очек (ласковое), кот|яр|а, кот|ищ|е (увеличительно-неодобртельное), кот|ишк|а (ласково-ироничное, снисходительное).)

Вывод: суффиксы оценки вносят разнообразные оттенки в значения слов, выражают авторскую позицию, идейный смысл произведения, являются средством речевой характеристики героев.

3. Этап первичной проверки понимания изученного.

1. Семантизация морфем и словообразовательный повтор.

1) Фронтальная работа.

– Чтобы понять суть приёма семантизации морфем, выполним следующую работу: добавьте приставки к глаголу бегать. (Добегаться (доведение действия до отрицательного состояния), убегаться (убавление), отбегаться (конец), избегаться (исчерпанность), выбегаться (полная исчерпанность действия).)

– Как приставки уточняют значение слова? Как вы понимаете выражение семантизация морфем?

2) Работа со стихотворением М. Цветаевой «Расстояние: версты, мили...».

Стихотворение посвящено Б. Пастернаку, близкому другу М. Цветаевой. С отношениями, которые связывали двух великих поэтов, вы будете знакомиться в курсе литературы 11 класса.

Чтение стихотворения (учитель).

– Ваше впечатление от стихотворения? (Ощущение неимоверного горя, в то же время сдержанность и мужество в проявлении чувств при разлуке.)

– Назовите ключевые слова, обратите внимание на их состав.

– Каково же значение приставки раз(с)-? (Значение потери, утраты.)

Семантизация – это выявление смысла, значения языковой единицы. Семантизация морфем – это использование значения морфем для привлечения внимания читателя к лексическому значению слова.

– Назовите словообразовательную модель ключевых слов. Сделайте вывод. (Все ключевые слова построены по одной словообразовательной модели со значением утраты:  .)

.)

Словообразовательный повтор – повтор слов, построенных по одной словообразовательной модели.

– Какова роль повтора в тексте? Обратите внимание, как графически подчёркнута боль утраты: разрывом приставки.

– Найдите глаголы, в которых приставка рас- имеет значение действия, доведённого до конца («рассорили», «расслоили»).

– Какие другие средства выразительности использованы автором для передачи чувства боли и горя? (Аллитерация – [р] – резкий, разъединяющий звук; умолчание, синтаксический параллелизм, анафора словообразовательная; экспрессивная лексика, характеризующая участников драмы: «стена…, ров», «сплав вдохновений и сухожилий»; насыщение текста словами со значением пространства.)

3) Работа с раздаточным материалом.

– Прочитайте отрывки из художественных произведений. Выпишите слова, соответствующие словообразовательной модели  (ся). Какую роль играет повтор слов этой модели в данных текстах? (Завершение, прекращение действия.)

(ся). Какую роль играет повтор слов этой модели в данных текстах? (Завершение, прекращение действия.)

Отсеребрилась, отзвучала...

И вот из-за домов, пьяна,

В пустую комнату стучала

Ненужно ранняя весна.

А. Блок

Отцвела моя белая липа,

Отзвенел соловьиный рассвет.

С. Есенин

Вывод: семантизация морфем, словообразовательный повтор помогают вскрыть суть, проникнуть в глубину авторского замысла, обозначают позицию автора.

2. Приём ложной этимологизации слов.

Демонстрация задания на слайде.

1) Творческая работа.

– Определите значение слов «безграмотный», «варвар», «жаргон». (Окончивший школу без грамоты, повар на две ставки, аспирин.) Это шутливый этимологический словарик, его можно продолжить – «баранка» – овца, «волнушка» – мама абитуриента и т. д.

Этимологизация (ложная) – намеренное сближение неродственных слов с созвучными корнями для выявления в слове неожиданного смысла. Если писатели это делают намеренно, то у детей это получается случайно.

Например. Учитель. Как ты понимаешь выражение «троянский конь»? Ученик. Это когда в телегу запряжено трое коней.

2) Работа с раздаточным материалом.

– Прочитайте текст. С какой целью автор использует приём ложной этимологии слова?

«– Я тебя люблю, – говорил тысячный, – за то, что ты проходимец.

– Ничего себе комплимент, – ответил Скворцов.

– Не-ет, ты проходимец, – качая пальцем, настаивал тысячный. – Согласись, что ты проходимец.

– А что ты под этим понимаешь?

– Проходимец? Это тот, кто везде пройдёт. Умный человек.

– Тогда другое дело. Только ты никому не говори, что я проходимец. Люди могут понять тебя превратно». (И. Грекова.)

(Ложная этимология как средство речевой характеристики, автор иронизирует над своим героем, который не знает значения слова «проходимец» – мошенник, негодяй.)

3. Окказионализмы.

– Мы начали работу по словообразовательным средствам русского языка со знакомого приёма – «слова с суффиксами оценки» и заканчиваем урок тоже знакомым нам приёмом.

Работа с раздаточным материалом.

– Прочитайте подбор примеров, почему выделенные слова не вызывают у нас недоумения? (Они образованы по хорошо известным словообразовательным моделям.)

• Пишкино око постоянно хранило какую-то загадочную веселинку и всё время подмигивало. (М. Алексеев.)

• Если бы у него был собеседник. Но Таню и вообще так не назовёшь, она сомолчальница. (Ю. Нагибин.)

• Плясал он, плясал и выплясал самую красивую девку в деревне. (В. Шукшин.)

– По каким словоообразователъным моделям образованы индивидуально-авторские слова? (Хитр/инк/а, со/бесед/ниц/а, вы/смотр/е/л.)

Доктор выслушал младенца,

А потом и говорит: «Инфлюэнца,

Симуленца, притворенца, лодырит».

С. Маршак

– С какой целью автор использует окказионализмы? (Окказионализмы используются для создания комического эффекта.)

– Приведите примеры окказионализмов из известных вам художественных произведений.

Вывод: авторские слова придают тексту яркость, выразительность, индивидуальность.

4. Этап закрепления и применения изученного.

– Какое средство выразительности вызвало наибольший интерес?

– Какова же роль художественных приёмов, основанных на словообразовательных возможностях русского языка?

– Запишите вывод в тетрадь.

5. Этап информации о домашнем задании.

1) Попробуйте составить шутливый словарик, используя слова зубочистка, изверг, заморыш, гастрит, известняк (по выбору);

2) если вы подберёте по 5–6 родственных слов с различными суффиксами и приставками к словам дом, берег, ветер, жена, голос, мальчик, дед, бабка, говорить, гулять, смеяться, близко, хорошо – значит, вы неплохо владеете русским языком.

Задание для почитателей русского языка.

– Выразительно прочитайте стихотворение, объясните его название.

– Какова роль повтора слов одной модели в этом тексте? Выпишите эти слова. Какие из них являются авторскими образованиями? Что обозначают эти слова и для чего, по-вашему, их создал поэт?

БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ

Есть в русской природе усталая нежность,

Безмолвная боль затаённой печали,

Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,

Холодная высь, уходящие дали.

Приди на рассвете на склон косогора, –

Над зябкой рекою дымится прохлада,

Чернеет громада застывшего бора,

И сердцу так больно, и сердце не радо.

Недвижный камыш. Не трепещет осока.

Глубокая тишь. Безглагольность покоя.

Луга убегают далёко-далёко.

Во всём утомленье, глухое, немое.

К. Бальмонт

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Разработка урока по русскому языку "Выразительные словообразовательные средства" (0.11 MB)

Разработка урока по русскому языку "Выразительные словообразовательные средства" (0.11 MB)

0

0 1863

1863 93

93 Нравится

0

Нравится

0