Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского г. Брянск

Трио Брамса для фортепиано, скрипки и виолончели ор.8

(вопросы ансамбля)

Преподаватель МБОУДОД «ДШИ №2 им. П.И. Чайковского»

Максимцева Т.В.

Брянск 2016

В творческом наследии Брамса камерные ансамбли занимают особое, качественно основополагающее место. Композитором создано 24 камерно- инструментальных произведения. Большинство камерных сочинении создано в ранний и поздний периоды жизни, которые определяют различия и в образно-эмоциональной сфере, и в стилистике ансамблей. Его камерная музыка впитала в себя весь опыт предшествующего развития; оценивая историческую миссию Брамса, Р. Вагнер сказал: «Как много еще могут дать классические формы, когда приходит некто, кто умеет с ними обращаться»1.

Современники видели в Брамсе прежде всего хранителя музыкального романтизма, наследника идей Шумана, однако величие композитора состоит в высшей цели его творчества - сочетаний классической формы и собственного индивидуального стиля. «Самым же, быть может, индивидуальным для Брамса оказывается синтезирование различных истоков, особенно более старинных и более современных»2. Брамс использовал музыкальные традиции прошлого, сложившиеся классические формы для воплощения и передачи противоречий современной ему действенности, идеи нравственного совершенствования, душевной драмы.

Особая роль в претворении синтеза классических и романтических традиции принадлежит камерно-инструментальным жанрам. Уже в ранних сочинениях проявляются характерные черты брамсовской музыки: страстная мечтательность и целомудрие, романтический порыв и благородная сдержанность. Исследователи его творчества отмечают склонность к тонкой отделке художественных деталей перенесение приемов камерного детализированного письма в симфонию, а симфонических принципов - в камерные произведения.

Композитор был далек от внешнего, красочного эффекта и блеска. Стремление к воплощению внутренней логики образца, изменчивости состояний, детализации позволяет назвать Брамса, по выражению А.В. Оссовского, мастером гравюры

1. Музыкальный критик пишет: «типичнее всего выразил он себя в камерной музыке, и даже симфонии его являются расширенными до полифонии оркестра камерными сочинениями - настолько интимны они по духу и так чуждаются увлекательности инструментальных красок»

2.

В его камерных сочинениях удивительно органично сочетаются много звучность и монументальность со сдержанной доверительностью выражения, философской обобщенностью. Будучи прекрасным пианистом, Брамс нередко исполнял партию фортепиано в своих камерных ансамблях. Склад пианизма композитора находит отражение в фортепианной фактуре ансамблевых партитур. Здесь можно отметить: сочную аккордовую технику, скачки, сочетания движений параллельными интервалами, ведение мелодии в средних голосах, сложные фигурации. Используя возможности и особенности не только фортепиано, но и каждого инструмента в ансамбле, как в отдельности, так и в их сочетаниях, композитор добивается выразительного богатства образных характеристик, масштабности высказывания. Для Брамса важна ясная мелодическая конструкция, будь то становление темы из отдельных фрагментов в различных голосах фактуры или относительно протяженное развитие. Полифоническое накопление, присутствие сложных внутренних ритмов: синкопированных, чередующихся метроритмических смещений, не сковывая течения мелодики, придают ей напряженную страстность.

Основным качеством музыкального мышления художника является искусство варьирования как средства выявления психологического подтекста, разностороннего освещения господствующего настроения.1 С ним связан и принцип монотематизма, который использовал Брамс в жанре камерного ансамбля, создавая трио си мажор для фортепиано, скрипки и виолончели (стр. 8).

Музыка трио принадлежит к юношески-восторженным ранним сочинениям автора и привлекает мелодический щедростью, богатством и тонкостью образных решений. изобретательностью ансамблевой инструментовки. Как известно, композитор, критически относившийся к своему творчеству, не был удовлетворен этим произведением, имевшим изъяны формообразующих пропорций. В 1890 году Брамс делает вторую редакцию трио: более сжатую по форме, но почти полностью сохраняющую основной тематический материал, общую конструкцию целого, тональный план. Вот что пишет К. Гейрингер по этому поводу: «В темповом обозначении финала «Allegro molto agitato» он вычеркивает molto agitato; в начале первой части он удаляет мешающий подголосок скрипки, в начале скерцо (т.т. 5-9) в целях единства звучания передает имитацию виолончели басу фортепиано... В конце концов, заново написаны целые разделы. В первой части, вместо нескольких отдельных музыкальных мыслей, он вводит новую, четко очерченную побочную тему, в результате чего возникает необходимость обновления разработки и репризы, которую на этот раз он проводит без фугато... Лишь скерцо в глазах зрелого Брамса заслуживает снисхождения; здесь он ограничивается только изменением коды. В своей «новой редакции «произведение в целом потеряло больше трети своего объема, зато необычайно выиграло в силе и законченности»2. Таким образом, во второй редакции трио Брамс приходит к органичному сочетанию романтической пылкости чувств со строгостью изложения.

Трио написано в форме классического четырехчастного цикла. Стремясь к его единству, композитор тонально объединил все части: 1 и 3 - си мажор, 2 и 4 - си минор.

Первую часть - Allegro con brio - отличают широкое мелодическое дыхание, эпический размах и в тоже время подлинно брамсовская сдержанность. Основная тема сонатного allegro, словно лирическая заставка, последовательно развертывается у фортепиано, виолончели, скрипки, достигая особой значительности в мощном, почтя оркестровом tutti (эпизод В)1. Важно отметить характерную особенность брамсовской ансамблевой инструментовки - взаимопроникновение тембров, поиск новых красок, оттенков, создание с помощью тембрового варьирования эмоционального многообразия. А. Готлиб отмечает, что «у Брамса партии фортепиано и струнных инструментов являются обычно составными элементами одного общего комплекса»2. В изложении главной партии использовано движение параллельными интервалам в терцию, сексту, октаву. Синкопированный ритм баса на протяжении развертывания главной партии вносит взволнованно-патетический элемент в эпическое повествование темы. Указание автора - con brio - подчеркивает таящуюся в плавной линии мелодии страстность выражения. Брамс не просто последовательно проводит тему у разных инструментов, но скорее сплетает эти тембры в ней, «изобретая самую музыкальную мысль в одно время с инструментовкой»3. Об этом должны помнить исполнители при определении своих функций в ансамбле. Понимание своеобразия тембрового ощущения Брамса касается и динамической картины партитуры, дает возможность правильного использования смешанных тембров для воссоздания звукового образа. В становлении главной темы трио именно такой принцип инструментовки способствует достижению forte ансамбля в кульминации при естественном звучании forte каждого исполнителя. Пианист должен учитывать и фактурные изменения в своей партии. «Фактура и колорит приобретают в инструментовке Брамса не меньшее значение, чем динамика, ритм я другие выразительные средства Внутреннее строение звукового образа усложняется, и одновременно возрастает художественное воздействие его на слушателя»1.

Существенную роль в этом плане играет педализация. Известно, что педаль прежде всего вносит дополнительные краски. В камерной музыке сложность употребления педали возрастает с увеличением голосов партитуры, многообразием фактурных связей, тембровых отношений. Характеризуя игру самого Брамса современники отмечали силу, мощь, полноту звука, энергию ритма, интонационную чуткость, тончайшие градации нюансов2. О педали Брамса сведений нет. Однако, опираясь на известные уже определения Брамса - пианиста и учитывая завоевания предшественников в эволюции пианизма - Шумана прежде всего. Листа Шопена Бетховена можно сказать, что композитор находит самое разнообразное применение педализации. С одной стороны, он использует педаль как средство, обогащающее инструментовку, помогающее создать всевозможные оттенки звучания от нежнейшего, тончайшего рр (III ч. Adagio) до мощного fortissimo (II ч. Скерцо Trio). С другой стороны, педаль дает возможность композитору более свободно строить мелодию и второстепенные планы, не ставя фактурное изложение в зависимость от физических возможностей рук исполнителя. (В камерных сочинениях Брамса преобладает крупная фортепианная фактура).

Связующий эпизод в экспозиции первой части отмечен появлением новых ритмических и метрических пульсаций, инструментальных перекличек, динамических вспышек. Оживление вносят триольные фигуры, приобретающие в дальнейшем важную структурно-ритмическую функцию: небольшой заключительный раздел (G), крайние разделы разработки (Н, М), реприза главной темы. Требуется выработка «эквивалентных «штрихов партнеров для достижения ритмической упругости - своеобразной характеристики нового элемента, активно вторгающего в становление драматургии. В побочной партии, можно подчеркнуть производность ее контраста в условиях преобладания общей лирико-эпической повествовательности. Она звучит в параллельном миноре и вносит момент интимного созерцания, которое в кульминации темы выливается в страстно-патетическое высказывание. Лирическая природа тем Брамса выявляет свои качества в развитии. «Возникающее единство лирического тока, особая протяженность и текучесть ткани при всем ее внешне четком членении (крупным планом), может быть сравнимо с «бесконечной мелодией Вагнера»1.

При исполнении побочной темы важную роль играют расставленные автором лиги. Они сообщают не только выразительность каждой фразе, но сглаживают ямбический рисунок мелодии  придавая ей мягкость, округлость. Лиги помогают отделять по силе произнесения слабую долю от сильной»2.

придавая ей мягкость, округлость. Лиги помогают отделять по силе произнесения слабую долю от сильной»2.

Основной прием изложения темы - октавные удвоения голосов. Возникновение октавных унисонов у струнных выдвигает перед исполнителями интонационные проблемы. Практически при этом предпочтительно более ясное звучание скрипки.

В заключительном эпизоде (G) преобладает волевое начало. Вступление каждого голоса отмечено энергичным sf в партии струнных инструментов. Экспозиция 1 части трио дана в повторении (в других фортепианных трио подобной трактовки сонатной формы нет). Используя здесь классическую структуру формообразования, композитор как бы подчеркивает целостность образно-тематического плана экспозиции. Широко развитая кода 1 части вносит композиционное равновесие в сонатное allegro. «Свободу выражения он умерял классической логикой развития»1.

Разработка открывается хоральным мотивом в различных тембровых комбинациях. Необходимо добиваться тонкого «свечения» колорита на фоне колышущихся триолей басового голоса. Фактура ансамбля удивительно слита в поэтическом предощущении грядущих события. Раздел от буквы Н вносит действенное начало решительными возгласами, построенными на материале заключительной партии. Исполнителям следует обратить внимание на подчеркнутое вступление каждой триольной группы. Выразительна структурно-смысловая конструкция эпизода: объединение фразы осуществляется интенсивным ритмическим дроблением, возрастанием роли отскакивающих штрихов.

Вторая волна разработки - мотивное варьирование интонаций главной партии. Ансамблистам необходимо ясно представлять трудности, связанные с пропорционально верным ощущением функции каждого элемента фактуры. Недопустимо, чтобы верхний голос фортепиано звучал ярче баса и нарушал плавную линию мелодии скрипки, а затем виолончели. Ломаное движение параллельными интервалами в партии фортепиано создает трепетную пульсацию, которая постепенно превращается в ритм колыбельной.

Начало третьей волны разработки (К) требует обостренной интонационной чуткости вплетения в ткань партитуры реплик струнных инструментов. Тонкая педализация и пластичность в передаче голосов способствует непрерывности развитая до кульминации в эпизоде L. Синкопированный ритм, стремительные, упругие триоли, поочередно звучащие в партии струнных и рояля, выдвигают целый ряд ансамблевых задач. Наиболее сложным представляется овладение естественным ритмическим дыханием, многообразием форм движения во всех голосах. Господствующий нюанс f и ff должен быть дифференцирован соответственно развитию фразы. Так, тематический импульс у струнных получает продолжение в партии фортепиано.

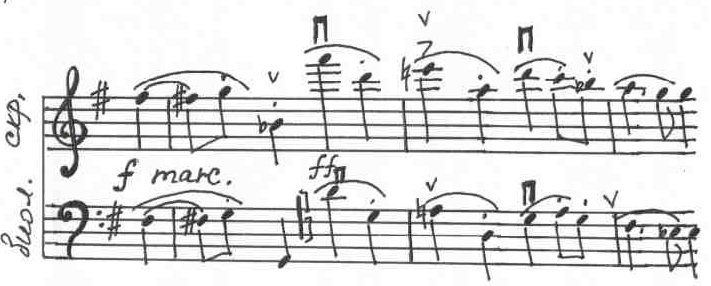

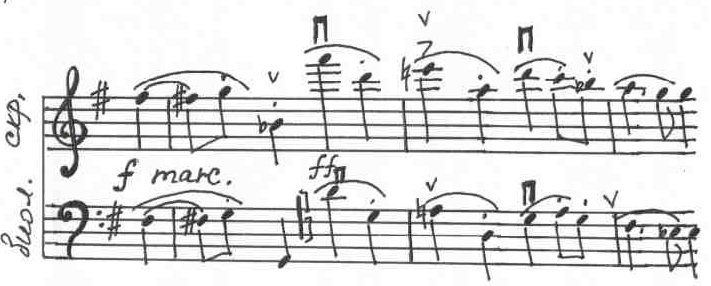

Пример 1.

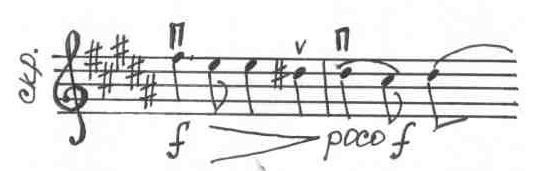

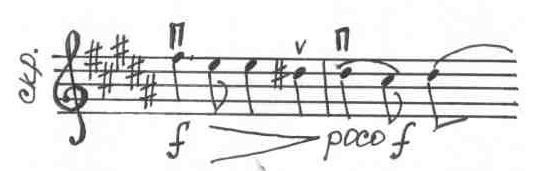

Через несколько тактов тема фортепиано находиг завершение в парпш скрипки и виолончели. Контраст сопоставления достигается небольшим динамическим отступлением fp. Вместе с тем, пианист должен ясно показать укрепление ритмического ощущения потока триолей. Затактное начало связующей темы, появляющейся у рояля, а потом у струнных, нельзя делать продолжением предыдущего развития. В этом случае представляются целесообразными следующие штрихи в партии струнных инструментов.

Пример 2.

У фортепиано в аналогическом месте штрихи способствуют четкому вступлению темы.

Пример 3.

Перед репризой происходит торможение ритмического движения триолей. Стержнем ритмической организации музыкального материала становится остинатная фигура виолончели. Виолончелисту следует играть отчетливо, напряженно выдерживая полную длительность половинной и залигованной с ней восьмой ноты.

Пример 4.

Появление главной партии в репризе несколько отдаленно. Сосредоточенный унисон скрипки и виолончели выразительно подчеркнут регистровыми освещениями рояля. Слияние тембра струнных создает рельефность, емкость звучания, обнаруживает внутреннюю силу и страстность. Динамический характер репризы заключен и в постоянном присутствии триольного сопровождения главной и связующей тем. Ансамблистам надо учесть важную особенность образно-эмоционатьного акцента: побочная партия излагается октавным унисоном скрипки и виолончели в си миноре. Теплота тембра струйных, плавные линии подголоска фортепиано подготавливают лирико-патетическую кульминацию 1 части (раздел Q).

Исполнителям следует выявить декламационный характер квинтолей на фоне поступательных синкоп фортепиано при условии максимального динамического накопления.

Заключительный эпизод R вносит решительное и краткое утверждение смыслового итога кульминации. Кода (Tranquillo) мерным движением сглаживает возбуждение предшествующих событии. Здесь господствует покой и умиротворение. Основу составляют интонации главной темы. Первые такты представляют собой сочетание разных ритмических измерений. Можно посоветовать исполнителям прежде всего поиграть бас рояля с мелодией виолончели, скрипки без триолей. Следует помнить, что «волнообразные колебания ритма могли появиться только на ровной поверхности метра»1. В конце коды динамическое и темповое нарастание не должно провоцировать струнников к исполнению дуольных воосьмых по аналогии с партией фортепиано как триольные.

Вторая часть - Scherzo. Allegro molto - относится к фантастическим скерцо Брамса( скерцо в трио ор. 87). К. Гейрингер отмечает: «Брамс любит .... Светотени, нереальную таинственную обстановку»2. В теме угадываются интонации главной парши 1 части. Брамс канонически излагает основное тематическое зерно в разных тембрах. Чрезвычайно важным представляется достижение штрихового единства партнеров. Упругое staccato струнных должно соответствовать staccato фортепиано.

Ш трихи в этом случае у ансамблистов однородны. Устойчивость ритмического пульса есть обязательное условие исполнения скерцо. Allegro molto трактуется и как Presto («на раз»), и как Allegro («на три»)3. В данном случае убедительным является более сдержанное движение, так как по мере развития драматургии скерцо, начальная интонация приобретает характер фанфарного призыва

трихи в этом случае у ансамблистов однородны. Устойчивость ритмического пульса есть обязательное условие исполнения скерцо. Allegro molto трактуется и как Presto («на раз»), и как Allegro («на три»)3. В данном случае убедительным является более сдержанное движение, так как по мере развития драматургии скерцо, начальная интонация приобретает характер фанфарного призыва

Упрямые sf на слабой доле такта, контрасты снимающих напряжение. Эти особенности партитуры невозможно выявить с достаточной полнотой в очень подвижном темпе. Вместе с тем, ощущение «на три» не должно расслаблять интенсивность фразировки как в отдельных эпизодах, так и концепции в целом. Новая тема (Е) вплетается в призрачную атмосферу и в середине скерцо (Meno Allegro) предстает в облике лирического вальса, достигая поистине оркестровой звучности в кульминации. Брамс применяет оркестровый прием, октавное тремоло скрипки, ярко пронизывающее партитуру. Остинатная фигура - в партии фортепиано должна быть ритмически четкой. Пианисту необходимо представлять образное переосмысление «мотива фанфары» в соответствии с широко развитой лирической сферой. Большое внимание следует уделить последовательности в изменении силы звучания, плавности переходов от Р - cresc к f и ff . В коде истаивание и хрупкость сказочного наваждения оттеняется прозрачным хоралом рояля, легкостью пассажей, исполненных как бы на одном дыхании.

в партии фортепиано должна быть ритмически четкой. Пианисту необходимо представлять образное переосмысление «мотива фанфары» в соответствии с широко развитой лирической сферой. Большое внимание следует уделить последовательности в изменении силы звучания, плавности переходов от Р - cresc к f и ff . В коде истаивание и хрупкость сказочного наваждения оттеняется прозрачным хоралом рояля, легкостью пассажей, исполненных как бы на одном дыхании.

Третья часть - Adagio. В сосредоточенном покое этой музыки ощущается возвышенность и целомудрие чувств. Ансамблевое изложение - диалог фортепиано и струнных в их локальных тембрах. (Такой же принцип построения находим в Andante grazioso трио op. 101. Однако А. Готлиб писал: «У Брамса тембры фортепиано или струнной группы редко используются в чистом виде ...»1

Исполнителям надо представить непрерывность повествования, упитывая многозначность смысловых интонаций кадансовых оборотов, их протяженность во времени. Вступление струнных после рояля должно осуществляться без излишней артикуляции и опоздания. Компактно сгруппированный тембр скрипки и виолончели в среднем регистре вносит экспрессивный элемент в образный строй Adagio.

Плавному движению мелодического рисунка будет способствовать широкое ощущение восьмых. Хоральная фактура темы фортепиано, в интонациях которой обнаруживается связь с основной темой из 1 части, требует от пианиста большой внутренней собранности особо острого слухового контроля в отношении цельности фразировки, педализации и колорита. Можно напомнить замечание А.Б. Гольденвейзера о том, что педализация подчинена в первую очередь, мелодическому движению. Педаль поможет чистоте мелодической линии, находясь в то же время в зависимости от качества звукоизвлечения и создавая впечатление отдаленности и пространственности.

Такую педаль другой выдающийся советский пианист и педагог С.Е. Фейнберг называл «пространственной»1.

Эмоциональный контраст вносит монолог виолончели (В). Меняется фактура, в ней преобладает беспокойная ритмическая пульсация. Очень близкие регистровые соотношения фортепиано и виолончели при неверно дифференцированной артикуляции фортепиано могут «затенить» виолончель. Пианисту следует отдать предпочтение басу, ни в коем случае не утяжеляя аккорды е правой руке. Страстная взволнованность отличает и весь центральный раздел Adagio, где формируется лирико-патетическая кульминация. Возрастает организующая роль фортепиано в динамике становления формы. Особого внимания исполнителей заслуживают тончайшие оттенки в р, pianissimo; для ясного произнесения затактной четверти в теме, (как и в первом ее проведении у виолончели), можно предложить следующие штрихи:

Пример 5.

Тонический органный пункт gis при переходе к кульминации, начиная с эпизода (Д), драматизирует эмоциональный подъем.

Исполнителям нужно выявить значение поступательно-равномерного остинато.

Реприза сохраняет диалогический принцип строения. Фортепианные фигурации вносят некоторую текучесть в повествование, оформляя колористически тональные отклонения. Авторское указание tutte le corde требует от пианиста исключительно чуткой дозировки педали. Необходимо добиться эффекта объемно-звучащего полотна при помощи вибрирующей педализации, снимая излишние звуковые наслоения легчайшей сменой педали.

В небольшой коде Брамс приводит тембры ансамбля к единому7 хоральному слиянию. Выстраивая заключительное dun, можно подчеркнуть тяготение гармонических последований к доминанте, сделав к ней едва заметное усиление звучности и тенутный акцент. Тем самым, пауза е партии струнных станет естественным вдохом перед тоникой.

Финал - Allegro - пронизан драматически действенным началом внезапные замедления в главной теме динамизируют образ. Финал написан в сонатной форме. Широкая, размашистая поступь побочной темы обобщает интонационное родство с музыкальным материалом сонатного Allegro 1 части. Вторая редакция трио, созданная уже зрелым художником, не могла не отразить настроений позднего периода творчества Брамса. Сгущение красок трагического оттенка погружение в атмосферу беспокойного предчувствия, ясная логика однозначного итога - все это сосредоточено в коде финала. Для исполнителей не безразличен такой аспект развития концепции произведения: с одной стороны - юношеская мечтательность и восторженность изначального замысла с другой - драматическое обобщение, «взвешенное наблюдение» (Астафьев Б)1.

Главная тема финала дана в напряженной ритмической пульсации. В ее структуре явно прослеживаются три волны становления. Затаенный тембр виолончели на фоне триольного сопровождения рояля не поглощается общим регистровым планом благодаря пунктирному элементу в теме. Шестнадцатая не должна сливаться с последней восьмой триоли фортепиано. В каждой новой волне основной темы внимания участников ансамбля заслуживает проблема эмоционального нагнетания, а не экспозиция тембрового контрапункта. Триольное движение становится своеобразным лейтритмом финала. Его рисунок проникает в драматургически важные разделы формы: главная тема, разработка, кода.

Динамический план развития главной партии включает в себя особенности инструментовки темы, тембровое накопление. Кульминация темы у рояля связана с расширением диапазона звучания. В процессе выработки правильного ритмического ощущения синкопы (в эпизоде С) полезно временно снять лиги и продолжать играть пунктирную фигуру с сопровождением триолей баса и скрипки.

В побочной теме, H-dur, несмотря на ремарку pesante в партии виолончели думается, не следует чрезмерно утяжелять слабую долю сопровождения в басу фортепиано и у виолончели. Исполнение требует интенсивно-широкого проведения смычка, нежели углубления каждой гармонии. Ритмической организации разработки способствует ясное ощущение «формулы общего движения», в которой участвуют все инструменты (эпизод F). Центральный раздел разработки построен на мотиве кадансового завершения главной партии и приобретает здесь страстно-декламационный характер изменяется фактура, смещение метрического акцента превращает трехдольный размер в двудольный. Интенсивность звучания скрипки усилена виолончелью.

Незначительное преобладание верхнего голоса обеспечит чистоту интонации октавного унисона. Динамика предполагает активное включение каждого тембра в непрерывное cresc. Противоречивость динамических указаний в эпизоде К объяснима выразительной значимостью партии скрипки (sempre f), остальные голоса усиливают характеристику верхнего голоса.

Переосмысление образного акцента драматургии в коде существенно расширяет ее рамки. Исполнителям надо построить длительное усиление звучности, упитывая последовательность взаимодействия струнных инструментов. Нежелательно погружать триольные фигурации фортепиано в дымку педальной неопределенности. Здесь более уместным представляется графичность голосоведения, которую композитор считал подчас важнее музыкального колорита.

Заостренного воплощения требует и решительная смена метрических акцентов, которые драматизируют фактуру. Важно донести до слушателей ритмическую упругость, волевую насыщенность, динамический какал, экспрессию симфонического размаха коды. Таким образом, в концепцию трио отражены характерные черты содержания творчества Брамса в целом: стремление к прекрасному и «трагическое ощущение невозможности его осуществления»1.

Завершая анализ исполнительских проблем в трио си мажор, можно сказать, что задачи, стоящие перед ансамблистами, определяются прежде всего с позиции учета сведений о стиле автора его художественной устремленности, а также индивидуальности вкуса и интуиции самих музыкантов. Однако не менее важным условием успешного осуществления намерений является детальный анализ всех элементов, составляющих произведение, их соотношение в целом, достижение пропорциональной звуковой реализации найденных динамических и артикуляционных решений.

Список литературы:

Асафьев Б.Б. - Музыкальная форма как процесс. Часть 2, Интонация. -

Избр. Труды, М., 1967, т. 5

Беккер X. - Техника и искусство игры на виолончели. М. 1978г.

Гейрннгер К. - Иоганнес Брамс. М., 1965 года.

Готлиб АД. - Фактура и тембр в ансамблевом произведении. В сб:

«Музыкальное исполнительство». Вып. 9 М., 197бгода.

Друскин М.С. - Иоганнес Брамс. М., 1970 года.

Мильман М. - Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и

исполнительстве. В сб. «Камерный ансамбль». М.. 1979 года.

Оссовскин А. - Музыкально-критические статьи. Л.. 1971 года.

Фейнберг С.Е. - Пианизм как искусство. М., 1965 года.

Царева Е. - Брамс у истоков нового времени. В сб: «История и современность» Л., 1981 года.

Царева Е. - Камерная музыка Брамса. «Музыкальная жизнь». 1983 г. Ко 10.

Царева Е. - К проблеме стиля Брамса. Б сб : «Из истории зарубежной музыки». М. 1971 года.

Чайковский П. И. - Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка, т.7, М., 1962 года.

1 Царева Е. Камерная музыка Брамса. Музыкальная жизнь. 1983, № 10, с. 13

2 Царева Е. Брамс у истоков Нового времени. В сб. «История и современность» Я. 1981, с.140

1 Оссовский А. Музыкально-критические статьи. Л., 1971, с. 242

2 Оссовский А. Указанный источник, с. 242

1 Царева Е К проблеме стиля Брамса. В сб «Из истории зарубежной музыки». М . 1971

2 Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М.. 1965. с. 240

1 Во всех примерах и ссылках используется издание Петерса (Лейпциг) под ред Г. Шумана

2 Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении В сб. «Музыкальное исполнительство», вып. 9, М.. 1976, с. 121

3 Чайковский П. Поли, собр. сочинений Литературные произведения и переписка, т. 7, М. 1962. с. 153

1 Готлиб А Указанный источник, с. 121

2 В кн. Друскяна М., Иоганнес, Брамс. М, 1970

1 Царева Е. Бранс у истоков нового времени. В со.«История и современность». .1Л981.с. 149

2 Мнльиаи М. Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и исполнительстве. В сб. «Камерный ансамбль», М. 1979, с. 60

1 Друскин М Указанный источник. С. 101

1 Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. М., 196;. с. 393

2 Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М.. 1965. с. 354

3 Беккер X. Техника и искусство игры на виолончели. М.. 1978. с. 211

1 . Готлиб А. Указанный источник С. 120

1 В кн. Фейнберг С. Пианизм как искусство. М. 1965

1 Астафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Ч. 2.. интонация - Избр. Труды. М. 1957. г. 5. с. 259

1 Царев Е. Брамс у истоков нового времени В книге: « История и современность». Л. 1981г. стр. 142.

19

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

трихи в этом случае у ансамблистов однородны. Устойчивость ритмического пульса есть обязательное условие исполнения скерцо. Allegro molto трактуется и как Presto («на раз»), и как Allegro («на три»)3. В данном случае убедительным является более сдержанное движение, так как по мере развития драматургии скерцо, начальная интонация приобретает характер фанфарного призыва

трихи в этом случае у ансамблистов однородны. Устойчивость ритмического пульса есть обязательное условие исполнения скерцо. Allegro molto трактуется и как Presto («на раз»), и как Allegro («на три»)3. В данном случае убедительным является более сдержанное движение, так как по мере развития драматургии скерцо, начальная интонация приобретает характер фанфарного призыва

Трио Брамса для фортепиано, скрипки и виолончели ор. 8 (статья) (0.73 MB)

Трио Брамса для фортепиано, скрипки и виолончели ор. 8 (статья) (0.73 MB)

0

0 877

877 53

53 Нравится

0

Нравится

0