Всем живым организмам, обитающим на Земле для жизнедеятельности необходима энергия. Которая заключена в связях органических веществ. Организмы получают органические вещества разными путями.

В 80-х гг. XIX в. немецкий биолог Вильгельм Пфеффер разделил все живые организмы по способу питания. Это деление сохранилось и до нашего времени.

Вильгельм Пфеффер

Пфеффер заметил, что зелёные растения не нуждаются в притоке органических веществ извне, а сами синтезируют его используя солнечную энергию в процессе фотосинтеза.

Растения, используя энергию солнечного света и поглощая минеральные вещества из почвы и воды, синтезируют органические вещества. Которые необходимы для строительства новых клеток и тканей. А полученная энергия используется для проведения всех необходимых реакций.

Пфеффер назвал такие организмы автотрофами, что означает (от греч. «авто» − сам, «трофе» − пища) «само питающиеся».

Часть автотрофов получают энергию за счёт солнечного света и поэтому их называют фототрофами. К ним относятся растения и цианобактерии.

А некоторые организмы получают энергию за счёт энергии окисления неорганических веществ, и в этом случает их называют хемотрофами. К ним относятся хемотрофные нитрифицирующие бактерии и другие.

За счёт того, что автотрофы сами синтезируют органические вещества из неорганических они не только кормятся сами, но и кормят все остальные живые организмы. Которые нуждаются в готовом органическом веществе. Такие организмы Пфеффер назвал гетеротрофами (др.-греч. ἕτερος — «иной», «различный» и τροφή — «пища»).

К ним относятся все животные, которые извлекают необходимую им энергию из готовых органических веществ, поедая растения или других животных. Затем они перестраивают в своих организмах полученные органические вещества в те, которые им необходимы.

Сюда же можно отнести группу бесхлорофильных растений-паразитов, которые, присасываясь к корням своих собратьев, поглощают необходимые им вещества.

По способу получения пищи гетеротрофы делят на фаготрофов и осмотрофов. Фаготрофы питаются путём заглатывания твёрдых кусков пищи (это животные).

А осмотрофы поглощают органические вещества в растворенном виде через клеточные стенки (к ним относят грибы и большинство бактерий).

По состоянию источника пищи гетеротрофы делят на биотрофов и сапротрофов. Биотрофы питаются живыми организмами и к ним относятся зоофаги. Они поедают животных и фитофаги которые поедают растения.

Для сапротрофов пищей являются органические вещества мёртвых тел или выделения животных. Существуют сапротрофные бактерии, сапротрофные грибы, сапротрофные растения, сапротрофные животные. Среди них встречаются детритофаги (которые питаются детритом), некрофаги (питаются трупами животных) и копрофаги (которые питаются экскрементами) и др.

Некоторые живые организмы способны как к автотрофному, так и к гетеротрофному питанию. Такие организмы называют миксотрофами. Они способны синтезировать органические вещества и питаться готовыми органическими соединениями. Например, насекомоядные растения эвгленовые и др.

Рассмотрим более подробно получение энергии фототрофными организмами.

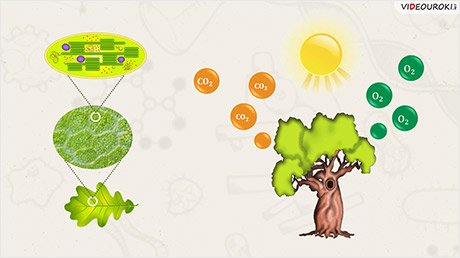

Растения и некоторые фототрофные организмы способны улавливать кванты света, которые несут энергию и преобразовывать эту энергию в энергию химических связей органических веществ.

Этот процесс называют фотосинтезом.

Фотосинтез — это синтез органических веществ из углекислого газа и воды с обязательным использованием энергии света. В результате у растений выделяется кислород, и образуются органические вещества для развития.

Фотосинтез сложный многоступенчатый процесс, который проходит в растении непрерывно и днём, и ночью. Поэтому реакции фотосинтеза подразделяют на две группы: реакции световой фазы и реакции темновой фазы.

Сперва рассмотрим световую фазу фотосинтеза.

Для фотосинтеза используются неорганические вещества. Вода поступает в листья от корней по стеблям. Вместе с водой поглощаются минеральные вещества. Углекислый газ растение получает из воздуха, который используется в темновую фазу фотосинтеза.

Где происходит фотосинтез?

Основной тканью растений является мезофилл. Он состоит из клеток двух типов, которые образуют столбчатую и губчатую паренхиму. За счёт расположенных в эпидермисе устьиц обеспечивается поглощение углекислого газа и выделение кислорода.

Столбчатая паренхима находится под эпидермисом. Она обращена к свету и содержит большую часть хлоропластов листа.

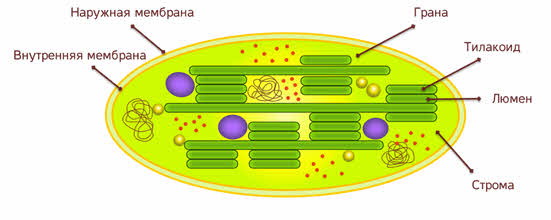

Давайте вспомним строение хлоропластов.

Хлоропласты — это зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот. Они созданы для того, чтобы ловить энергию солнечного света.

И поэтому они являются самыми главными органоидами растений. Так как основная функция зелёных пластид — это фотосинтез.

Хлоропласты, имеют двумембранное строение. Между складками мембран находятся граны. Граны расположены таким образом, чтобы на каждую попадал свет. Они состоят из тилакоидов.

Внутреннее пространство тилакоида называется люменом. Пространство между оболочкой хлоропласта и тилакоидами называется стромой.

Хлоропласты имеют зелёную окраску, так как хлорофиллы поглощают красный и сине-фиолетовый свет, а отражают зелёный.

Мембрана тилакоида собственно и является тем местом, где протекают светозависимые реакции фотосинтеза при участии хлорофилла.

Аналогично митохондриальной электроннотранспортной цепи, которую мы с вами уже рассматривали на прошлых уроках цепь переноса электронов фотосинтеза состоит из многих белковых комплексов и молекул перенощиков.

В цепи перенощиков выделяют следующие комплексы.

Фотосистему 2, цитохром Б шесть ЭФ -комплекс, фотосистему 1, фермент редоксин НАДФ редуктазу и АТФ-синтазу.

Квант света ударяет молекулу хлорофилла, которая находиться в фотосистеме 2. В результате молекулы хлорофилла приходят в возбуждённое состояние. При этом в фотосистеме-два высвобождается 2 электрона. Они передаются на перенощик. Который вместе с этим захватывает и 2 протона из стромы.

Фотолиз воды

Недостающий электрон из фотосистемы 2 возмещается электронами благодаря распаду или фотолизу воды.

Дело в том, что энергия света расходуется также на расщепление молекулы воды.

При этом образуются протоны водорода, электроны и свободный кислород.

Так из двух окисленных молекул воды образуется одна молекула кислорода.

Кислород при этом удаляется во внешнюю среду. Таким образом кислород, которым мы дышим это продукт окисления воды.

А протоны (водорода) накапливаются внутри тилакоида. В результате мембрана тилакоида с одной стороны за счёт протонов водорода заряжается положительно, с другой за счет электронов — отрицательно.

Тем самым перенощик переносит электроны к (комплексу БЭ шесть эф) 2 протона с перенощика высвобождаются в люмен.

А 2 электрона захватываются двумя протонами комплекса и переносятся на следующий перенощик. Так электроны попадают на фотосистему 1. Здесь так же происходит возбуждение электронов фотонами.

Возбуждённые электроны переходят на следующий перенощик. Который переносит электроны на ФНР-фермент.

ФНР катализирует восстановление НАДФ+ до НАДФН (который содержит 2 электрона и 2 протона).

Созданный градиент концентрации между наружной и внутренней сторонами мембраны тилакоида используется АТФ-синтазой для создания АТФ из АДФ.

Во время этого процесса в хлоропласте образуется АТФ приблизительно в 30 раз больше чем, в митохондриях тех же растений.

Таким образом, в световую фазу происходит фотолиз воды, высвобождение кислорода, синтез АТФ и образование НАДФ·Н2

Кислород диффундирует в атмосферу, а АТФ и НАДФ·Н2 транспортируются в строму хлоропласта и участвуют в процессах темновой фазы.

Темновая фаза фотосинтеза протекает в строме хлоропласта. Для ее реакций не нужна энергия света, поэтому они происходят не только на свету, но и в темноте.

Углекислый газ, который содержится в воздухе, захватывается специальным веществом пятиуглеродным сахаром (рибулозобифосфатом). Фермент катализирует эту реакцию и образуется неустойчивое шестиуглеродное соединение, которое сразу же распадается на две молекулы фосфоглицериновой кислоты (ФГК).

Затем происходит цикл реакций, в которых через ряд промежуточных продуктов фосфоглицериновая кислота преобразуется в глюкозу. В этих реакциях используются энергии АТФ и НАДФ·Н2.

Кроме глюкозы, в процессе фотосинтеза образуются другие мономеры сложных органических соединений — аминокислоты, нуклеотиды, глицерин и жирные кислоты. Таким образом при помощи солнечного света автотрофные организмы, которые называют фототрофами получают энергию.

А некоторые автотрофные организмы – хемотрофы, как мы уже говорили выше получают энергию за счёт энергии окисления неорганических веществ. Такой процесс называется – хемосинтезом.

Хемосинтез

К организмам, которые получают энергию за счёт энергии окисления неорганических веществ относятся хемотрофные бактерии: водородные, нитрифицирующие, серобактерии и др.).

Захватываемые бактерией вещества окисляются, а образующаяся энергия используются для синтеза сложных органических молекул из углекислого газа и воды.

Важнейшую группу хемосинтезирующих организмов составляют нитрифицирующие бактерии.

Эти бактерии обитая в почве окисляют аммиак, который образуется при гниении органических остатков, до азотистой кислоты. Затем бактерии других видов этой группы окисляют азотистую кислоту до азотной.

Азотистая и азотная кислоты, которые образовались в результате окислений, взаимодействуют с минеральными веществами почвы так образуются соли аммония, которые являются важнейшими компонентами минерального питания высших растений.

Хемосинтезирующие бактерии способствуют накоплению в почве минеральных веществ, улучшают плодородие почвы, способствуют очистке сточных вод.

И в отличие от фотосинтезирующих организмов они полностью независимы от солнечного света как источника энергии.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

0

0 7563

7563